La Barra nel Seicento

1. Il parroco Don Giuseppe

Carlino (1687-1709) fu particolarmente accurato

nella sua relazione per la Santa Visita del

Card. Giacomo Cantelmo (1691-1702) e fornì

questo quadro statistico della popolazione della

Barra nel 1699:

|

Popolazione dai

18 anni in su |

2190 |

|

Popolazione al di

sotto dei 18 anni |

385 |

|

Sacerdoti

cittadini (di Barra) |

4 |

|

Sacerdoti

forestieri (non di Barra) |

7 |

|

Chierici |

1 |

|

Religiosi

domenicani |

12 |

|

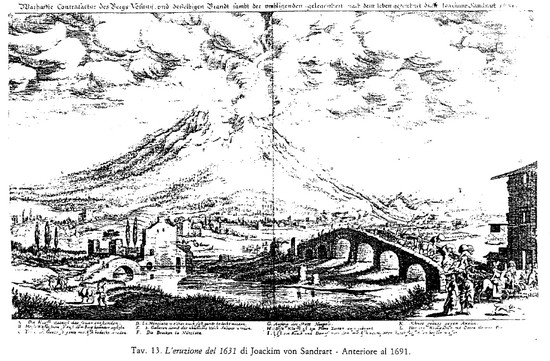

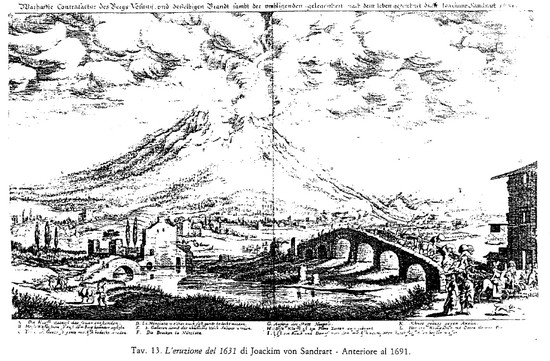

Religiosi

francescani |

7 |

|

Romiti (Eremiti) |

1 |

|

Totale della

popolazione |

2607 |

2. Si è visto

che, alla fine del Quattrocento, i due Casali

unificati di Sirinum e della Varra de’ Coczis

avevano poco più di 100 abitanti (“fochi

decisepte”). A metà del Cinquecento, si ebbe

l’unificazione anche con Casavaleria, che a sua

volta doveva avere dimensioni non molto più

grandi

e, nel 1599, gli abitanti erano più di 1.000.

3. La crescita della

popolazione, nei due secoli del dominio

spagnolo, fu dunque eccezionalmente rapida e

costante: addirittura maggiore di quella, pur

notevole, che si verificava contemporaneamente

nella città di Napoli

.

Le grandi catastrofi che pure

ebbero luogo nel periodo (la peste e la guerra

nel 1526-28; i terremoti della seconda metà del

Cinquecento; l’eruzione del Vesuvio nel 1631; la

grande peste del 1656; le carestie, le epidemie,

etc.) ben lungi dal frenare l’aumento della

popolazione, sortirono evidentemente l’effetto

contrario di rafforzare la capacità di

resistenza e lo spirito di adattamento di questo

popolo “solare” amante della vita.

Vi fu, soprattutto, un fenomeno

di immigrazione verso il Casale, dovuto alle

condizioni sociali complessivamente più

favorevoli, rispetto alle altre campagne del

regno, che in esso si potevano trovare.

4. In ogni caso, è nel periodo

del vice-regno spagnolo che Barra acquista la

sua fisionomia unitaria di fondo, che verrà poi

trasmessa ai secoli successivi.

5. Come si è detto, nella

seconda metà del Cinquecento si ebbe

l’insediamento nel Casale dei due conventi,

francescano e domenicano, la fine della

estaurìta di Casavaleria (intorno al 1577) e,

alcuni decenni dopo, anche di quella della Varra

di Serino (1620), contestualmente al sorgere

della parrocchia della “SS. Annunziata - AGP” (a

partire dal 1610).

6. Nel corso del Seicento, su

questo tessuto sociale prevalentemente

contadino, innervato solo da insediamenti

religiosi, cominciano ad innestarsi anche, in

modo stabile, nuclei dell’aristocrazia e della

grande borghesia arricchitasi con il commercio e

la speculazione.

La villa di Gaspare Roomer

7. Qui occorre far menzione,

prima di ogni altro, di Gaspare Roomer

(nato intorno al 1585-morto il 3 aprile 1674),

del “coraggioso e fortunato mercante, ma anche

inesauribile sovvenitore di istituzioni pie e

generose, e intelligente mecenate”, “fiammingo

per nascita ma napoletano per elezione”

,

il quale, nei primi decenni del Seicento

(intorno al 1620), fece costruire in Barra una

sua magnifica villa, nella quale “servito da una

corte numerosa, riceveva con splendidezza i

viceré e i più grandi signori del regno”

.

8. Data l’importanza di questa

figura per la storia di Barra, si raccomanda

allo studioso lettore la consultazione della sua

classica biografia, curata da Giuseppe Ceci

nel 1921, dalla quale si apprendono anche vari

particolari del suo rapporto con la villa

situata nel nostro Casale.

9. Ci si limita qui ad

osservare che il Roomer apparteneva alla

categoria, generalmente odiata, degli

“arrendatori”

e probabilmente scelse la Barra per insediarvi

la sua “villa di rappresentanza” anche perchè

sapeva che qui non vi era alcuno che potesse

avere risentimenti nei suoi confronti, essendo

il Casale esente da buona parte della

tassazione.

10. Inoltre, la scelta di Barra

per l’insediamento fu certo favorita dalla

vicinanza alla nuova “strada delle Calabrie”,

promossa nel 1562 dal vicerè Don Perafàn

.

“Tale strada litoranea...

costituì l’asse primario delle comunicazioni...

servendo di collegamento tra la città e i

numerosi Casali sviluppatisi lungo la costa e

raggiungendo a monte i Casali sparsi,

tramite diramazioni.

Dalla strada costiera, la più

antica via di accesso al primitivo nucleo del

Casale di Barra... doveva essere quella che oggi

reca il nome di via Bernardo Quaranta.

L’antica cupa costituiva

infatti il percorso più breve per chi, dalle

residenze costiere vice-reali (come la famosa

villa di Bernardino Martirano in

Pietrabianca) si dirigeva a quelle del

Casale di Barra...

Va rilevato che l’incrocio tra

questa via di collegamento (attuale Via

Bernardo Quaranta) e l’altra (attuale

Corso Sirena) che costituiva l’asse del

Casale, rappresentava non solo un punto nodale

della struttura urbana e territoriale, ma

rivestiva anche una notevole importanza sotto il

profilo della difesa della zona, avvalendosi del

lieve pendìo fra il monte ed il mare; e fu certo

questa una delle cause preminenti della scelta

di tale sito per l’insediamento della villa del

Roomer, come per la localizzazione conventuale

dei domenicani”

.

11. Teresa Colletta si spinge

fino a ritenere abbastanza fondata l’ipotesi

,

avvallata pure dallo storico barrese Pasquale

Cozzolino nel 1889, che anche la prima villa di

Barra, quella Duecentesca dei de’ Coczis (in

seguito distrutta dalle eruzioni del Vesuvio),

fosse situata proprio in questo luogo, scelto

poi dal ricco mercante fiammingo per edificarvi

il suo palazzo.

Il “quadrivium” nobile

12. In ogni caso, è certo che

l’incrocio tra il Corso Sirena e le attuali Via

Bernardo Quaranta e Via Villa Bisignano può

essere considerato il “quadrivium nobile” di

Barra, proprio per l’importanza strategica di

cui si è detto, che ha favorito l’insediamento,

in almeno tre dei suoi quattro angoli, di

edifici di notevole valore storico: la villa del

Roomer; la villa Filomena; il convento dei

domenicani con l’adiacente villa Finizio (nella

quale poi, nell’Ottocento, visse Bernardo

Quaranta).

Le ville-masserìa del

Seicento

13. Quasi contemporaneamente

alla villa del Roomer, ed accanto ad essa, sorse

infatti la villa Filomena.

La villa Filomena, la villa

Amalia (sita in Casavaleria e recante

esplicitamente la data 1617) e la villa

Mastellone (attestata nel 1678) costituiscono

gli esempi, tuttora presenti in Barra, di

ville nobili a carattere rustico-residenziale

anteriori al periodo settecentesco.

Non si trattava, cioè, di ville

“di rappresentanza”, come quella del Roomer, nè

di ville “di delizia” come quelle successive del

“Miglio d’oro”, ma di “ville-masseria” nelle

quali famiglie di piccola nobiltà di provincia

risiedevano stabilmente, a diretto contatto con

le loro terre e con i contadini che le

coltivavano.

14. Ciò spiega quanto osservato

da Anna Giannetti e Benedetto Gravagnuolo

riguardo a villa Filomena: “il tono

dell’edificio è tutt’altro che aulico e l’ampia

corte retrostante sembra più destinata a

svolgere funzioni agricole che a condurre verso

giardini di delizie. Anche formalmente,

l’edificio manifesta più solidità e utilità che

grazia: le mura hanno una pesante conformazione

a scarpa, certamente per opporsi al

deflusso delle acque torrentizie... mentre la

planimetria a doppia L con il basso ingresso e

l’ampia corte rettangolare ha molti più punti di

contatto con la tipologia a corte dell’edilizia

minore di Barra che con quelle della villa

suburbana”

.

15. Si tratta quindi di un tipo

di insediamento, intermedio fra le piccole corti

agricole pre-esistenti e le grandi ville

aristocratiche che verranno dopo, espressione di

una piccola nobiltà ancora sana, che manteneva,

in qualche modo, rapporti con l’attività

produttiva e con il lavoro contadino nei feudi,

di non grande estensione, da cui provenivano le

sue rendite.

Presenze illustri nella villa del Roomer: Donna

Marianna (1630)

16. La villa del “borghese”

Gaspare Roomer ebbe il suo momento di gloria

nelle corti di tutta Europa nel 1630, quando

venne “prescelta quale residenza della regina

d’Ungheria (Maria Anna d’Austria) nel suo

soggiorno napoletano, dall’8 agosto al 19

dicembre dello stesso anno.

In suo onore probabilmente

furono scolpite le insegne della casa d’Asburgo

(l’aquila bicipite) nei pilastrini ancor oggi

visibili nella balaustra della terrazza

affacciante sul giardino. Si proseguiva in tal

modo una usanza già introdotta da Carlo V nel

1535, quando l’imperatore prese alloggio nella

villa di Bernardino Martirano”

.

17. In effetti, Donna Maria

Anna d’Austria era niente di meno che la

sorella del re di Spagna Filippo IV, ed andava,

proprio allora, sposa al re d’Ungheria.

Per recarsi alle nozze, avrebbe

dovuto attraversare la Lombardia, nella quale

però in quell’anno infieriva la peste; si

decise, pertanto, di farla transitare per

Napoli, dove era in quel tempo viceré Fernando

Afàn de Ribera, secondo Duca d’Alcalà

(1629-1631), discendente di quel Don Perafàn che

aveva governato dal 1559 al 1571.

18. Il soggiorno napoletano

della promessa sposa, tra feste, cerimonie,

incidenti di etichetta, liti per questioni di

precedenza, etc. etc. durò piuttosto a lungo

(più di quattro mesi, come si è detto) e si

concluse con una “Nobilissima Cavalcata che si

fece a’ 19 di dicembre del 1630, nell’uscita

della Serenissima Infante D. Maria d’Austria,

Regina d’Ungheria”

.

19. E’ inutile dire che la

maggior parte delle spese furono a carico del

vice-regno napoletano (cioè delle popolazioni

povere, che pagavano donativi e gabelle).

Presenze illustri nella villa del Roomer: il

conte di Penaranda (1658-59)

20. Un altro momento nel quale

la villa del Roomer si trovò al centro

dell’attenzione fu quello del trapasso dei

poteri fra due vicerè, nel 1658-59.

Gaspar de Bracamonte y Guzmàn,

conte di Penaranda, era stato chiamato a

prendere il posto di Garcia de Avellaneda y Haro,

conte di Castrillo, illustre giurista

dell’Università di Salamanca, che aveva

governato nel periodo 1653-1658 (ed aveva dunque

dovuto, fra l’altro, fronteggiare la peste del

1656).

I rapporti fra i due notabili

spagnoli non erano evidentemente molto buoni,

giacché essi rifiutarono ostinatamente di

incontrarsi fra di loro per la cerimonia del

passaggio dei poteri.

Il Penaranda giunse a Napoli il

29 dicembre del 1658, ma dovette aspettare fino

all’11 gennaio dell’anno seguente, in attesa che

il suo predecessore sgombrasse il palazzo reale.

In questo periodo di epica

tenzone diplomatica in punta di fioretto (in

pratica, per le feste di Capodanno ed Epifania)

il nuovo viceré alloggiò appunto nella villa del

Roomer a Barra.

Il “nefasto” conte di Monterey

(1631-1637)

21. Nefasta quant’altre mai per

la nostra popolazione fu l’epoca del viceré

Manuel de Zuniga y Fonseca, conte di Monterey

(1631-1637).

Il periodo di governo di questo

vicerè iniziò con una catastrofe naturale

(l’eruzione del Vesuvio, nel 1631) e si concluse

con una catastrofe sociale (la risoluzione di

vendere a privati tutti i Casali demaniali,

compresa la Barra, nel 1637).

22. Pressato dalle continue e

crescenti richieste di denaro da parte della

corte di Madrid (la Spagna era allora impegnata

nella guerra “dei trent’anni”) e convinto, da

parte sua, che la città ed il regno di Napoli

pagassero ancora poco rispetto agli altri

possedimenti spagnoli, il Monterey aumentò il

peso fiscale sulla popolazione fino al punto

massimo mai raggiunto nei due secoli del dominio

spagnolo.

Sotto di lui (che peraltro continuava a condurre

vita sfarzosa e mondana, fra ricevimenti e

rappresentazioni teatrali) si diffuse nel popolo

il detto che era meglio vivere fra i Turchi

“infedeli” piuttosto che nel viceregno di

Napoli!

L’eruzione del Vesuvio nel

dicembre 1631 (e le seguenti)

23. Il Monterey arrivò a Napoli

il 14 maggio del 1631. Il 16 dicembre di quello

stesso anno, iniziò un’eruzione del Vesuvio

tanto terrificante per i contemporanei quanto

memorabile presso i posteri.

L’eruzione del 1631 fu la più forte di tutto il

secondo millennio:

il Vesuvio subì un abbassamento di circa 450

metri e si formò un cratere di circa 2 Km di

diametro. Il “gran cono”, con un fortissimo

terremoto, collassò sulle falde, come

liquefatto, in terribili colate di lava che

cancellarono ogni cosa fino al mare; il mare

stesso si ritirò dal lido, quasi spinto indietro

dall’enorme frana.

24. L’eruzione immediatamente

precedente si era verificata nell’anno 1500,

sicché se ne era ormai perduta ogni memoria

presso le popolazioni ed abbandonate tutte le

possibili, pur fragili, precauzioni. L’area

vesuviana era stata di nuovo (a Casali sparsi,

ma interamente) riedificata ed inevitabile fu

quindi la tragedia. Furono distrutti interi

paesi e villaggi; si contarono morte circa

10.000 persone, più 6.000 animali di

allevamento; i danni stimati ascèsero ad oltre

25 milioni di ducati.

25. Si deve poi aggiungere che

la lava continuò ancora a riversarsi, con vari

episodi eruttivi negli anni seguenti

(1649-60-80-85-89), all’interno del cratere che

si era aperto, formando un nuovo “gran cono”

che, alla fine del secolo, cominciò ad essere

ben visibile anche da Napoli. Infine, nel 1694,

nel 1696 e nel 1698, la lava fuoriuscì

nuovamente dal cratere, traboccando in direzione

di S. Giorgio a Cremano, Boscotrecase e Torre

del Greco.

|

|

L'eruzione del Vesuvio del 1631 |

Le descrizioni dei cronisti – Il

P. Saverio Santagata

26. Le descrizioni della grande

eruzione del 1631, da parte dei cronisti

dell’epoca, sono pittoresche quanto drammatiche,

e si possono leggere tenendo davanti agli occhi,

a mo’ di illustrazione, i due disegni del

Vesuvio, prima e dopo l’eruzione, pubblicati da

G. B. Masculo nel suo “De Incendio Vesuvio”,

libri X, Napoli, 1663.

27. Così il P. Saverio

Santagata, della Compagnia di Gesù:

“Il compimento di tutti questi

terrori fu ciò che avvenne circa le ore

dieciotto dell’istesso giorno di mercoledì

diciassettesimo di dicembre.

Allora, non cessando la pioggia

orribile e niun’altra delle molte cagioni del

mortalissimo affanno, sopravvenne un ultimo, ma

più di tutti gli altri esizial terremoto, che

fece vacillar come canna ogni edifizio, e non

pochi ne scompaginò, gittandone a terra non

piccol numero.

Nel tempo stesso, si commosse

il monte dalle radici e, per via di naturale

rovinosissima mina sbalzato in aria

l’impedimento della sommità, che sbassato restar

lo fece di molto, aprì in tutto la orribil

bocca, con ampiezza di un miglio e mezzo nel suo

diametro e di tre in circa nella irregolare

circonferenza.

Apèrtosi così il varco ad

infellonire e nuocere, fece il monte incredibili

scempi; perocché lo stesso fu lo spalancarsi

della gran voragine, e il rovesciarsi nelle

sottoposte contrade le furie tutte d’inferno.

Basti dire che, in meno di una quarta parte di

ora, quattordici volte rigurgitando, mandò

tartarei e sopra ogni umano pensamento orribili

fiumi di zolfo, bitume, alume, acque boglienti,

cenere, sabbia, e fuoco mescolato a minerali di

ogni specie; le quali roventi materie rovinando

giù a precipizio dalle valli, rapiron seco per

lo cammino sassi e macigni di smisurata mole, e

con esterminio non mai veduto rasero da’

fondamenti, senza lasciarne neppur vestigio,

case, palagi, chiese, ville, e popolazioni

intere, a cui fu lo stesso accorgersi dei ferali

allagamenti del monte, ed il trovarsi oppresse

dall’ultimo ed inevitabil fato”

.

|

|

L'eruzione del Vesuvio del 1631 |

Le descrizioni dei cronisti – Il

P. Salvatore Varone

28. Il De Dominicis, dopo di

averci detto che la lava, la quale si riversò

dalla voragine apertasi il mercoledì, si

divise in sette correnti di varia natura, e

che una di esse fu quella che, scendendo per S.

Giorgio, prese la volta di Napoli, così continua

il racconto

,

volgendo in italiano le parole del P. Salvatore

Varone, della Compagnia di Gesù, nelle sue

“Vesuviani incendii Historiae”:

“Il primo torrente

precipita verso occidente minacciando la città

di Napoli, e poco mancò che non assorbisse con

sinistro soffio la scarsa perennità del Sebéto;

imperocché precipitando pei sottoposti confini

di Barra e di S. Giorgio, dapprima dòmina su la

via règia presso Pietrabianca, indi prorompe nel

Tirreno a due miglia lungi da Napoli, dove

s’innalza una chiesa della gran Regina che,

soccorrendo con somma benignità ai voti de’

mortali, dal popolo è invocata sotto il nobile

titolo di S. Maria del Soccorso (si tratta

appunto della chiesa della Madonna del Soccorso,

fondata nel 1517 in S. Giovanni a Teduccio,

dove ancor oggi vi è una lapide commemorativa

dell’evento) ”.

|

|

L'eruzione del Vesuvio del 1631 |

Le descrizioni dei cronisti – Il

Capitano de Contreras

29. Il capitano spagnolo Alonso

de Contreras, che si trovava a Nola, così

descrive

:

“Una mattina, martedì 16

dicembre, si vide un gran pennacchio di fumo

sulla montagna... ed a mano a mano che avanzava

il giorno, il sole si oscurò e cominciò a

tuonare ed a piovere cenere. La gente, vedendo

che tutto il giorno e anche la notte continuava

a piover cenere, cominciò a spaventarsi e ad

abbandonare la città.

Fu quella una notte così

orrenda che credo non ci sia l’uguale neanche il

giorno del giudizio; non solo cenere, ma

cadevano dal cielo anche pietre infuocate, come

le scorie che cavano i fabbri dalle fucine,

grandi quanto una mano ed anche di più. Oltre a

ciò, si ebbero quella notte violente scosse di

terremoto che fecero crollare molte case; i

cipressi e gli aranci si squarciavano come se

fossero partiti da un’ascia di acciaio.

Tutti gridavano “Misericordia

!” che faceva proprio pena udirli. Ed era una

pena che non so dirvi, vedere la poca gente

ch’era rimasta, scarmigliate le donne, ed i

bambini che correvano di qua e di là, mentre da

una parte bruciava una casa e dall’altra ne

cadevano due; anche quelli che volevano scappare

non sapevano dove andare, perché affondavano

nella cenere e nella terra infocata...

Al fuoco e alle ceneri che non

cessavano di piovere si aggiunse anche l’acqua,

perché cominciò a precipitare dalla montagna un

torrente così impetuoso che solo il rumore

infondeva terrore...

Il venerdì volle il Signore che

piovesse acqua dal cielo, mista con terra e

cenere; e si formò al suolo una melma così

compatta e dura ch’era impossibile romperla

anche con zappe e picconi... E così passammo il

Santo Natale, mentre il Vesuvio continuava a

vomitar fuoco”.

La Barra nella tragedia del 1631

30. Anche gli abitanti di Barra

cercarono scampo verso la vicina città.

“Essi presero la volta di

Napoli: ma non vi arrivarono soli. Il Viceré,

saputo di molti che, scampati dalle ruine e dal

fuoco, si erano raccolti sui lidi della Torre,

di Resina e di Portici, mandò due galee perché

li traghettassero alla Città: e così, tra quelli

che andarono colà per terra, e quelli che vi

andarono per mare, si contarono presso a 15.000

persone.

Dicono gli scrittori di quei

tempi, e si intende da sé, che era uno

spettacolo degno di compassione vedere quel sì

gran numero di miseri, quali mezzo nudi con le

vesti bruciate, quali con qualche mano mozza o

con qualche braccio monco, quali cercando

inutilmente il padre, la madre, la moglie, il

figlio perduto. Tutti languivano della fame, ed

essendosi sparsi per la città in cerca di alcun

ristoro, vi produssero una confusione

indescrivibile.

I preposti alla pubblica

beneficenza, accorsero tostamente in loro aiuto,

e mille dei più miserabili presero a loro

carico, ricoverandoli nel recinto delle scuole.

A questa loro carità si unì

quella dei privati. Il Monte della Misericordia

ne ricettò tremila, parte in un’ampia casa posta

nel luogo detto S. Gennaro fuori le mura, e

parte nei contorni della Madonna dell’Arco. Il

Monte dei Poveri Vergognosi raccolse quanti

poté, dei più riguardevoli per nascita o per

impieghi, nell’Albergo dei Pellegrini, fàttosi

cedere per questo dalla celebre Congregazione

dello stesso nome fondata da S. Filippo Neri.

Alcune nobili e ricche matrone aprirono a buon

numero di onorate donzelle le porte di un

edifizio che in un tratto apprestarono per esse

presso la chiesa e monistero di S. Severino. E

così altri, che a volerli noverare tutti a uno

per uno sarebbe un non finire giammai”

.

31. I nostri di Barra, essendo

abbastanza vicini a Napoli, furono certamente

fra quelli che si rifugiarono in città “per

terra”, andando a piedi, con asinelli o con

poveri carrettini, attraverso il ponte della

Maddalena sul fiume Sebéto, come si vede nella

illustrazione fàttane da Joackim von Sandrart

alcuni anni dopo.

32. Comunque, dopo i primi

provvedimenti di assistenza elencati sopra dal

Palomba, non furono prese dalle autorità

altre misure di aiuto o di coordinamento.

Trascorsi una quarantina di giorni, i profughi

cominciarono a rientrare nei rispettivi Casali,

e dovettero fare (ovvero ri-fare) tutto da soli.

33. I Barresi trovarono, a

conti fatti, che il loro Casale era stato,

nonostante tutto, meno colpito di altri. S.

Giorgio a Cremano, ad esempio, era stato quasi

completamente distrutto, e la sua chiesa

parrocchiale invasa da una lava di “acque

boglienti miste a sassi ed arene infocate”, che

aveva incenerito sessanta persone che ivi si

erano rifugiate

.

34. A Barra, invece, la lava

non arrivò, anche se il Giuliani

narra che: “Barra, che era stata toccata appena

dai torrenti di fuoco e cenere, veniva dalle

grosse correnti d’acqua allagàta, e negli

alberi e negli edifici stranamente e crudelmente

abbattuti, mediante le grossissime pietre

che seco ne portavano; anzi, dovunque

somiglianti piene strabocchevolmente passavano,

diversi valloni, dove più dove meno profondi,

horridamente si aprivano”.

35. Comunque, non subirono

danni sostanziali gli edifici che cominciavano a

costituire gli “elementi di identità” del

Casale: rimasero indenni le chiese (la

parrocchiale, S. Atanasio, S. Maria delle Grazie

dei Francescani, S. Maria della Sanità dei

Domenicani) e le case principali (la villa del

Roomer, villa Amalia, villa Filomena...).

Il colpo subìto, soprattutto

dai più poveri, era stato però molto duro: le

misere abitazioni dovettero essere ricostruite

in pratica da capo, ed i campi devastati

dovettero essere faticosamente recuperati, ove

possibile, alla coltivazione.

Il Villaggio di San Martino si

stacca da Barra: “le Pagliàre”

36. Si è detto

che la chiesa di S. Martino (appartenente al

casale di Casavaleria), già alla fine del

Cinquecento, era ormai diroccata.

Continuava ad esistere, però,

il piccolo gruppo di case che da essa prendeva

il nome e che, come tutto il casale di

Casavaleria, era stato unito a Barra intorno

alla metà del Cinquecento.

In occasione della eruzione del

1631, alcuni sopravvissuti abitanti di S.

Giorgio, non potendo subito ricostruire le loro

case là dove in precedenza erano, si insediarono

nelle campagne a monte di S. Martino, nel luogo

ancor oggi detto “le Pagliàre” dal nome delle

prime abitazioni provvisorie che essi si

costruirono.

Si stabilirono, quindi,

rapporti molto stretti fra costoro e gli

abitanti di S. Martino; in tal modo,

gradualmente, quest’ultimo si staccò da Barra e

fu aggregato a S. Giorgio a Cremano, come è

tuttora.

Da notare, però, che le rendite

dei terreni annessi alla chiesa diroccata

rimasero sempre a beneficio della parrocchia di

Barra

.

La protesta dei Casali nel 1637

37. Erano ancora tutte aperte

le ferite provocate dalla catastrofe naturale

(l’eruzione), quando arrivò nei Casali la

notizia di una vicina catastrofe sociale.

38. Nel 1637, il viceré conte

di Monterey giunse infatti alla determinazione

di procedere alla vendita di tutti i Casali

ancora demaniali (fra i quali era anche la

Barra).

Il viceré aveva bisogno di

soldi, per soddisfare le richieste che

continuavano a provenire dalla Spagna,

nonostante la condizione di prostrazione in cui

si trovava la città in seguito all’eruzione.

Pensò quindi di poter conseguire un rapido

“realizzo”, vendendo anche quei Casali vesuviani

che costituivano ormai, per lui, solo una

fastidiosa incombenza, visto che le rendite da

essi provenienti erano di molto scemate in

seguito alla catastrofe.

39. Il viceré non aveva però compreso che la

capacità di sopportazione delle popolazioni era

quasi del tutto esaurita e gli animi erano assai

vicini alla rivolta.

Contro la sua decisione, i

Casali di Torre del Greco, Resina, Portici, S.

Giorgio a Cremano, S. Giovanni a Teduccio,

Barra, La Villa, Ponticelli, S. Pietro a

Patierno, Casoria, Arzano, Afragola, Casalnuovo,

Cardito, Frattamaggiore, Pomigliano, Grumo,

Casandrino, Mugnano, Panecocoli, Marano, Polvica,

Piscinola, Chiaiano, Marianella, Mianella, Miano,

Secondigliano, Posillipo, Soccavo, Pianura e la

stessa Napoli, sollevarono una forte

opposizione legale, con una formale e

generale protesta, richiamandosi a tutte le

norme e “privilegi” ad essi storicamente

riconosciuti, ed arrivando in alcuni luoghi

anche alla sollevazione armata

.

40. Per sua buona sorte, il

Monterey venne richiamato in patria e, il 13

novembre 1637, lasciò l’incarico (e la bollente

“patata”) al suo successore Ramiro Nunez de

Guzman, duca di Medina de las Torres

(1637-1644).

41. Il duca di Medina riuscì ad

imporre la conferma della deliberazione del suo

predecessore, ma... una cosa era il decidere di

vendere, tutt’altra cosa era il vendere di

fatto.

Per far ciò, infatti, bisognava

anzitutto trovare il compratore, poi mettersi

d’accordo sul prezzo e sulle condizioni della

vendita, poi procedere alla esatta confinazione

del territorio che si vendeva, poi ottenere la

conferma da parte di Madrid, etc. etc.

Considerato, inoltre, che i

Casali erano in subbuglio e che le rendite dei

loro terreni, dopo l’eruzione, erano divenute

assai meno appetibili per i possibili

compratori, non stupisce affatto il constatare

che le cose andarono piuttosto per le lunghe.

42. Basti qui menzionare il

caso di S. Giorgio a Cremano, documentato dal

Palomba

:

solo il 25 settembre 1645 giunse da Madrid il

diploma con il quale questo Casale veniva

concesso in feudo ad Antonio Caracciolo, a

condizione peraltro che si procedesse alla

confinazione.

Ma sia la “Universitas” del

Casale, sia la vicina Pietrabianca, sia la

stessa città di Napoli, elevarono opposizione

legale contro la decisione, con varie e diverse

motivazioni, giungendo fino a sostenere la

nullità della concessione fatta al Caracciolo, e

solo il 4 febbraio 1647 si addivenne ad una

transazione tra la “Universitas” di S. Giorgio

ed il suo aspirante feudatario, per mano del

notaio Brancale.

Ormai, però, era alle porte la

generale sollevazione delle plebi, nota col nome

di Masaniello, e dopo... nulla poté più essere

come prima.

43. Dopo la sollevazione di

Masaniello, per placare gli animi ed evitare

ulteriori turbolenze, il Serenissimo Don

Giovanni d’Austria, figlio naturale del re,

inviato apposta da Madrid, “mise fuori” (11

aprile del 1648) una serie di “grazie” per la

“fedelissima città di Napoli, le Università ed

uomini tutti del Regno”.

Fra queste, ve n’era una che

così diceva: “Facciamo anco grazia a tutti li

Casali di questa fedelissima città di Napoli,

che si possano ricomprare (cioè, ritornare al

demanio), pagando il prezzo o migliorazioni

fatte... dispensando per questa volta... da ogni

altra legge in contrario”

.

44. Se dunque venne concessa ai Casali già

infeudati, come S. Giorgio, la facoltà di

riscattarsi tornando in demanio, a maggior

ragione si può ritenere che non si procedesse ad

ulteriori vendite di quei Casali che erano

rimasti demaniali.

Tale era il caso di Barra,

che infatti non fu mai venduta, rimanendo

costantemente in demànio anche in quei

perigliosi frangenti.

45. Dalle carte della lite

riguardante S. Giorgio, si evince infatti

incidentalmente che, ancora nel 1646, la

Barra, S. Giovanni a Teduccio e Pietrabianca

erano “burgo e piazza di detta fedelissima

città” di Napoli, cioè erano ancora demaniali;

ed abbiamo già escluso che possano essere stati

venduti dopo (vedi, peraltro, quanto avvenne nel

1678: n°122). Così, ormai nel 1794, il Galanti

registrerà 20 Casali demaniali e solo 10

baronali

.

46. Ma veniamo ora a dire, più

per esteso, di quella sollevazione di Masaniello

che, come si è visto, anche per i Casali

produsse qualche frutto positivo.

La “sollevazione” di Masaniello

nel 1647

47. Il cardinale Ascanio

Filomarino, arcivescovo di Napoli dal 1641 al

1666, così scriveva al papa Innocenzo X

(1644-1655), per informarlo degli eventi:

“Questa sollevazione ebbe

principio da venticinque in trenta fanciulli,

ciascheduno dei quali non passava li quindici

anni, e che si erano uniti nella piazza del

mercato, con le canne in mano, per fare una

festa, solita farsi ogni anno, con alcuni

giuochi puerili, in onore della Beatissima

Vergine.

Detti fanciulli, trovatisi a

caso presenti al luogo dove si pagava la gabella

dei frutti, mentre per certa differenza occorsa

col gabelloto ne furono gettati via alcuni

sportoni, prèsane buona parte, ne facevano

allegrezza grande fra loro.

Un tal Masaniello pescatore,

giovane di venti anni (precisamente, 27),

ch’era anche lui presente, fàttosi capo di detti

fanciulli e di altri che accorsero e s’unirono,

e montato sopra di un cavallo che stava nella

piazza, disse che si levi la gabella dei

frutti.

Ad un batter d’occhio, si

unirono con lui migliaia e migliaia di persone

di popolo, e tutte sotto la sua guida

s’incamminarono verso il palazzo del viceré; per

strada givano sempre crescendo, onde in poche

ore arrivarono al numero di cinquanta in

sessantamila, e si sollevò tutta la città, e fu

domenica 7 del passato (luglio 1647),

conforme scrissi a Vostra Santità”

.

Le premesse

48. In effetti, è evidente che le popolazioni

del regno avevano ormai esaurito le loro, pur

secolari, riserve di sopportazione e di pazienza

nei confronti dell’oppressione di aristocratici

e borghesi, tanto stranieri che indigeni.

Sia l’immensa plebe della città

che i contadini delle campagne (“padulani” o

“cafoni” che fossero) avevano ormai accumulato,

in diversi modi e tempi, troppi motivi di

malcontento, dai quali non si intravedeva

alcun’altra via di uscita se non quella della

rivolta.

49. La goccia che fece

traboccare il vaso fu la famosa “gabella dei

frutti” che il viceré in carica, Rodrigo Ponce

de Leon, duca d’Arcos (1646-1648), quale

uno dei primi atti del suo governo, aveva

re-introdotto, dopo che era stata abolita nel

1619 dal viceré Pedro Tèllez Giròn secondo duca

di Ossuna.

50. Subito dopo, vi furono attentati contro

alcune baracche dove si riscuoteva la gabella e,

il giorno 26 dicembre 1646, una folla inferocita

bloccò la carrozza del viceré, davanti alla

basilica della Madonna del Carmine, mentre

questi si recava alla Messa per le festività

natalizie; in quel pericoloso frangente, il duca

d’Arcos promise di abolire l’odiosa gabella ma

“ovviamente”, una volta messosi in salvo, non

mantenne la promessa fatta.

La domenica 7 luglio 1647

51. Si giunse così alla

domenica 7 luglio 1647. A quanto pare,

l’episodio che diede il via alla sollevazione

non fu così “a caso” come allora poté sembrare.

L’incidente con il “gabelloto”

fu provocato ad arte da un certo Maso Carrese,

di Pozzuoli, che era cognato di Masaniello,

ed anche la festa dei ragazzi in onore della

Madonna del Carmine, pur usuale, era stata

quell’anno organizzata dallo stesso Masaniello,

come risulta dalla “Cronistoria del Real

Convento del Carmine Maggiore di Napoli”, la

quale attesta che un certo fra’ Savino,

un converso carmelitano amico del pescivendolo,

gli aveva prestato 20 carlini (poi restituiti)

per comprare le canne necessarie per la festa.

Giulio Genoino

52. Ma soprattutto, “ne’ primi

mesi del 1647, fu veduto spesse volte, verso

l’imbrunire, stringersi a secreto colloquio con

Masaniello nella chiesa del Carminello al

Mercato... un vecchio, in abito da prete e con

lunga barba...”

.

Era questi l’ormai ottantenne

Giulio Genoino, giurista oltre che prete.

In gioventù, era stato “Eletto

del popolo” e, alleandosi con l’ambizioso e già

menzionato vicerè Pedro Tèllez Giròn, secondo

duca di Ossuna (1616-1620), non solo aveva

allora conseguito l’abolizione della gabella

sulla frutta, ma aveva cercato di perseguire un

ben preciso progetto politico di riforma,

consistente nella richiesta di parità di voti

fra nobili e popolo nell’amministrazione

della città.

La richiesta era, per l’epoca,

decisamente molto avanzata ed anzi sconvolgente

per gli equilibri del potere, come si vide dalle

fortissime resistenze che incontrò e che ne

determinarono la sconfitta.

53. Il duca di Ossuna venne

dimesso dall’incarico ad opera della corte di

Madrid e, tornato in patria, venne addirittura

processato e finì i suoi giorni in prigione, nel

1624; anche il Genoino subì varie traversie,

persecuzioni ed una lunga carcerazione, che non

valsero tuttavia a fiaccare il suo spirito di

convinto oppositore dell’aristocrazia.

54. Ora, vecchio ma non domo,

egli “aveva scorto l’influenza che il giovane

pescivendolo esercitava sulla plebe del Mercato

e del Lavinaro, l’avversione che nutriva contro

i nobili ed i prepotenti, l’animo pronto ed

ardito, ed il buon senso che nascondeva sotto le

apparenze della spensieratezza e della

buffoneria; lo indettava, quindi, e lo preparava

a’ futuri casi ed a’ moti facilmente

prevedibili”

.

La settimana del popolo: 7-13

luglio 1647

55. Da queste premesse, nacque

la sollevazione del 7 luglio, al grido di “Viva

il re e muoia il mal governo!”

Per una settimana, fino al

sabato 13 luglio, Tommaso Aniello d’Amalfi,

detto Masaniello, nato il 29 giugno 1620 in Vico

Rotto al Mercato, da Cicco d’Amalfi e Antonia

Gargano, di professione pescivendolo, fu il vero

capo della città, alla testa della plebe.

56. Il cardinale Ascanio Filomarino ne dà questa

positiva testimonianza:

“Questo Masaniello... ha

dimostrato prudenza, giudizio e moderazione; in

somma era divenuto un re in questa città, e il

più glorioso e trionfante che abbia avuto il

mondo. Chi non l’ha veduto, non può figurarselo

nell’idea, e chi l’ha veduto non può essere

sufficiente a rappresentarlo perfettamente ad

altri.

La confidenza ed osservanza e

il rispetto ch’egli ha avuto in me, e

l’ubbidienza che ha mostrato in ordinare e far

eseguire tutte le cose che gli venivano dette e

suggerite da me, è stato il vero miracolo di Dio

in questo così arduo negozio, il quale era

altrimenti impossibile di condurre a fine in sì

poche ore, come si è fatto, con tanta lode e

gloria di Sua Divina Maestà e della Beatissima

Vergine che l’hanno guidato e protetto”

.

57. “Un drappello di circa 50

garzoni e fanciulli, capitanati da Giovanni

d’Amalfi a cavallo, eseguiva fedelmente gli

ordini di Masaniello.

Scalzi, in sola camicia e

mutande di tela, e col berretto rosso in testa,

essi, facendosi ministri di una nuova giustizia,

andavano processionalmente per le vie, preceduti

da uno stendardo (pennone), nel quale si

vedevano dipinte le armi reali di Spagna, e

portavano chi torce di pece, chi graffii o

forcine, chi solfanelli, fascine impeciate ed

altre cose bisognevoli ad accendere, e chi

finalmente picconi e sciamarri.

Erano cenciaiuoli o

bazzareoti (venditori ambulanti di

commestibili), gente della più vile e povera

condizione, che viveva stretta ed ammucchiata in

alcuni di quei luridi covìli del Mercato e del

Lavinaro, che si dicevano e si dicono tuttora

fòndachi, e che la progredita civiltà ha ora

diminuiti, o in buona parte migliorati, ma non

ancora interamente distrutti.

Laceri e seminudi, furono i

primi che allora si chiamassero làzzari

,

e questo nome, che i superbi dominatori

spagnuoli diedero loro come un’ingiuria, i

plebei sollevati della città e del regno,

imitando i bruzii dell’antica Italia ed i

gueux delle Fiandre, lo adottarono

volentieri, come un titolo onorifico, e come un

distintivo di animo libero ed indipendente”

.

58. Oltre a quella, sopra

descritta, guidata da Giovanni d’Amalfi,

fratello di Masaniello, il Capasso menziona “sei

compagnie, comandate da Scipione Giannattasio

del Lavinaro e da altri capitani più fedeli.

Componevansi di giovinetti da 16 a 22 anni,

antichi compagni del pescivendolo, per lo più

cenciaiuoli o saponari, che portavano

ordinariamente come special distintivo il

graffio e la sporta”.

59. Durante quella settimana, i

drappelli di lazzari procedettero a

devastare e bruciare tutti gli uffici del dazio

(i luoghi dove si pagavano le gabelle) nonché le

ricche abitazioni dei più noti “arrendatori” e

di coloro che “si erano arricchiti sulla fame

del popolo”, incluso quella dell’ “Eletto del

popolo” allora in carica, Andrea Naclerio,

accusato (ed era vero) di essere corrotto dagli

arrendatori.

60. Fra gli altri, anche l’arrendatore

Gaspare Roomer giudicò opportuno, in quei

giorni, lasciare il suo palazzo di città, sito

in via Monteoliveto, e rifugiarsi nella sua

villa alla Barra

.

61. Infine, il sabato 13

luglio, il viceré giurò sui Vangeli, in Duomo,

di rispettare e far rispettare i nuovi

“Capitoli”, dettati dal Genoino, che

comprendevano sia la liberazione dalle

“gravezze” (l’abolizione di tutti i dazi imposti

dopo Carlo V), sia la parità fra nobili e popolo

nell’amministrazione della città.

La reazione: uccisione di

Masaniello (martedì 16 luglio 1647)

62. Passata però quella

inaudita settimana di egemonia popolare, viceré,

nobili e ricchi borghesi cominciarono a

riprendersi dallo sconcerto e ad organizzare

adeguatamente la loro reazione.

63. A dar loro una mano,

sopravvenne in Masaniello un vero e proprio

stato di squilibrio mentale: “la gran mole dei

pensieri, la lunga inèdia, l’abuso del vino e le

veglie protratte, e forse, più che tutto ciò, il

veleno dell’adulazione, di cui era stato così

largamente abbeverato dal viceré, perturbarono

il suo cervello”

.

Egli cominciò a compiere azioni strane, quali

denudarsi in pubblico, orinare davanti a tutti

in un angolo prima di entrare in Duomo, tenere

discorsi sconnessi.

Soprattutto, però, ordinò atti

arbitrari: stragi, esecuzioni sommarie senza

motivo, devastazioni e confische ingiustificate

di beni, che suscitarono disgusto e paura nei

suoi stessi sostenitori ed alleati.

64. Di conseguenza, andò a buon

fine la trama ordita dal viceré, con il tacito

consenso dello stesso Genoino e la attiva

complicità dell’ex -”Eletto del popolo” Andrea

Naclerio e di alcuni stretti collaboratori di

Masaniello, invidiosi del suo potere o comprati

dal viceré.

65. Il martedì 16 luglio

(festa della Madonna del Carmine), mentre il

cardinale Ascanio Filomarino celebrava Messa al

Carmine Maggiore, davanti ad una strabocchevole

folla, Masaniello si mise ad arringare il

popolo.

“I frati lo invitarono a porre

termine a quel gesto poco edificante, ed egli

obbedì, mettendosi a passeggiare nel corridoio

principale del convento, al primo piano.

Là lo raggiunsero ben otto

persone armate, che prima gli tirarono quattro

colpi di archibugio, privandolo di vita, poi lo

decapitarono.

La testa, mostrata al viceré,

fu portata alle Fosse del Grano; il corpo, dopo

essere stato trascinato in ludibrio per le

strade, fu gettato in un fosso qualsiasi della

città.

66. Non erano passate

ventiquattr’ore e subito si videro i frutti

dell’uccisione di Masaniello: il peso del pane

diminuito e le gabelle rimesse in vigore.

Compreso il male commesso

contro il suo difensore, il popolo ne raccolse

il cadavere, lavandolo nelle acque del Sebéto;

vi riunì il distaccato capo, e lo trasportò al

Carmine...

Quindi si vide uscire dal

Carmine un corteo di ben 400 preti, e 100

ragazzi del celebre conservatorio di S. Maria di

Loreto; seguiva il cadavere (vestito con le

insegne di Capitano Generale) e, dietro, il

bel numero di 4000 soldati ed un popolo che non

finiva mai.

Dopo un lungo giro per la

città, il mesto corteo rientrò nel Carmine a

tre hore di notte, come allora si diceva, e

Masaniello fu sepolto nello spazio tra il lato

sinistro della balaustra dell’altare maggiore e

la cappella detta del presepio, oggi di S. Ciro”

.

Le fasi della rivolta dopo la

morte di Masaniello

67. La rivolta popolare non si

spense però con la morte di Masaniello,

deludendo così sia l’assassino e spergiuro

viceré d’Arcos, sia l’astuto Giulio Genoino che

pensava adesso di poter guidare il popolo, senza

Masaniello, secondo i suoi progetti. Non è però

questo il luogo per narrare dettagliatamente le

vicende, così intense, che si svolsero appresso;

bastino quindi i pochi cenni che seguono.

68. Il 21 agosto si ebbe una

seconda fase della sollevazione, al grido

non più di “Viva il re e muoia il malgoverno” ma

“Viva il popolo e morte agli spagnuoli” :

si arrivava quindi alla guerra aperta contro i

dominatori, fino a quando il viceré, il 7

settembre, giurò nuovi capitoli d’intesa.

69. Questa seconda fase della

rivolta travolse il vecchio Genoino, che il

popolo riteneva complice nell’uccisione di

Masaniello e che il viceré allontanò da Napoli,

facendolo imbarcare per la Spagna, dove però

giunse cadavere, per i tanti travagli subìti

alla sua veneranda età.

70. Ma presto fu evidente che

il viceré non intendeva mantenere nemmeno i

nuovi giuramenti fatti.

Il primo ottobre giunse nel porto la flotta

guidata da don Giovanni d’Austria, figlio

naturale del re Filippo IV di Spagna. Istigato

dal viceré, il giovane comandante intimò al

popolo di consegnare le armi e, avùtane risposta

negativa, iniziò a cannoneggiare la città.

71. La situazione si

radicalizzava, in tal modo, sempre di più; il 22

ottobre il popolo proclamava la “serenissima

real repubblica”, invocando alla sua guida il

francese Enrico di Lorena, duca di Guisa,

che approdò al ponte della Maddalena il 15

novembre, accolto dal grido “Viva Dio e il

popolo”.

72. La guerra fra le due parti

continuò, con tutti i mezzi delle armi, delle

astuzie, della diplomazia e dei tradimenti, fino

al 6 aprile del seguente anno 1648, quando gli

spagnoli ripresero interamente la città ed il

Guisa fu fatto prigioniero.

73. Nel frattempo, il 24

gennaio 1648, il duca d’Arcos era stato

richiamato in patria ed al suo posto nominato

viceré, a partire dal primo marzo, Inigo Velez

de Guevara, conte di Onate (1648-1653),

che ebbe l’ingrato compito di gestire la

“normalizzazione” spagnola.

La Barra nella rivolta di

Masaniello

74. Nicola Lapegna riporta i

nomi di due giovani barresi, Silvestro

Mastrogiacomo e Raffaele Fiscone,

“noti per audacia e coraggio dimostrato e per la

loro fedeltà e grande attaccamento a Masaniello

nei sei giorni della sua dominazione”

.

75. Al di là di questi nomi,

comunque, è del tutto plausibile che in quei

drappelli di giovani e ragazzi che componevano

“l’armata” di Masaniello, oltre che naturalmente

nel gran mare di vasto popolo che lo seguì, vi

fossero anche “padulani” della Barra, che si

recavano abitualmente a Napoli per smerciare i

prodotti della loro terra ed avevano quindi

stretti rapporti con i lazzari, cenciaiuoli,

bazzareoti o saponari che fossero.

76. D’altronde, la rivolta non tardò ad

estendersi anche ai Casali di Napoli, nei quali,

come si è detto, non mancavano motivi specifici

di malcontento

,

sia per l’aggravarsi anche in quei luoghi delle

gabelle, in dispregio degli antichi privilegi

goduti, sia soprattutto dopo la risoluzione di

vendita del conte di Monterey.

77. Dell’estensione dei tumulti anche a Barra è

testimonianza la vicenda del Roomer, riportata

dal Ceci nella sua biografia:

78. “Gaspare Roomer, ancora il 16 luglio

1647 (giorno della morte di Masaniello), si

trovava nella sua villa alla Barra come in luogo

di rifugio, raggiunto dopo aver lasciato il suo

palazzo napoletano, sito alla via Monteoliveto

(vedi n°60).

Qui ebbe, appunto il 16 luglio,

la visita di un converso carmelitano, fra’

Savino, confidente di Masaniello (vedi n°51)

che, con un ordine scritto dal segretario di

questi, Marco Vitale, gli impose di consegnare

5000 zecchini per servizio di Sua

Maestà.

Il denaro fu subito sborsato,

dietro regolare ricevuta; ma il converso, giunto

al ponte della Maddalena, seppe della morte di

Masaniello avvenuta proprio in quel giorno e,

paventando un eguale destino, se ne fuggì a Roma

col peculio.

Il denaro fu poi in buona parte

recuperato dal Roomer, che era stretto in

vincoli di amicizia coi superiori e con parecchi

padri dell’Ordine Carmelitano”.

79. Ma “presto, anche la dimora

alla Barra non sembrò sicura” per un ricco

arrendatore come lui, ed egli lasciò anche

questa, riparando in Castel Nuovo insieme ad

altri notabili cittadini e poi addirittura su

una nave di sua proprietà al largo del golfo.

80. E’ molto probabile che il

Roomer lasciasse la Barra dopo che, il 21

agosto, ripresero i tumulti e la rivolta

popolare entrò in una nuova ed ancora più

turbolenta fase, che sfociò in aperta guerra

civile.

81. E’ fuori dubbio, quindi, la

partecipazione di Barra e di Barresi alla

sollevazione del 1647 e tale partecipazione non

fu inutile, viste le concessioni, anche a

vantaggio dei Casali, che il plenipotenziario

spagnolo, don Giovanni d’Austria, fu costretto a

fare dopo quelle memorabili giornate (vedi nn°43-44).

|

|

|

Micco Spadaro,

"La rivolta di Masaniello". Napoli, Museo di San Martino

|

La grande peste del 1656

82. Salvatore de Renzi

,

“che raccolse con molta diligenza in un sol

volume tutte le notizie che intorno alla peste

del 1656 poté rintracciare sia nei libri

stampati, sia in memorie e documenti inediti”

scrive che i morti in Napoli furono 450.000, su

una popolazione stimata, intorno alla metà del

Seicento, di circa 500-550 mila persone. Il

Capasso restringe le vittime a 350-400 mila. In

ogni caso, si tratta sempre di ben più della

metà della popolazione allora presente

(morirono, in pratica, circa 7 persone su ogni

10).

|

|

|

Micco Spadaro,

"Piazza Mercatello durante la peste del 1656". Napoli, Museo di San

Martino

|

83. Questo semplice dato è

sufficiente a dare le dimensioni della

drammaticità dell’evento che, appena nove anni

dopo la sollevazione di Masaniello, sopraggiunse

ad unificare oppressi ed oppressori nella comune

fragilità della condizione umana, facendo molte

più vittime, anche nei nostri Casali, della pur

disastrosa eruzione del Vesuvio nel 1631.

84. Erano certamente le

precarie condizioni igieniche, la promiscua

convivenza di uomini e bestie, la disastrosa

condizione abitativa e, in città, il pauroso

addensamento della popolazione su aree

ristrette, le condizioni che favorivano la

recrudescenza della peste, del resto endemica

fin dal Trecento in tutta Europa

.

85. A quel tempo, come ovvio, le interpretazioni

furono diverse: parlarono, alcuni, di veleni

sparsi volutamente dal viceré e dalle classi

dirigenti, per trarre vendetta dei recenti

tumulti; dissero, altri, di una giusta punizione

del Cielo stesso per le violenze e le

disobbedienze allora compiute.

86. Certo è che il medico

Giuseppe Bozzuto, che aveva per tempo

compreso il pericolo ed avvisato le autorità

affinché si prendessero le possibili

precauzioni, fu addirittura fatto imprigionare

dal viceré Garcia de Avellaneda y Haro, conte

di Castrillo (1653-1659), come

perturbatore della pubblica quiete. Il Bozzuto

fu poi liberato quando la peste scoppiò,

essendosi verificato che aveva ragione, ma ne

morì lui stesso poco dopo.

87. Lo stesso viceré, nei primi

giorni della pestilenza, per stornare i sospetti

che il popolo nutriva sulle autorità, pubblicò

“che vi erano cinquanta persone che in abiti

mentìti andavano seminando le polveri velenose”,

appositamente inviati dalla Francia e dal

Portogallo, nazioni nemiche della corona

spagnola

.

88. “Allora sì che i poveri

forestieri la passarono male: poiché bastava

portare l’abito, le scarpe, il cappello, la

cappa, o qualche altra cosa differente dall’uso

comune de’ cittadini, per correr pericolo della

vita.

All’uscir della chiesa di S.

Maria di Costantinopoli in Napoli (quella

stessa nella quale si andava ad implorare la

Madonna contro la peste: vedi n°106)

v’inciampò un tal Vittorio Angelucci, molti

preti e diversi mendìchi, e tra questi un

infermo uscito poche ore prima dallo Spedale

della SS. Annunziata, che a colpi di bastone

perdé la vita.

Una povera donna, la quale in

mezzo al Mercato si spolverava la gonna, fu

fatta in pezzi insieme con un bambino ch’ haveva

in braccio”

.

89. “Intanto la peste

continuava la sua opera sterminatrice. Si moriva

con uno starnuto, col solo dare un sospiro, con

vertigini. L’infermo era assalito da tremore,

gli venivan meno immediatamente le forze, e

seguiva subito la morte.

I morti eran così numerosi, che

furon fatti uscire dalle carceri i ladri ed i

banditi, perché trasportassero o trascinassero i

cadaveri.

Abbiam detto trascinassero

perché spesso si era costretti proprio a tirar

per terra, con un uncino, i poveri colpiti e

spesso tra i cadaveri furon trovati esseri che

davano ancora segni di vita”

.

90. Furono allestiti almeno

dieci ospedali e parecchi lazzaretti, tra i

quali uno a Borgo Loreto. Presto, non bastarono

più le usuali sepolture sotto le chiese e furono

scavate grandi fosse comuni.

91. S. Maria degli Angeli,

all’Orto botanico, viene tuttora detta “alle

croci”, perché lungo la salita davanti alla

chiesa venne in quell’anno scavata una enorme

fossa comune per seppellirvi i morti, e sopra vi

furono collocate numerosissime croci.

92. Così pure, le quattro fosse

dell’annona nella grande piazza Mercato si

colmarono di ben 47.000 corpi e, da quel tempo,

il luogo ebbe la triste denominazione di “morticelli”.

“La pietà dei superstiti chiuse allora la piazza

con un muro di recinzione e tutte le sere vi si

vedevano accesi innumerevoli lumini”

.

|

|

Micco

Spadaro Rendimento

di grazie dopo la peste (I monaci di San Martino rendono grazie per lo

scampato pericolo della peste, 1657). Napoli Certosa e Museo Nazionale di

San Martino |

La peste del 1656 a Barra

93. La peste, a Napoli e nel

circondario, durò all’incirca dagli inizi di

maggio fino ad ottobre. Il focolaio era Napoli,

che però solo con molto ritardo venne isolata,

per cui la malattia poté propagarsi anche nei

Casali, portata dai padulani che andavano

a vendere in città i loro prodotti.

94. La mortalità cominciò a

crescere in giugno e raggiunse le punte massime

nel periodo più caldo, il mese di luglio e la

prima metà di agosto; poi, dopo un benefico

acquazzone purificatore, iniziò gradualmente a

diminuire. L’epidemia fu dichiarata

ufficialmente scomparsa l’8 dicembre (festa

dell’Immacolata).

95. Nel Casale della Barra, i registri

parrocchiali riportano 183 morti (115 donne e 68

uomini), da confrontarsi con i dati dei tempi

“normali”: 23 morti nel 1655 (l’anno prima) e 20

nel 1657 (l’anno dopo).

118 persone morirono nel solo

mese di giugno, fra i quali anche il parroco

Vincenzo Imperato, entrato in carica poco

tempo prima, nel maggio 1654, e la cui firma

compare per l’ultima volta sui registri in data

26 giugno 1656.

96. Il dato di giugno è probabilmente assai

prossimo al reale, ma quello complessivo è

certamente superiore a 183, perché la mortalità

raggiunse le punte massime a luglio ed agosto e

“quanti ne morissero nei mesi di luglio e di

agosto non si può dire, perché i libri

parrocchiali di quel tempo vanno a salti e a

lacune; ciò che dimostra, che il numero degli

infermi che si dovevano assistere e de’ morti

che si dovevano seppellire tanto era grande, che

non lasciava né tempo né testa per registrarlo”

,

data anche la morte del parroco.

97. Nel vicino casale di S.

Giorgio a Cremano, nel mese di giugno morirono

circa 140 persone (su una popolazione di 600) ed

il Palomba

stima intorno a 300 il numero complessivo delle

vittime.

Considerato che il numero degli

abitanti di Barra era superiore (intorno alla

metà del Seicento, può essere stimato intorno ai

1800, quindi circa il triplo di quelli di S.

Giorgio) e che Barra si trovava più vicina a

Napoli e quindi più prossima al focolaio

dell’epidemia, sembra realistico congetturare

intorno a 7-800 il numero complessivo delle

vittime Barresi del flagello.

98. Non pare, quindi, che si

arrivi a superare la metà degli abitanti, come

invece (e di gran lunga) avvenne in Napoli, ma

naturalmente la tragedia fu del tutto analoga,

anzi forse peggiore, considerato che qui la

terra aveva bisogno di braccia, per dare quei

frutti che consentivano di sopravvivere.

Intere famiglie furono

cancellate ed in quelle restanti nessuna vi fu

che non piangesse morto un padre, una madre, un

fratello, un figlio, una moglie, un marito...

”tolto al proprio amore e al proprio bisogno, di

una maniera sì cruda, e senza verun riparo”

.

99. Il luogo della sepoltura,

sotto il pavimento della nuova parrocchia,

l’accesso al quale era costituito dalla lapide

con la scritta UNIVERSITAS 1642 che solo pochi

anni prima era stata posta, si riempì quasi

d’improvviso dei resti mortali di tante persone

care, appartenenti ad ogni famiglia del Casale.

100. Vi furono certamente, come

sempre in occasioni simili, episodi di violenza

e di sciacallaggio, di appropriazione indebita

dei beni delle famiglie estinte e addirittura di

omicidio, ma risplendette anche quello spirito

di fraternità che fa affrontare e superare

insieme le sofferenze più gravi.

101. “Questa scena di morte,

dispiegata con tanta solennità sugli occhi di

tutti, valse in mano a Dio per operare la salute

di molte anime qui nel Casale nostro, come tutto

altrove nel regno. Lascio stare che niuno fu, il

quale non s’affrettasse allora ad aggiustare le

partite della sua coscienza, e tenersi preparato

a quel che potrebbe essere di lui da un istante

all’altro. Ma si videro anche, in ogni luogo,

atti di pietà singolare sì privata che pubblica”

.

102. In particolare, come

abbiamo visto, il parroco Vincenzo Imperato

seppe accompagnare e confortare il suo popolo

nella tragedia, come vero pastore del gregge,

fino a morire lui stesso nell’epidemia.

103. La ripresa fu comunque

sorprendentemente rapida: il primo matrimonio

successivo alla peste è registrato già in data

31 agosto 1656 e nel successivo anno 1657 il

numero dei bambini nati fu di 108, superiore

cioè alla media degli anni precedenti, che era

di 80-90. Il nuovo parroco venne nominato nel

novembre del 1656 e fu don Carlo Riccardo,

che rimase poi in carica fino al 1684.

La chiesa di S. Maria di

Costantinopoli in Barra

104. La più importante memoria

storica, relativa alla grande peste del 1656,

esistente in Barra, è la chiesa di S. Maria di

Costantinopoli “allo Scassone”.

105. Si è già detto

della omonima e maggior chiesa presente in

Napoli, collegata alla peste del 1526-28 ed a

quella successiva del 1575, dalla quale la città

ed il regno rimasero indenni. A partire dal 1575

e fino ai primi decenni del Seicento, venne

edificata e progressivamente abbellita la grande

chiesa napoletana dedicata MATRI DEI OB URBEM AC

REGNUM A PESTE SERVATUM.

106. Si può facilmente

immaginare quanto fosse estesa la devozione

popolare verso quella particolare immagine della

Madonna

[49], considerato il fatto che la

peste era fenomeno endemico, con frequenti

recrudescenze.

In particolare, in occasione

della grande peste del 1656, “tutto il popolo

accorreva in quella chiesa dal sorgere al

tramonto del sole, e le donne vi andavano scalze

e scarmigliate, ed uno storico dice che

imitavano i cori delle undicimila vergini di S.

Orsola; alle quali seguivano innumerevoli coorti

di matrone e turbe di uomini coverti di sacchi,

con cilicii ed altri strumenti di penitenza;

vedresti in ogni giorno, dice il Florio, dal

nascere al tramonto del sole, sciami di persone

pie che corrono a visitare questa chiesa”

.

107. Nulla di strano, quindi,

che anche gli abitanti del piccolo borgo di

Barra detto “lo Scassone” ben conoscessero quel

tempio napoletano e la particolare immagine di

Maria in esso venerata e che, in occasione

dell’infuriare della peste, si siano recati colà

in pellegrinaggio per impetrare la fine del

flagello.

108. Occorre ora dire che, già

nel Cinquecento, nel borgo dello Scassone

vi era una piccola immagine della Madonna delle

Grazie, posta in una semplice nicchietta sul

muro di una casa abitata da un certo Tommaso

Mandaro.

Cessata la peste del 1656, le

famiglie del luogo pensarono di edificare una

chiesetta in ringraziamento a Maria, là dove

c’era solo quella piccola immagine sul muro, e

di intitolarla appunto alla Madonna “di

Costantinopoli”, che “preserva dalla peste”.

La chiesetta venne aperta

ufficialmente al culto nel marzo del 1658, come

si rileva dagli Atti intercorsi fra la Curia

diocesana e i “magistri” del posto, custoditi

nell’Archivio Storico Diocesano.

109. L’immagine della Madonna

delle Grazie intorno alla quale fu edificata la

chiesa è ancor oggi visibile sulla parete, a

sinistra di chi entra nella chiesa stessa.

Infatti, molto probabilmente,

in occasione della costruzione, furono anche

dipinti i due affreschi che attualmente si

vedono e che sono tornati alla luce solo nel

1982 (al tempo del parroco don Salvatore Russo),

nel corso dei lavori di restauro successivi al

terremoto del 1980.

110. Il primo affresco

completava la pre-esistente immagine mariana,

aggiungendovi la figura di un prete che celebra

Messa (ritratto al momento della elevazione

dell’Ostia consacrata), assistito da due

chierici in ginocchio; il secondo, sulla parete

di fronte, è ormai del tutto sbiadito e se ne

vede solo il margine esterno, ai due lati del

quale si notano una figura maschile ed una

femminile in abiti seicenteschi e, in alto, la

colomba simbolo dello Spirito Santo.

111. La chiesa, nel 1658, era

molto più piccola di quella che attualmente si

vede; fu nel quinquennio 1849-54 che essa venne

ingrandita di circa due terzi, come si dirà in

seguito

.

Dopo la peste

112. Lo spopolamento provocato

dalla peste del 1656, anche se venne colmato in

non molti anni da una vivace ripresa della

natalità, contribuì comunque a rendere poco

praticabili, e meno redditizi, ulteriori esosi

prelievi fiscali.

113. Soprattutto però, dopo che

la plebe ebbe preso coscienza della sua forza,

dimostrata con la sollevazione di Masaniello nel

1647, i viceré successivi dovettero porre

maggiore attenzione a non irritarla

eccessivamente ed a perseguire una politica di

maggiore equilibrio fra le diverse classi

sociali.

114. Cosa, questa, che fecero

soprattutto i due viceré che gli storici

ritengono i più “illuminati” della seconda metà

del Seicento e cioè Inigo Velez de Guevara,

conte di Onate (1648-1653), il viceré della

“normalizzazione”, e Gaspar de Haro, marchese

del Carpio (1683-1687).

Ed il meno “illuminato” Antonio

Pedro Alvarez de Toledo, marchese di Astorga

(1672-1675), fu costretto ad introdurre in

Napoli il gioco del lotto, quando ebbe bisogno

di “qualche espediente per scorticare e non

guastare la pelle” onde trovare i 350.000 ducati

che gli erano stati richiesti dalla corte di

Madrid

.

Le congiure nobiliari

115. La controprova più

convincente delle migliorate condizioni del

popolo è data, forse, proprio dal fatto che a

protestare e a ribellarsi, in questo periodo,

furono principalmente i nobili, soprattutto con

le due celebri congiure che, per così dire,

aprono (1649) e chiudono (1701) la seconda metà

del Seicento.

116. La prima, guidata

da Alfonso d’Avalos, principe di Montesarchio,

nel 1649, si poneva l’obiettivo di portare sul

trono di Napoli proprio quel don Giovanni

d’Austria, figlio naturale di Filippo IV di

Spagna, che l’aveva “pacificata” nel 1647-48,

sconfiggendo il duca di Guisa

.

117. La seconda, a

carattere marcatamente filo-austriaco, fu detta

“congiura di Macchia”

dal nome di Gaetano Gambacorta, principe di

Macchia, e si svolse il 23-24 settembre

1701.

118. Entrambe queste congiure

nobiliari, pur diverse tra loro, furono però

egualmente retrograde: tendenti, cioè, a

ripristinare una condizione di assoluto

privilegio della nobiltà, che gli eventi storici

avevano, sia pur parzialmente, messo in

discussione; sicché il popolo, nella prima, non

ebbe comunque parte attiva e, alla seconda, si

rifiutò completamente di partecipare.

119. E’ molto significativa la

celebre risposta, riferita dal Colletta

,

che un anziano plebeo dette a Saverio Panzuti,

“Eletto del popolo” e partecipe della congiura

di Macchia, quando questi si recò, insieme ad

altri, in piazza Mercato per chiedere l’adesione

del popolo.

120. Disse dunque il vecchio

làzzaro: “Voi, Eletto, e voi, popolo,

ascoltate. Sono molti anni che il malgoverno

spagnuolo fu da noi scosso, movendoci Masaniello

popolano. Stettero i nobili o contra noi o in

disparte, e spesso vennero ad arringarci, come

ora il nuovo Eletto, per ricondurci alla

servitù, chiamandola quiete.

Io, giovinetto, seguitai le

parti del popolo; vidi le fraudi dei signori, le

tradigioni del governo, le morti date a’ miei

parenti ed amici.

Io, vecchio ora che parlo, e

assennato dal tempo, credo che in questa

congiura di nobili debba il popolo abbandonarli,

come nella congiura di Masaniello fu da’ nobili

abbandonato.

Udite già gli assunti nomi di

principe di Piombino, principe di Salerno, conte

di Nola; e aspettatevi tanti altri ancora

ignoti, ma che tutti sarebbero sopra noi nuovi

tiranni.

Io mi parto da questo luogo; mi

seguirà chi presta fede ai miei detti!” E restò

vuota la piazza.

Un po’ di respiro… per non essere

venduti (1678)

121. In un clima, dunque, di

maggiore tranquillità sociale e di minor carico

fiscale, anche il nostro Casale della Barra poté

“respirare” un po’ di più.

122. Un bel po’ di “fiato” fu

necessario per respingere un altro tentativo di

“vendita a privati” di vari Casali, fra i quali

La Barra, effettuato questa volta dal vicerè

Fernando Fajardo, marchese de Los Velez

(1675-1683): il Casale della Barra chiese di

“rimanere in demànio” e lo ottenne, nel 1678,

sborsando in cambio al vicerè la bella cifra di

8000 ducati

.

123. Il “fiato” maggiore, però,

fu utilizzato per portare a termine la chiesa

parrocchiale.

La parrocchia “di S. Anna” nel

Seicento

124. Il titolo ufficiale della

parrocchia di Barra è “Ave Gratia Plena” ovvero

A G P ovvero “SS. Annunziata”: lo stesso, cioè,

dell’altra e maggior chiesa che si trova in

Napoli

.

Fin dalla sua fondazione, però, vi fiorì anche

quella particolare devozione alla madre di

Maria, onde la parrocchia stessa venne

popolarmente detta “di S. Anna”.

125. Ancor prima che venisse

posto il battistero nel 1697, risulta che vi

fosse in parrocchia “...un quadro di S. Anna, la

madre di Maria SS. ma, con lo suo Bambino e con

S. Giuseppe e S. Gioacchino” che “se celebra per

essere guarnito di ogni cosa necessaria...”,

come si evince dagli Atti di Santa Visita del

Card. Antonio Pignatelli nel 1689.

Gli Atti di Santa Visita del

Card. Giacomo Cantelmo nel 1692 specificano: “La

quarta cappella intitulata S. Anna, con

l’imagini del Bambino, S. Anna, la Madonna, S.

Giuseppe e S. Gioacchino … una fenestra con le

vetrate, et avante alla detta cappella vi è una

balagustrata di legname di noce”.

126. Il quadro raffigurava

quindi bensì S. Anna, ma inserita nel contesto

di una “foto di famiglia” che riprendeva tre

generazioni: figlio (il bambino Gesù), genitori

(la Madonna e S. Giuseppe) e nonni (S. Anna e S.

Gioacchino).

127. Esso, quale che ne fosse

il pregio artistico, si prestava perciò a quella

che oggi si direbbe la “pastorale familiare”,

perché proponeva, visivamente e sinteticamente,

tutta una serie di valori cristiani della

famiglia: l’unità e l’armonia fra le persone e

le generazioni, la santità della procreazione e

l’amore per i bambini, la fedeltà coniugale, il

rispetto e la non-emarginazione degli anziani,

la laboriosità e lo spirito di sacrificio, nel

contesto di una fede in Dio semplice ma solida,

alimentata dalla preghiera quotidiana.

128. Erano appunto i valori che

la Chiesa intendeva infondere nelle famiglie e

che furono sostanzialmente recepiti e vissuti

dal popolo di Barra, dando vita alla sana

famiglia contadina, ampia, compatta e

patriarcale, che sarà il sostegno di molte

generazioni per secoli, fino alla sua

disgregazione operata, nel Novecento, dalle

mutate condizioni sociali e culturali.

129. D’altra parte S. Anna,

patrona delle partorienti ed invocata dalla

donne sterili desiderose di avere un figlio,

rappresenta in modo emblematico la maternità

(forse più della stessa Madonna) nonché la

femminilità vissuta nel contesto domestico, in

dedizione al marito e ai figli.

Il P. Tommaso Auriemma e la

confraternita dell’Annunziata (1640)

130. Il principale promotore

della figura di S. Anna in Barra fu il padre

gesuita Tommaso Auriemma, che ivi operò

alacremente, in collaborazione con i vari

parroci, per buona parte del Seicento.

131. Davide Palomba, anch’egli

gesuita, scrivendo nel 1881, così delinea la

figura del suo confratello vissuto due secoli

prima:

“Quanto poi al P. Auriemma, era

questi un uomo meritatamente stimato da ogni

maniera di persone. Entrato nella Compagnia in

età di anni diciotto, vi era riuscito insigne

così nelle lettere come nella pietà.

E, per quello che si attiene

alle lettere, ben lo attestano le Opere da lui

stampate... delle quali Opere, alcune ebbero

l’onore di varie edizioni, altre furono tradotte

in diverse lingue.

Relativamente poi alla pietà,

dicono le memorie rimasteci di lui, che egli era

religioso per osservanza e per povertà esimio.

Ma quello che lo rendeva più ammirevole era lo

zelo per la salute delle anime. Perciò, dopo di

avere insegnato lettere umane e teologia morale,

ottenne dai suoi Superiori di poter dedicare il

resto degli anni, che gli avanzavano, al sacro

ministero; ed il campo dàtogli da coltivare

furono questi paesi posti a poca distanza da

Napoli.

Fosse pertanto la docilità

della nostra gente, fosse la scossa salutare

della eruzione (1631) e della peste

(1656), certo è che il frutto da lui

raccolto in queste parti fu copioso assai.

E ne è una prova convincente la riunione della

Santissima Annunziata, alla quale nella Barra

diede, quanto era da lui, forma ed essere di

Sodalizio”

.

132. “Venne in Barra il P.

Tommaso Auriemma, gesuita, nel 1639 e nel 1640

fondò la Congregazione della SS. Annunziata”,

come concordano i successivi Atti di Santa

Visita.

133. L’Auriemma, quindi, noto e

valente predicatore e formatore delle coscienze,

venne in Barra la prima volta al tempo del

parroco Francesco Antonio del Pozzo (1627-1654)

e del card. Francesco Buoncompagno (1626-1641),

nel periodo compreso fra l’eruzione del Vesuvio

(1631) e la sollevazione di Masaniello (1647), e

si adoperò allo scopo di costituire la

confraternita secondo lo spirito del Concilio di

Trento destinata a sostituire in tutto la

precedente estaurìta.

134. Dagli Atti di Santa Visita

già nel 1639 risulta infatti come promotore

della congregazione “della SS. Annunziata”, che

si riuniva naturalmente nei locali stessi della

nuova parrocchia, anche se in quell’anno non

aveva ancora un riconoscimento formale del

proprio statuto da parte della Curia. Tale

riconoscimento formale fu dato l’anno successivo

(1640) e la confraternita, nel 1692, contava 187

iscritti (100 uomini e 87 donne), su un totale

di circa 2500 “anime” Barresi registrate

quell’anno.

135. Gli statuti dell’Annunziata di Barra

prevedevano esplicitamente l’intervento

permanente dei Gesuiti nella direzione

spirituale della confraternita. Ora, occorre

notare che l’Ordine dei gesuiti fu quello che,

più di ogni altro, nel periodo successivo al

Concilio di Trento, promosse la devozione verso

S. Anna.

Tommaso Auriemma, in

particolare, risulta autore di un’opera

specifica, intitolata, secondo lo stile

dell’epoca, “Historia panegirica delle

attioni, glorie e gratie di S. Anna, Genetrice

della Gran Madre di Dio Maria”, uscita a

stampa nel 1665.

Si può quindi ritenere per

certo che egli, nel processo stesso di

formazione della confraternita laicale e di

guida spirituale degli ascritti, procurò di

instillare quell’amore verso la figura di S.

Anna, che doveva poi così fortemente

caratterizzare il Casale.

136. Collaboratore dell’Auriemma

e co-fondatore dell’Annunziata in Barra fu il

laico Gerolamo Pisa, che già faceva parte

della analoga confraternita gesuitica della

Purificazione in Napoli e risulta essere stato

assegnato nel 1612, in qualità di “prefetto”, ad

un’altra congregazione fondata nella chiesa del

Carminiello al Mercato, aggregata a quella della

Purificazione

.

Evidentemente, il Pisa era un

attivo collaboratore dei PP. Gesuiti e

partecipava con loro alla fondazione di nuove

confraternite, in particolare quando si trattava

di “impiantarle” dal punto di vista

organizzativo.

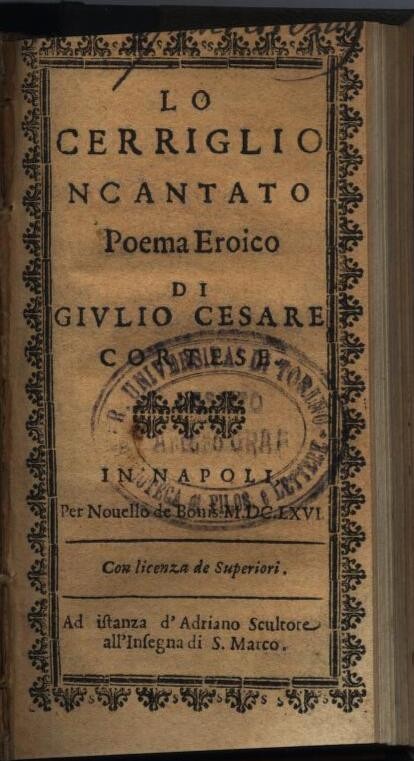

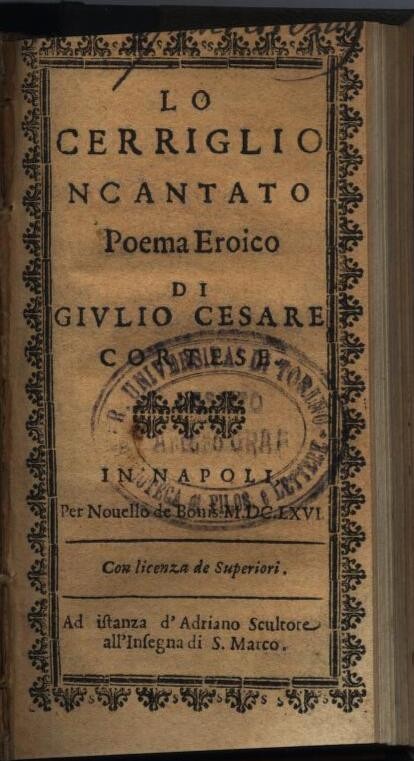

|

|

Giulio Cesare Cortese è il maggior poeta napoletano

del Seicento |

Vita di confraternita nella Barra del Seicento

137. La confraternita

dell’Annunziata di Barra era “affiliata” non

soltanto a quella detta “dei Catecumeni” di

Napoli, come la maggior parte delle

confraternite dei Casali, ma anche alla

prestigiosa arciconfraternita romana “della

Concezione” in S. Lorenzo in Damaso, che era la

“capo-fila” di tutte le confraternite “della

Dottrina Cristiana”, quelle cioè che si

proponevano come scopo principale

l’istruzione catechistica dei confratelli:

138. “… et particolarmente in

essere instrutti nella sacra Dottrina Cristiana

et in essere promossi a vita spirituale in