Gli anni della Destra liberale

1. L’unità d’Italia

si realizzò, come detto, per opera della classe borghese e sancì

politicamente la egemonia di questa classe, che aveva di fatto nella

Massoneria il suo “partito” ovvero la sua “forma” organizzativa,

politica e ideologica, che si sovrapponeva, con la sua rete di

collegamenti non palesi, alle “libere” istituzioni elettive.

2. Il primo re

d’Italia, Vittorio Emanuele II (1860-1878), colui che i biografi

di corte definirono “il re galantuomo”, fu anche “il re dei

galantuomini”, nel senso che regnò su una società nella quale il

potere era, di fatto, esercitato dai cosiddetti “galantuomini” ossia

i nuovi padroni borghesi: banchieri e speculatori, proprietari

terrieri, proprietari di industrie …

Egli stesso, del resto,

ancorché “galantuomo”, si riservò un appannaggio (allora si diceva

“una lista civile”) che giunse fino al 2% del bilancio dello Stato:

una cifra superiore a quella di qualsiasi altro sovrano europeo del

tempo.

Quale uso facesse

poi, “il galantuomo”, di tutti questi soldi, è faccenda che ha molto

a che fare con la sua celebre amante, Rosa Vercellana, la “bella

Rosina” da lui stesso innalzata, per meriti di alcova, al rango di

“contessa di Mirafiori”: “È una donna ancor bella, ma senza grazia e

senza nessuna distinzione. L’ultima volta che la vidi era al Teatro

Alfieri: portava un cappello guarnito di piume, il suo corpo era

coperto di diamanti: impossibile immaginare una donna vestita con un

cattivo gusto più completo” (Henry d’Ideville – “Diario di un

diplomatico francese”).

|

Rosa Vercellana (1833-1885), la bella Rosina del Re

galantuomo |

3. Il primo parlamento

italiano, che si insediò a Torino l’8 febbraio del 1861, era

composto in realtà di un solo partito (quello liberale e massonico),

espressione di una sola classe (quella borghese). I parlamentari

erano infatti eletti da non più di 500 mila persone in tutta Italia

(meno del 2% della popolazione): avevano diritto al voto solo i

cittadini di sesso maschile, che avessero compiuto i 25 anni di età,

sapessero leggere e scrivere, e pagassero almeno 40 lire all’anno di

imposte dirette; in pratica, solo i ricchi (maschi). La dialettica

parlamentare si articolava approssimativamente in una Destra e una

Sinistra, peraltro con frequenti cambiamenti di campo da parte dei

singoli parlamentari (trasformismo).

Le grandi masse popolari erano

quindi del tutto escluse da una partecipazione attiva al nuovo Stato

unitario ed i loro interessi sostanzialmente non rappresentati in

parlamento.

4. La Destra liberale, che

aveva egemonizzato il processo risorgimentale

[1], si trovò a gestire la prima fase della vita dello

Stato unitario

[2]: sue principali preoccupazioni furono completare e

consolidare l’unificazione.

Il completamento si

realizzò con l’annessione del Veneto (nel 1866, con la “terza guerra

d’indipendenza”) e poi di Roma (nel 1870, con la famosa “breccia di

Porta Pia”).

Per consolidare

l’unificazione, invece, non si imboccò la strada maestra di una

“assemblea costituente” per dare alla nuova Italia delle nuove

istituzioni, magari accompagnate da qualche pur timida riforma

sociale a vantaggio delle classi meno abbienti.

Si preferì invece la pura e

semplice estensione a tutta la penisola degli ordinamenti fino ad

allora in vigore nello Stato sabàudo, a partire dallo Statuto

“albertino”

: questo confermò, in molti, l’idea dell’unità

italiana come “conquista” e annessione degli altri Stati da parte

dei “piemontesi”.

La colonizzazione del Sud

5. Di conseguenza, nel Regno

meridionale, dove pure non c’erano “stranieri” da “cacciare fuori

d’Italia” e che era unito ed indipendente da 730 anni, si procedette

ad esempio a:

-

l’imposizione (nella patria di Vico e di Filangieri!) dei Codici e

dell’ordinamento giudiziario sabàudi, anche se “in materia di codici

e di amministrazione le province del Sud sono di gran lunga più

progredite del Nord” come protestava già allora il pur unitario

Francesco Crispi;

-

l’imposizione del sistema fiscale sabàudo, assai più esoso e

complicato di quello borbonico: nel Regno meridionale le tasse erano

poche ed assai tenui

, come pure mediamente basso era il “costo

della vita”, soprattutto dei generi di prima necessità;

-

l’imposizione brutale del servizio militare obbligatorio per i

Savoia, anche laddove, come in Sicilia, prima del 1860, la leva

obbligatoria non esisteva: alla prima “chiamata di leva” del 1861,

che prevedeva 5 anni di servizio, si presentarono solo 20.000 dei

72.000 uomini previsti; ne seguirono rastrellamenti indiscriminati

dell’esercito piemontese in tutti i paesi dell’Italia meridionale,

con deportazione di tutti i maschi dalla “apparente” età fra i 20 e

25 anni, e fucilazioni sommarie “per presunta renitenza alla leva”;

-

un forte accentramento amministrativo, con sindaci e prefetti

nominati dal governo: nel 1866, su 59 prefetti in Italia, 43 erano

piemontesi, il resto emiliani e toscani;

ed altre misure che provocarono

un grande e diffuso disagio.

Un ufficiale piemontese

6. Il peggioramento delle condizioni di vita della grande

maggioranza della popolazione del Sud dopo l’unificazione

era talmente clamoroso ed evidente che lo riconoscevano perfino i

più onesti e sensibili tra gli ufficiali dell’esercito

“conquistatore”.

Così, l’ufficiale piemontese, conte Alessandro Bianco di

Saint-Jorioz, capitano nel Corpo di Stato Maggiore Generale,

scriveva in un suo libro èdito nel 1864:

“Il 1860 trovò questo popolo del 1859 vestito, calzato, indùstre,

con riserve economiche. Il contadino possedeva una moneta. Egli

comprava e vendeva animali; corrispondeva esattamente gli affitti;

con poco alimentava la famiglia. Tutti, in propria condizione,

vivevano contenti del proprio stato materiale. Adesso, è l’opposto

...

La pubblica istruzione era sino al 1859 gratuita; cattedre

letterarie e scientifiche in tutte le città principali di ogni

provincia. Adesso, veruna cattedra scientifica …

Nobili e plebei, ricchi e poveri, qui tutti aspirano … ad una

prossima restaurazione borbonica”

.

7. Il buon conte Jorioz intendeva in realtà difendere la causa

“piemontese”, ma pensava di poterla difendere riconoscendo la verità

ed esortando il suo governo a cambiare atteggiamento verso il Sud.

Se non che: “Non poteva, la mal consigliata difesa, riuscire ad

un’accusa più sarcastica e acerba contro il nuovo ordine di cose in

Italia. Ciò fu agevolmente inteso dai liberali e dal loro Governo.

Onde il libro del sig. Jorioz, in cambio di accattar lode, venne

fieramente censurato dai giornali del partito e dai Deputati in

pubblico Parlamento, e il Jorioz, invece di promozione, come egli

forse s’imprometteva, fu quasi destituito coll’esser posto, come

dicono, alla seconda classe. Novello esempio del come i Governi

liberaleschi amano d’essere illuminati sulle calamità dei popoli, e

comportano la libertà di discussione, quand’ essa per la caparbietà

invincibile del vero torna a manifestazione delle loro vergogne” (P.

Matteo Liberatore, ivi).

Il duca di Maddaloni

8. Il 20 novembre 1861 il deputato di Casoria al nuovo parlamento

italiano, Francesco Proto, duca di Maddaloni (1815-1892),

presentò una “Mozione di inchiesta per le province napoletane” in

cui accusava apertamente il governo piemontese di avere invaso e

depredato il Napoletano e la Sicilia:

“Intere famiglie véggonsi accattar l'elemosina; diminuito, anzi

annullato il commercio; serrati i privati opifìci …

E frattanto tutto si fa venir dal Piemonte, persino le cassette

della posta, la carta per i Dicasteri e per le pubbliche

amministrazioni.

Non vi ha faccenda nella quale un onest’uomo possa buscarsi alcun

ducato che non si chiami un piemontese a disbrigarla.

A mercanti di Piemonte si danno le forniture più lucrose.

Burocrati di Piemonte occupano quasi tutti i pubblici uffizi, gente

spesso ben più corrotta degli antichi burocrati napoletani, e di una

ignoranza e di una ottusità di mente, che non tenèasi possibile

dalla gente del mezzodì.

Anche a fabbricar le ferrovie si mandano operai piemontesi, i quali

oltraggiosamente si pagano il doppio che i napoletani.

A facchini della dogana, a carcerieri, a birri, vengono uomini di

Piemonte; e donne piemontesi si prendono a nutrici dell’ospizio dei

trovatelli, quasi neppure il sangue di questo popolo più fosse bello

e salutevole.

Questa è invasione non unione, non annessione!

Questo è voler

sfruttare la nostra terra come terra di conquista.

Il governo di Piemonte vuol trattare le provincie meridionali come

il Cortez ed il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico … come gli

inglesi nel regno del Bengala”.

|

Francesco Proto, duca di Maddaloni (1815-1892) |

9. La presidenza della Camera invitò il deputato a ritirare la sua

mozione e, al suo rifiuto, ne vietò la discussione in Aula e non ne

autorizzò la pubblicazione negli Atti parlamentari. Il duca, il

giorno successivo, per protesta, rassegnò le dimissioni (erano

davvero altri tempi …).

Il bilancio di Fortunato e di Salvemini

10. Alcuni decenni più tardi, del resto, erano proprio i meridionali

unitaristi che traevano i più amari bilanci.

Così, il lucano Giustino Fortunato (1848 – 1932), in una famosa

lettera a Pasquale Villari (n. 89 del 2 settembre 1899), scriveva:

“L’unità d’Italia è stata e sarà, ne ho

fede invitta, la nostra redenzione morale (!?).

Ma

è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, nel

1860, in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e

profittevole. L’unità ci ha perduti.

E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente

all’opinione di tutti, che lo Stato italiano profonde i suoi

benefici finanziari nelle province settentrionali in misura ben

maggiore che nelle meridionali”.

11. Gli fece eco Gaetano Salvemini (1900):

“Se dall’unità d’Italia il Mezzogiorno è stato rovinato, Napoli è

stata addirittura assassinata … è caduta in una crisi che ha tolto

il pane a migliaia e migliaia di persone”.

L’economia “fino all’osso”: di chi?

12. Allora, però, subito dopo

l’unificazione, per i “galantuomini”, il problema più grave era

quello del debito pubblico del nuovo Stato.

Napoli aveva chiuso il suo

ultimo bilancio, prima della unificazione, con un avanzo di

circa 9 milioni (in lire).

Il Regno subalpino, al momento

della unificazione, aveva invece un dis-avanzo di più di 90

milioni (in lire) e la Toscana un dis-avanzo di più di 14

milioni (in lire).

L’ammontare degli interessi

sul debito pubblico, prima della unificazione, era

spaventosamente più alto nel Regno sabàudo (13,93 lire pro càpite)

che in qualsiasi altro Stato della penisola: nel Regno delle due

Sicilie era solo di 3,58 lire pro càpite

.

13. Il nuovo Regno d’Italia

nacque dunque gravato da un debito che aveva ereditato

esclusivamente dal Regno sabaudo e dalla Toscana; ed al primo

bilancio finanziario, nel 1862, aveva entrate (450 milioni in lire)

che erano meno della metà delle uscite!

14. Per far fronte a questa

situazione, gli economisti liberali (celebre, e meno peggio fra

tutti, il “risparmiatore di calamai”, ministro Quintino Sella)

pensarono di essere “rigorosi” facendo pagare a tutti i nuovi

“italiani” i debiti che avevano contratto solo quelli del

Nord, e per di più facendo pagare ai poveri i debiti di un

Regno governato esclusivamente dai ricchi.

Ricorsero, cioè, ad una forte

imposizione fiscale (che andò a gravare, naturalmente, soprattutto

sulle grandi masse più povere); nonché ad un rigoroso controllo su

tutte le spese dello Stato (“economia fino all’osso”) che però non

valeva quando si trattava di regalare soldi pubblici alla

“consorteria cavourrista” che era al potere (vedi appresso).

15. In conseguenza, si arrivò

(nel 1868) persino alla famigerata “tassa sul macinato”, che venne

giustamente definita “l’imposta progressiva sulla miseria” perché

colpiva in pratica il consumo del pane, proprio mentre i contadini

perdevano anche i loro diritti di “usi civici” sulle terre

demaniali, comprate a prezzi stracciati dai ricchi proprietari

terrieri.

La tassa veniva

calcolata per mezzo di un contatore applicato alle màcine dei mulini

e procurava allo Stato un introito sicuro di un centinaio di milioni

l’anno. Al momento della sua applicazione, vi furono ovunque

proteste e rivolte, che vennero represse con ben 250 morti!

16. Si procedette, inoltre,

come nel Decennio francese, alla (s)vendita di terre demaniali,

ed alla espropriazione e (s)vendita dei beni ecclesiastici,

incamerati attraverso la soppressione degli Ordini religiosi.

La soppressione cominciò subito dopo il 1860, e divenne

generalizzata con la Legge nazionale del 7 luglio 1866. A Napoli, in

particolare, il cardinale arcivescovo Sisto Riario-Sforza

(1846-1877) fu costretto all’esilio, dal 1860 al 1866.

Nel 1875, venne finalmente

conseguita la agognata “parità di bilancio”: durò poco, ma il

rapporto della Destra liberale con la società, nel conseguimento di

questo obiettivo, si era ormai ampiamente logorato. L’anno dopo,

andò al governo, con Agostino Depretis, la così detta Sinistra.

“La così detta Destra

(“liberale” o “storica”) era più una cricca di burocrati,

generali e proprietari terrieri che un partito politico”

[7]. La così detta Sinistra fu migliore?

La sintetica opinione di Antonio Gramsci

17. “Lo Stato borghese italiano si è formato per la spinta di

nuclei capitalistici dell'Italia settentrionale che valevano

unificare il sistema dei rapporti di proprietà e di scambio del

mercato nazionale, suddiviso in una molteplicità di staterelli

regionali e provinciali.

Fino all'avvento della Sinistra (liberale) al potere

(quindi, negli anni della Destra liberale), lo Stato italiano ha

dato il suffragio solo alla classe proprietaria, è stato una

dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l'Italia

meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi

i contadini poveri, che scrittori salariati tentarono d’infamare col

marchio di «briganti».

Lo sviluppo dell'industria rafforzò lo Stato unitario: la

Sinistra (liberale) andò al potere, allargò il suffragio,

introdusse un pizzico di «democrazia». La dittatura industriale

non fu però meno feroce della dittatura della media borghesia e

dei proprietari terrieri che si erano saziati coi beni

ecclesiastici: lo Stato si pose al servizio dell'industria e

nel 1898 soffocò i movimenti nei quali la classe operaia per la

prima volta si sollevò contemporaneamente ai contadini poveri di

Sicilia e di Sardegna”

.

Il Risorgimento: di chi?

18. In definitiva, che cosa era

veramente accaduto in quel 1860 e negli anni immediatamente

successivi?

Semplicemente, aveva ragione il

duca di Maddaloni: il Regno meridionale era stato conquistato

militarmente dal Regno sabàudo ed era diventato una colonia

di esso, né più né meno di quei paesi extra-europei che erano

stati conquistati militarmente ed erano diventati colonie

dell’Olanda, della Spagna, del Portogallo, della Francia,

dell’Inghilterra …

19. “L’unità d’Italia

non era avvenuta su una base di uguaglianza ma come egemonia

del Nord sul Mezzogiorno … il Nord, concretamente, era una

piovra che si arricchiva a spese del Sud ed il suo

incremento economico-industriale era in rapporto diretto con

l’impoverimento dell’economia e dell’agricoltura meridionale”

.

“La egemonia del Nord

sarebbe stata normale e storicamente benefica se

l’industrialismo avesse avuto la capacità di ampliare con un

certo ritmo i suoi quadri, per incorporare sempre nuove zone

economiche assimilate …

Si sarebbe avuta, allora, una

rivoluzione economica di carattere nazionale anche se il suo

motore fosse stato temporaneamente e funzionalmente regionale.

Tutte le forze economiche sarebbero state stimolate e, al

contrasto, sarebbe succeduta una superiore unità. Ma invece non

fu così.

L’egemonia si presentò come

permanente; il contrasto si presentò come una condizione

storica necessaria, per un tempo indeterminato e quindi

apparentemente perpetua, per l’esistenza di una industria

settentrionale”

.

20. Non è vero, infatti, che,

al momento dell’unificazione, il Nord fosse prevalentemente

“industriale” (e genericamente “più progredito”) ed il Sud, invece,

prevalentemente “agricolo” (e genericamente “più arretrato”).

I dati numerici sono chiari e

precisi:

-

censimento ufficiale del 1861: nell’Italia meridionale, gli addetti

alle attività industriali sono il 51% del totale degli occupati

nell’industria in Italia;

-

censimento ufficiale del 1951: nell’Italia meridionale, gli addetti

alle attività industriali sono il 12,8% del totale degli occupati

nell’industria in Italia.

In 90 anni di “unità nazionale”

(1861-1951), si è

quindi attuato un vero e proprio processo, complementare e costante,

di de-industrializzazione del Sud e industrializzazione

del Nord.

Sempre dai dati ufficiali si

rileva che l’incidenza del reddito del Sud, su quello

complessivo dell’Italia, è del 40% nel 1861; scende al 22% nel 1901.

Quindi: sia in termini di struttura industriale sia in

termini di reddito pro-càpite,

il Nord, come dice

Gramsci, “concretamente, era una piovra che si arricchiva

a spese del Sud”.

21. Il “meccanismo” è ben noto

agli storici, è del tutto generale, e si può dire che si presenti,

in forme analoghe, in tutte le epoche (“cambia il maestro,

cambiano i suonatori dell’orchestra, ma la musica è sempre la

stessa”).

La forma specifica

dell’epoca moderna ha la sua data ufficiale di nascita nel

1492, con l’inizio della colonizzazione delle Americhe da parte

degli Europei: la conquista e lo sfruttamento economico di paesi

“altri” consentono alla borghesia dei paesi conquistatori e

colonizzatori di realizzare quella “accumulazione primitiva” di

capitale che fa da “innesco” al modello capitalistico di società.

La borghesia meridionale

22. In tutte le colonie, è però

necessaria anche una borghesia locale che fa da tramite con

la metropoli: si allea servilmente con i conquistatori e ne ottiene,

in cambio, una posizione privilegiata.

23. In questo senso, mutati i

tempi ma non i costumi, nell’Italia meridionale accadde nell’Ottocento

qualcosa di analogo a quanto era accaduto nel Duecento.

Nel Duecento, una parte

decisiva dell’aristocrazia feudale meridionale abbandonò e

tradì Manfredi e Corradino di Svevia, e passò armi e bagagli dalla

parte degli invasori Angioini, con l’intento di conservare ed anzi

di accrescere, nel nuovo “regime”, il suo potere ed i suoi

privilegi.

Nell’Ottocento, una parte

decisiva della borghesia meridionale (e degli antichi nobili,

opportunisticamente riciclatisi come “liberali”) abbandonò e tradì

Ferdinando II e Franceschiello di Borbone, e passò armi e

bagagli dalla parte degli invasori Sabàudi, con l’intento di

conservare ed anzi di accrescere, nel nuovo “regime”, il suo potere

ed i suoi privilegi.

24. Di questa borghesia

meridionale abbiamo già parlato (vedi i nn°1-6 e 255-263 del Cap.

10.II).

Erano i “nuovi proprietari

terrieri nelle provincie”: i Mastro Don Gesualdo e i Mazzarò, di

Giovanni Verga; i don Calogero Sedàra, di Tomasi di Lampedusa. Erano

i gradi medio-alti delle forze armate e della burocrazia statale.

Era il vasto ceto medio dei professionisti: notai, giuristi,

avvocati, medici, farmacisti, professori universitari,

proto-giornalisti …

Ruotavano intorno alla corte,

ai tribunali, alla règia amministrazione, ai palazzi dei nobili di

cui ambivano le terre, i titoli, i privilegi sociali e le fortune

economiche …

“Al Sud questa classe è stata,

ed è, un’autentica maledizione, un morbo sociale … un male

relativo, prima dell’unità; un male assoluto dopo, allorché passa al

servizio della Tosco-Padania, che la insignisce del potere

politico e della gestione della spesa pubblica …” (Zitara,

pag.16).

25. In altri termini: la

borghesia meridionale, che non aveva avuto nel 1799 né aveva nel

1860, le capacità e la forza di fare da sé la sua rivoluzione

e di prendere il potere come era accaduto in altri paesi europei,

raggiunse tuttavia il suo scopo con l’aiuto dell’esercito e della

diplomazia sabàudi

, accettando in cambio di sub-ordinarsi alla

borghesia del Nord.

Oggi come allora

26. “E’ questo un punto-chiave, che ha consentito la

realizzazione e consente la perpetuazione della

dipendenza allora realizzata.

Si è poco ragionato, fin ad ora, sulla costituzione di fatto,

di tipo neo-feudale, che la conquista ha assegnato al territorio,

sequestrandolo, ancor prima che nella capacità di esprimere

produzione, nella capacità di elaborare proprie forme di

potere.

Tale costituzione di fatto si articola in un sistema

politico che ingloba, in posizione dipendente, le classi

dirigenti meridionali, a cui è rimessa la gestione delle risorse

pubbliche e l’amministrazione dei rapporti civili, cioè

praticamente tutte le risorse della vita di un Meridione di

cui è stata sterilizzata la capacità produttiva.

Con la costruzione di un tale sistema, la conquista entra nei gangli

delle relazioni quotidiane della vita sociale, de-potenzia le

resistenze, annebbia le volontà e le menti”

.

Il contesto economico internazionale

27. Ben chiaro è anche il

contesto economico internazionale nel quale questo processo avvenne.

Già il 27 ottobre 1860 (solo il giorno prima, 26 ottobre, vi era

stato il famoso “incontro a Teano” fra Garibaldi e Vittorio Emanuele

II) il Ministro degli esteri britannico, Russel, inviò un dispaccio

ufficiale all’Ambasciatore inglese a Torino, sir James Hudson, che

diceva:

“Il

governo di Sua Maestà non vede motivi sufficienti per partecipare

alla severa censura che l’Austria, la Francia, la Prussia e la

Russia hanno inflitto all’operato del re di Sardegna … piuttosto

preferisce volgere lo sguardo alla lusinghiera prospettiva di un

popolo che costruisce l’edificio della sua indipendenza”.

28. In effetti: “A metà ottocento, la rivoluzione commerciale aveva

già trasformato il mondo nel consumatore universale delle merci

inglesi ed il nazionalismo di Ferdinando II di Borbone dava fastidio

a chi (gli inglesi) intendeva spadroneggiare sugli zolfi

siciliani e sulle rotte mediterranee. Cosicché, la diplomazia

britannica offrì il Sud in dono al sussiegoso conte di Cavour ed al

libero saccheggio sabàudo” (Zitara, pag. XV della Premessa).

Uno stato “liberale”: con chi?

29. Abbiamo già detto (vedi nn°414-426

del Cap. 10.II; e sopra, n°20), che la prima rivoluzione

industriale, sia pure in ritardo rispetto all’Inghilterra e ad

altre nazioni europee, era arrivata anche nella nostra penisola,

intorno alla metà dell’Ottocento e, stando ai dati numerici, era

arrivata al Sud più che al Nord.

Dopo l’unificazione, e grazie

ad essa, lo Stato liberale borghese, che in teoria era

neutrale e non interveniva nel “libero gioco della competizione di

mercato”, in pratica intervenne molto attivamente

nell’economia.

Ed intervenne, precisamente,

per smantellare l’industria meridionale e favorire quella

incipiente del Nord, consentendo così a quest’ultima di

realizzare la sua “accumulazione primitiva” e di poter partecipare a

pieno titolo, sia pure come “ultima della classe” europea, alla

seconda rivoluzione industriale del capitalismo internazionale,

sul finire dell’Ottocento e l’iniziare del Novecento.

Lo Stato unitario italiano,

cioè, non intervenne solamente per eliminare le barriere doganali

fra le varie parti della penisola e creare così le condizioni di un

“libero mercato” interno, come era previsto dalla dottrina economica

liberale, ma fu il “braccio operativo” direttamente utilizzato dalla

borghesia del Nord per accrescere le proprie fortune.

Il programma economico del

Risorgimento

30. Al Nord, intorno al 1860,

vi erano solo piccoli nuclei di borghesia industriale, che

non avevano ancora realizzato “l’accumulazione primitiva di

capitale” necessaria per innescare uno sviluppo industriale su larga

scala.

La maggior parte della

borghesia sabàuda (come lo stesso Cavour, del resto) era una

borghesia agraria: erano proprietari terrieri interessati

anzitutto ad ampliare l’area di smercio dei loro prodotti agricoli.

A questo, però, si opponevano

le barriere doganali che separavano fra di loro i vari stati in cui

era divisa la penisola, nonché la carenza di una rete di trasporti

moderni (le ferrovie).

Inoltre, vaste aree di terreni

agricoli erano demaniali, ed aree ancor più vaste appartenevano alla

Chiesa, ed i nuovi proprietari terrieri borghesi ambivano ad

impadronirsi di queste terre per “renderle produttive” ovvero

utilizzarle secondo il criterio del “massimo profitto” (per loro).

31. A costoro, nei suoi

“Scritti economici” e nei suoi discorsi al parlamento sabàudo prima

dell’unità, il Cavour esponeva, in solida prosa liberista, il

“programma economico” del Risorgimento italiano:

-

il libero commercio favorirà le nostre esportazioni agricole in

tutta la penisola;

-

una organica rete ferroviaria favorirà gli scambi fra le sue varie

parti;

-

l’espropriazione delle terre ecclesiastiche, già utilmente

sperimentata nel periodo “francese”, potrà diventare ancor più

ampia;

-

potremo fare anche noi la nostra rivoluzione industriale “come

l’Inghilterra”.

32. Con questi “concretissimi”

argomenti, il Cavour convinse quella borghesia sabàuda, che si era

arricchita ed aveva comprato titoli nobiliari sotto il dominio

francese, che in famiglia parlava francese, che mandava i suoi figli

a studiare nelle Università francesi e svizzere … a diventare

“patriotticamente” italiana, anzi addirittura porta-bandiera

dell’unità d’Italia.

Naturalmente, purché ciò

avvenisse … sotto lo Statuto “albertino” … Italia e Vittorio

Emanuele … avanti, Savoia!

Tanto per cominciare …

33.

Coerentemente, quando siffatta classe sociale raggiunse il potere

nell’Italia “una e indipendente”, gli strumenti iniziali (e non

solo) della sua politica di sfruttamento coloniale ai danni

del Sud furono: un prelievo fiscale esoso fino al limite della

sopportabilità; il drenaggio dei capitali verso il Nord e la

strozzatura del credito al Sud; gli investimenti pubblici

preferenziali per il Nord e la diminuzione delle commesse alle

imprese del Sud.

“Prima di morire, nel giugno

del 1861, appena 3 mesi dopo la proclamazione del Regno d’Italia,

Cavour fece in tempo: a chiudere l’industria di Stato

duo-siciliana; a mettere sul lastrico gli imprenditori privati

(fra cui gli stranieri richiamati nel Regno dal protezionismo

borbonico); a stendere al tappeto il Banco delle due Sicilie;

a liquidare il porto di Napoli spostando la dogana con la

Francia a Genova …” (Zitara, pag. 281).

E dopo Cavour …

34. Dopo di lui, il “programma

economico” da lui delineato proseguì implacabile, ad opera della

“consorteria cavourrista” che con lui era arrivata al potere.

I fatti e le cifre sono

ampiamente illustrati e documentati in numerose pubblicazioni e non

è quindi necessario riportarle in questa sede.

Basterà qui riferire l’espressivo bilancio di tutto il periodo

liberale, tratto nel 1923 non da un nostalgico dei Borboni ma da

colui per il quale “l’unità d’Italia è

stata e sarà, ne ho fede invitta, la redenzione morale delle genti

del Sud”, e cioè Giustino Fortunato (lettera n. 58 del 14

giugno 1923, diretta a Salvemini):

“Non disdico il mio unitarismo. Ho modificato soltanto il mio

giudizio sugli industriali del nord. Sono dei porci più porci dei

maggiori porci nostri. E la mia visione pessimistica è completa”.

Facciamo i nomi …

35. Poiché però agli allievi

delle scuole italiane, fin da piccoli, vengono indicate, circonfuse

di gloria, le figure aureolate degli “eroi del Risorgimento” (i vari

Cavour, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini, etc.) e poiché le

città meridionali sono state riempite di strade e piazze ad essi

dedicate, non sarà qui inutile “fare i nomi” almeno di alcuni dei

veri (anti) eroi del cosiddetto Risorgimento ovvero dei

primi artefici dell’asservimento e del saccheggio del Sud a

vantaggio di una piccola minoranza di predoni e saccheggiatori in

guanti bianchi.

36. Accortamente celati-si, in

vita, sotto la retorica delle fanfare dei bersaglieri che avanzano

sventolando il tricolore e suonando l’Inno del povero Goffredo

Mameli, questi personaggi si meritano invece una ben più larga

in-famia presso i posteri.

Ci premuriamo pertanto qui di

“fare i nomi” di alcuni esponenti di quella “consorteria

cavourrista” e sono i nomi di Carlo Bombrini, Pietro Bastogi e

Domenico Balduino.

La banca di Carlo Bombrini (e dello

Stato)

37. Il Banco delle due Sicilie,

fin da quando ricevette la sua classica forma dal ministro Luigi de’

Medici nel 1815, era una banca pubblica: lo Stato ne era

l’unico ed esclusivo proprietario.

Il Banco coniava la moneta (il

ducato napoletano), raccoglieva i risparmi dei privati cittadini (ai

quali rilasciava una accorsata “fede di credito”) e, con entrambi,

concedeva prestiti a privati e faceva investimenti pubblici in

economia.

38. Per contro, “la Banca

Nazionale del Regno di Sardegna fu una azienda privata sin

dalla nascita e tale rimase … fino alla fine dei suoi giorni nel

1894”: il banchiere massone genovese Carlo Bombrini

(1804-1882) ne era direttore e, cospicuamente, proprietario.

Cavour ne aveva voluto fare

anche la banca centrale del Regno sabàudo: come dire, due in

una, in cui gli interessi privati, a partire da quelli di Bombrini e

suoi, si intrecciavano con quelli pubblici.

La rapida ascesa dell’Ansaldo

di Genova, di cui Bombrini era con-proprietario, favorita dallo

Stato italiano a scàpito di Pietrarsa, costituisce solo uno degli

esempi più durevoli di questo intreccio.

|

Carlo Bombrini (1804-1882) |

39. Comunque, “nel giugno 1859,

la Banca Nazionale sabàuda era sull’orlo del fallimento. Due anni

dopo, grazie all’unificazione italiana, aveva centinaia di

milioni-oro in cassa. Su come abbia fatto, non ci sono altre

spiegazioni che: il bottino del vincitore. Sul saccheggio, non

esistono dubbi” (cfr Zitara, cap.12).

Pietro Bastogi: chi era costui?

40. Il ministro delle finanze

dell’ultimo governo Cavour, e dunque il primo dell’Italia unita, fu

invece il banchiere massone livornese Pietro Bastogi

(1808-1899).

Personalmente, non aveva altri

meriti “patriottici” se non quello di essere stato, in gioventù,

assai cautamente mazziniano: gestiva, con discrezione, la cassa del

partito.

Ma “il padronato toscano,

che egli rappresentava, oltre a rivendicare il merito di aver

trascinato con sé nelle braccia dei Savoia l’Italia centrale, era

alquanto ricco e riscuoteva la fiducia dei banchieri massoni del

Regno Unito: cosa che aveva avuto notevole peso nel momento in

cui Cavour era stato costretto a battere cassa. A vittoria ottenuta,

avendo portato molto, i toscani pretesero di entrare nella stanza

dei bottoni” (cfr Zitara, pagg. 282-283).

|

Pietro Bastogi (1808-1899) |

41. Fu Pietro Bastogi, ben più

delle pallide figure politiche che si succedettero come primi

ministri dopo Cavour, il “fiero leader dei profittatori di

regime” (Zitara).

In particolare, fu lui, amico

personale nonché socio in affari di Cavour, a confezionare “le 3

polpette avvelenate” fatte ingurgitare fin dalla culla alla neonata

Italia e cioè: la unificazione del debito pubblico degli ex Stati;

il sistema fiscale nazionale; la costituzione della cosiddetta

Società Italiana per le Strade Ferrate “Meridionali”.

Domenico Balduino e le terre ecclesiastiche

42. Dal canto suo, il banchiere

Domenico Balduino (1824-1885), divenuto grazie a Cavour l’animatore

della Società di Credito Mobiliare con sede a Torino, “emulò

sfacciatamente e superò in ingordigia Pietro Bastogi. Se questi,

infatti, scroccò denaro pubblico ma almeno stese i binari della

ferrovia promessa, Balduino rubò soltanto. Stranamente, fu uno dei

pochi illustri malfattori dell’epoca che il re non fece conte” (Zitara,

pag. 308).

43. Si è già detto sopra che,

subito dopo l’unificazione, si procedette, come nel Decennio

francese, alla vendita sotto costo (per realizzare subito nuove

entrate) delle terre demaniali e delle terre

ecclesiastiche confiscate attraverso la soppressione degli

Ordini religiosi.

“Questa gigantesca operazione,

avviata nel 1862, raggiunse nel 1868 il suo punto culminante, era

compiuta circa per metà nel 1870, e continuò con notevole intensità

fino al 1880.

Essa riguardò: 750.000 ettari

di beni dell’asse ecclesiastico; 190.000 ettari di beni

ecclesiastici siciliani; 30.000 ettari di beni demaniali. In tutto,

perciò, 1.240.000 ettari, di cui la maggior parte erano i 940.000 di

terre ecclesiastiche.

Dalla (s)vendita, lo Stato

incassò circa 1 miliardo di lire, somma certamente assai

inferiore al valore reale dei beni”

.

44. Le terre, naturalmente,

furono acquistate da chi le poteva pagare cioè da quelli che erano

già latifondisti: le condizioni di vita dei contadini, che erano più

miti sulle terre ecclesiastiche, peggiorarono drasticamente sotto i

nuovi padroni borghesi ed in più essi perdettero gli “usi civici”

sulle terre demaniali.

“Al centro di questa nobile e

patriottica vicenda sta Domenico Balduino” (Zitara, pag. 307).

45. Lasciamo al volenteroso lettore interessato il còmpito di

approfondire le “nobili gesta” dei tre sopra lodati, con tutto il

necessario corredo scientifico di analisi e di documentazione,

studiando la fondamentale opera citata di Nicola Zitara (vedi sopra,

nota 3).

|

Nicola Zitara (1927-2010), grande storico ed

economista meridionale |

La repressione a Pietrarsa (giovedì 6 agosto 1863)

46. Per il lettore, invece, non specialista di economia e finanza,

sarà forse più esplicativa la semplice lettura del seguente articolo

di giornale, riguardante un emblematico episodio accaduto proprio

non lontano da Barra, a Pietrarsa nel 1863.

47. “Il Popolo d’Italia” del 7 agosto di quell’anno scrive:

“Un tal Jacopo Bozza, uomo di dubbia fama, ex impiegato del

Borbone, già proprietario e direttore del giornale “La Patria”,

vendutosi anima e corpo all’attuale governo, aveva avuto in

compenso da questo governo moralizzatore la concessione di

Pietrarsa.

Costui, divenuto direttore di questo ricco opificio, che è il più

bello e il più grande d’Italia, avea per lurido spirito

d’avarizia accresciuto agli operai un’ora di lavoro al giorno, cioè

11 ore da 10 che erano prima; ad altri licenziamento, pur se nel

contratto d’appalto c’era l’obbligo di conservare tutti ...

Gli operai così detti battimazza, che avevan prima 32

grana di paga al giorno, eran stati ridotti a 30 grana; e

questi, dopo aver invano reclamato su tale torto, ieri annunziarono

al Bozza che essi erano decisi piuttosto ad andar via anziché

tollerare la ingiustizia, e perciò gli domandarono il certificato di

ben servito.

Pare che il Bozza non solo abbia negato il certificato, ma abbia

risposto con un certo Ordine del giorno ingiurioso a’ poveri

operai.

Allora ci fu che uno di questi suonò una campana dell'opificio,

verso le 3 p. m., ed a tale segnale tutti gli operai, in numero di

600 e più, lasciarono di lavorare ammutinandosi, e raccoltisi

insieme gridarono “Abbasso Bozza” ed altre simili parole di sdegno.

Il Bozza, impaurito a tale scoppio, si dié alla fuga; fuggendo

precipitosamente, cadde tre volte di seguito per terra; indi si recò

personalmente, o mandò un suo fido, com’altri dice, a chiamare

i bersaglieri che erano di

guarnigione in Portici,

perché accorressero a ristabilire l’ordine in Pietrarsa, non

sappiamo in che modo narrando l’avvenimento al comandante.

E così accorse un maggiore con una compagnia di bersaglieri. Nel

frattempo un capitano piemontese, addetto a dirigere i lavori

dell’opificio, uomo onesto e amato dagli operai, mantenne questi

in quiete, aspettando che arrivasse qualche autorità di Pubblica

Sicurezza o la Guardia Nazionale per esporre le loro ragioni.

Ma ecco che invece giunsero i bersaglieri con le baionette in canna:

gli operai stessi, che erano tutti inermi, aprirono il cancello, ed

i soldati con impeto inqualificabile si slanciarono su di essi

sparando i fucili e tirando colpi di baionetta alla cieca,

trattandoli da

briganti

e non da cittadini italiani, qual erano quegli infelici!

Il capitano che dirigeva i lavori, e del quale abbiamo accennato più

sopra, si fece innanzi con kepì in mano, e gridando a nome

del Re fece cessare l'ira della soldatesca …

Cinque operai

rimasero morti

sul terreno, per quanto si asserisce: altri che gettaronsi a mare,

cercando di salvarsi a nuoto, ebbero delle fucilate nell’acqua, e

due restarono cadaveri.

I feriti sono in tutto circa venti:

sette feriti gravemente

furono trasportati all'Ospedale de’ Pellegrini, altri andarono nelle

proprie case.”

Ferdinando II di Borbone a Pietrarsa

48. in questo articolo, notiamo anzitutto che, nel 1863, quindi

subito dopo l’unità d’Italia, è per tutti ovvio ed evidente (tanto

che l’autore dello scritto lo dà per scontato) che lo stabilimento

industriale di Pietrarsa è non soltanto “un ricco opifìcio” ma “il

più bello e il più grande d’Italia”.

In effetti, esso era stato voluto da Ferdinando II di Borbone (mezzo

secolo prima della Breda e della Fiat) ed era stato costruito con

fondi pubblici (= Banco delle due Sicilie) e con il lavoro di operai

e tecnici qualificati meridionali.

“Spesso i vecchi operai di Pietrarsa ricordavano l’aitante figura

del Re che percorreva le corsie da lavoro con un fare bonario,

compiacendosi chiamarli per nome per sentire i loro bisogni e

prendere consiglio su questo e quello”

.

Luigi Corsi

49. A dirigerlo, fin da quando era ancora una piccola officina nel

1837, fu chiamato il tenente d’artiglieria Luigi Corsi, che ne fu il

geniale direttore tecnico ed organizzativo fino al 1860, quando,

raggiunto il grado di colonnello, “intese condividere la sorte del

suo profugo Re (Francesco II di Borbone), ritirandosi a vita

privata”.

Gli stessi operai, in quella circostanza, vollero unanimi a lui

rivolgere un commosso messaggio:

“Perché si ricordassero la solerzia, l’onestà e la rara intelligenza

che rifulsero nel colonnello Luigi Corsi nella direzione

dell’opificio di Pietrarsa dal 1840 al 1860 … è stato necessario

sottolineare i punti salienti della sua attività al riguardo … fu

sotto la sua direzione che, per ben 20 anni, 800 artefici ebbero

lavoro e pane … noi umili lavoratori gli mandiamo reverente un

saluto e, a testimonianza dell’opera sua, indichiamo qui sotto i

lavori di maggior pregio compiuti nell’opificio dal 1840 al 1860 …”

.

50. Il nome di Luigi Corsi è anche ricordato nel piedistallo della

colossale statua in ghisa (4,50 metri di altezza) che gli stessi

operai vollero dedicare a Ferdinando II di Borbone l’11 gennaio

1853, giorno di compleanno del Sovrano.

Dopo la conquista sabàuda

51. Al momento della conquista sabàuda, nel 1860, a Pietrarsa

lavoravano 850 operai, più 200 “operai straordinari” e 75

artiglieri.

52. Il nuovo governo italiano diede incarico all’ing. Sebastiano

Grandis, Ispettore delle Ferrovie, di preparare una relazione sullo

stato di quelle officine ed egli, il 15 luglio 1861, presentò una

relazione in cui evidenziava tutti e soltanto gli aspetti

negativi dell’attività dell’opificio, magnificando quindi, per

contrasto, tutti e soltanto i vantaggi e le prospettive di

sviluppo della Ansaldo di Genova: della quale, guarda caso, erano

comproprietari il Bombrini ed altri esponenti della “cricca

cavourrista” allora al potere (vedi sopra).

L’ing. Grandis concludeva la sua relazione proponendo, per Pietrarsa,

la vendita a un industriale privato o, in alternativa, addirittura

la demolizione completa.

53. Il 10 gennaio 1863, presso il Ministero delle Finanze, fu

stipulata la convenzione che affittava lo stabilimento napoletano,

per 20 anni e per un canone di 46.000 lire annue, al sig. Jacopo

Bozza, subordinandola peraltro ad una successiva approvazione

parlamentare.

Jacopo Bozza: il capitalismo

“all’italiana”

54. Chi era codesto Jacopo Bozza? Notizie di lui, seppur non

completamente esaustive, abbiamo in: Angelo Nesti – “Jacopo Bozza:

imprenditore siderurgico nell’Italia post-unitaria”, Rivista

Quadrimestrale di Ricerche storiche, Università di Siena, N°3, anno

XL, settembre-dicembre 2010.

55. Nato a Milano il 22 aprile 1824, nel 1849 era ufficiale di

Marina (asburgica) di stanza a Venezia, laddove qualche anno dopo

aprì una fabbrica di fiammiferi, che dovette però fallire assai

presto, visto che nel 1856 lo troviamo già a Napoli impegnato nel

settore della “telegrafia elettrica”.

56. Nel Regno meridionale fece le sue fortune, ottenendo dal governo

borbonico l’appalto per la costruzione della rete telegrafica in

Calabria, in Sicilia, nel tratto Napoli-Ischia, etc. fino a

diventare addirittura “Ispettore generale del servizio e delle linee

telegrafiche delle due Sicilie”, con l’incarico di trattare con il

Governo Turco Ottomano il progetto di una linea telegrafica

sottomarina che doveva collegare la Turchia con la Sicilia.

Ben presto però sul suo conto si levarono dubbi e sospetti, sia di

scarsa competenza tecnica sia di lucrare più del dovuto sugli

appalti pubblici ricevuti.

57. Rimosso pertanto dal suo incarico, cominciò a manifestare, in

modo peraltro assai accorto, inusitati sentimenti di italico

patriottismo e, dopo il 1860, cercò subito di accreditarsi presso i

nuovi arrivati “fratelli d’Italia”, pubblicando anche una sua

auto-difesa apologetica, intitolata: “Cenni storici sulla telegrafia

elettrica nelle Due Sicilie dalla sua istituzione (1812) fino

a’ nostri giorni (1860)”, presso Giuseppe Dura, Strada

Toledo, Napoli, 1861.

Però, nonostante la sua esplicita richiesta, anche Garibaldi, nel

suo periodo di reggenza napoletana, lo escluse da qualsiasi incarico

o appalto nell’amministrazione telegrafica: vuoi che non si fidasse

di lui, vuoi che avesse altri esponenti del suo partito da

sistemare, vuoi l’una e l’altra cosa insieme.

58. Il nostro decise allora di cambiare nuovamente il suo campo di

attività: dopo i fiammiferi e dopo i telegrafi, di dedicò

all’industria pesante, presentandosi come imprenditore

metalmeccanico e siderurgico.

Di fatto, come abbiamo visto, riuscì ad ottenere dai governi della

Destra liberale la concessione di Pietrarsa; è però da notare che,

evidentemente, nemmeno la “consorteria cavourrista” si fidava

troppo di lui, perché la concessione venne data solo in forma di

affitto e comunque “subordinata ad una successiva approvazione

parlamentare”.

59. Invece, prima che questa definitiva approvazione giungesse,

accaddero i luttuosi eventi che guastarono la festa a questo

personaggio, giustamente dipinto nell’articolo come “di dubbia fama

… ex impiegato del Borbone, già proprietario e direttore del

giornale La Patria che … vendutosi anima e corpo all’attuale

governo”, ne aveva avuto “in compenso … la concessione di

Pietrarsa”.

60. A scanso di equivoci, per dirigere il personale era stato

chiamato un capitano piemontese di artiglieria, di nome

Ferrero (vedi quanto diceva il duca di Maddaloni).

E subito il Bozza, non contento di aver ricevuto la fabbrica quasi

in regalo … aveva attuato le misure tipiche del capitalismo

selvaggio (“lurido spirito di avarizia”): licenziamento di

operai (nonostante gli impegni in contrario, ne aveva licenziati

circa 250, oltre ad eliminare i circa 200 operai “straordinari”);

diminuzione del salario (da 32 a 30 grana al giorno) e

contemporaneamente aumento dell’orario di lavoro (erano 10

ore al giorno, le portò a 11).

61. Da notare qui, di passaggio, che anche per quanto riguarda

l’orario di lavoro nell’industria, il Regno borbonico meridionale

era evidentemente all’avanguardia: infatti, la giornata lavorativa

di 10 ore esisteva, a quel tempo, solo in Inghilterra dove era stata

introdotta per legge nel 1847.

Comunque, alle più che giustificate proteste degli operai, il Bozza

rispose … chiamando la forza pubblica ovvero l’esercito

d’occupazione piemontese che, “per ristabilire l’ordine in Pietrarsa”,

senza tanti complimenti sparò sugli operai inermi.

La “giustizia proletaria”

62. Qualcuno però decise, quella volta, di non attendere i risultati

della “Commissione parlamentare d’inchiesta” che, allora come oggi,

venne prontamente attivata e, allora come oggi, concluse i suoi

lavori dopo vari anni, senza individuare alcun colpevole per i morti

di Pietrarsa.

E così, solo qualche giorno dopo, i giornali riportavano la seguente

notizia: “Domenica 9 agosto 1863 … Il sig. Jacopo Bozza, transitando

in vettura nei pressi del Rione Mercato di Napoli, veniva da uno

sconosciuto colpito con una pistolettata ad un braccio”.

63. Non possiamo sapere chi siano stati gli attentatori né se

volessero veramente uccidere il nostro o solamente intimidirlo.

Sappiamo soltanto che egli, il 30 settembre 1863, indirizzò una

missiva a “Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze” nella quale fra

l’altro diceva:

“In seguito ai dispiacevoli avvenimenti di Pietrarsa ed al tentato

assassinio sulla mia persona, e considerando inoltre … che in

coscienza io non potrei aumentare il canone di affitto stabilito …

io rinunzio al mio contratto del 10 gennaio 1863”.

Jacopo Bozza dopo i fatti di

Pietrarsa

64. Sembra quindi che il Bozza, in seguito alla pistolettata

ricevuta, avesse capito che a Napoli non c’era più aria buona per

lui, e così decise di dare una nuova svolta alla sua avventurosa

esistenza, trasferendosi … a Piombino (Livorno).

Perché proprio a Piombino? In realtà, egli era uomo di molte

risorse, e il suo stoico “io rinunzio” non era proprio una rinuncia:

infatti, il 9 ottobre 1863, egli cedette (= a pagamento) il

suo contratto di affitto ad una nuova società, denominata Società

Nazionale d’Industrie Meccaniche, della quale inoltre lui rimaneva

comunque socio per una quota di 400 azioni.

Con tale provvista, dunque, oltre a quanto aveva guadagnato come

“capitalista telegrafico”, lasciò Napoli ed arrivò a Piombino che,

grazie alla sua vicinanza alle miniere di ferro dell’isola d’Elba,

era la “terra promessa” della siderurgia della nuova Italia.

65. Così, nel 1864, lo troviamo associato con l’inglese Joseph

Novello, con Alessandro Gigli ed Auguste Ponsard, nel richiedere al

Comune di Piombino un permesso per la costruzione di uno

stabilimento siderurgico.

“Sappiamo inoltre che nel settembre del 1864 partirono da Piombino

due bastimenti con destinazione Napoli allo scopo di imbarcare le

macchine necessarie agli impianti che si volevano inaugurare

nell’ottobre del 1864. Si trattava di una spedizione che avrebbe

oltrepassato il peso di 300 tonnellate, e non è difficile associare

questa operazione alle conoscenze che Bozza aveva maturato a Napoli,

quando era affittuario dello stabilimento di Pietrarsa, e ai

contatti che aveva mantenuto. È assai probabile che l’attrezzatura

necessaria per lo stabilimento di Piombino provenisse infatti dalla

Società Nazionale d’Industrie Meccaniche, di cui Bozza deteneva 400

azioni, anonima condotta da Gregorio Macry, della Macry & Henry, che

aveva rilevato proprio dal Bozza l’affitto di Pietrarsa. Di sicuro

provenivano da Pietrarsa le macchine soffianti

e due laminatoi acquistati usati”

.

66. Di lì a poco, però, i rapporti fra i soci si guastarono e

qualche mese più tardi si giunse alla creazione di due distinte

società: la Novello-Ponsard-Gigli, registrata formalmente il 27

maggio 1865, e la società individuale “La Perseveranza” di proprietà

del solo Bozza.

“La Perseveranza” fu, a quanto pare, l’ultima delle sue imprese: la

cedette però ad altri prima di morire. Il suo successore, Guido

Dainelli, fece apporre una lapide commemorativa, con la data 28

ottobre 1888, sulla casa “che gli fu per 10 anni dimora” a Piombino,

ma la casa venne demolita poco dopo la Seconda guerra mondiale e la

lapide scomparve con essa.

Considerazioni finali su Jacopo Bozza … ed altri

67. Jacopo Bozza sembra quindi essere il tipico capitalista “di

prima generazione della prima rivoluzione industriale”,

tutto intento alla “accumulazione primitiva” di capitale (vedi

sopra, nn°21-29-33).

Il suo stesso biografo, che pure tende ad essere piuttosto benevolo

nei suoi confronti, non può fare a meno di annotare: “aveva spiccata

sensibilità per gli affari … ma un suo modo specifico di cercare il

profitto industriale … conosceva la realtà italiana e il suo mercato

… aveva sempre avuto a che fare con la domanda statale, con le

commesse, e quindi conosceva assai bene le dinamiche e il sottobosco

della politica, come muoversi, su chi agire, quali leve innescare

per ottenere favori e lavori …”

68. Il semplice confronto tra la figura del borbonico Luigi Corsi

(vedi sopra, nn°49-50) e quella dell’italiano Jacopo Bozza mostra

chiaramente la differenza non solo fra due persone ma fra due

diverse “concezioni del mondo”: differenza culturale e morale, oggi

e sempre attuale.

69. Luigi Corsi era un solerte, onesto ed intelligente funzionario

pubblico, che lavorava al servizio del suo Paese e del suo Re,

contentandosi del suo stipendio e traendo la sua gloria dal fatto

che “sotto la sua direzione circa 800 lavoratori ebbero lavoro e

pane” e dai “lavori di maggior pregio compiuti nell’opificio” da lui

guidato.

70. Jacopo Bozza, invece, era ovviamente un capitalista privato che,

come tutti i capitalisti privati, usava la sua intelligenza per

ottenere per se stesso il massimo profitto individuale.

Inoltre, specificamente, il suo fine era solo quello di

accumulare quanto più denaro possibile, non importa facendo che cosa

e con quale utilità per gli altri, ed il mezzo per

raggiungere questo fine non era la britannica onesta competizione

fra talentuosi imprenditori in un libero mercato, ma l’abilità

nell’ottenere appalti pubblici (= i soldi di tutti i cittadini)

corrompendo politici e funzionari.

71. In definitiva, la logica è questa: “arricchire se stessi a spese

della comunità”, operando nel dispregio di qualunque senso di

responsabilità sociale.

Era solo la logica di Jacopo Bozza? Sembrerebbe di no. Certamente è

la logica che ha guidato le azioni di una parte significativa dei

capitalisti italiani sia nella prima sia nella seconda

rivoluzione industriale ed il risultato è stato l’italico

“capitalismo accattone”. Ma tuttavia non disperiamo: nuovi

“orizzonti di gloria”, e non solo in Italia, si aprono sul finire

del Novecento con l’avvento della terza rivoluzione

tecnologica ...

Il “brigantaggio” post-unitario

nell’Italia meridionale (1860-1870)

72. Abbiamo visto come i bersaglieri piemontesi-italiani furono

piuttosto sbrigativi nel “ristabilire l’ordine a Pietrarsa” (vedi

sopra, n°47 e n°61).

Del resto, nella contemporanea repressione del “brigantaggio”, i

soldati piemontesi si erano abituati a fare questo ed altro: “si

autorizza a decapitare i briganti, per comodità di trasporto”

(dall’Ufficio Storico dell’Archivio dello Stato Maggiore

dell’Esercito Italiano).

73. Nell’ex-Regno borbonico,

infatti, le misure impopolari prese dai nuovi governanti sommate

alla delusione delle speranze che aveva suscitato il Garibaldi (che

si era dimostrato solo un “utile idiota” nelle mani di Cavour e di

Vittorio Emanuele II), provocarono una eccezionale ripresa del

tradizionale “brigantaggio”, il quale venne configurandosi, nel

decennio 1860-1870, come un vasto fenomeno popolare di rivolta

sociale anti-borghese e di resistenza all’invasore sabaudo.

Ben sintetizzò la situazione,

all’epoca, “Civiltà cattolica”, la rivista dei Gesuiti, che nel suo

primo numero dell’anno

1861 (Anno XII, vol. IX, serie IV) scriveva: “Nelle

province, non che scemare, va crescendo il fuoco

dell’insurrezione contro i novelli padroni del Regno, nei quali

i popoli si sono ostinati di non voler riconoscere altri diritti che

quelli che rampollano da còmpera per tradimento e da

conquista per forza”.

Ma il popolo in disperata

rivolta, in quegli anni, non trovò come nel 1799 un Card. Fabrizio

Ruffo che sapesse unirlo ed organizzarlo né d’altronde riuscì (ma

avrebbe potuto?) ad esprimere dal suo stesso grembo dei veri e

propri “dirigenti organici” del suo movimento: persone, cioè, che

avessero una autonoma e cosciente visione politica e non fossero

semplici agenti infiltrati dai Borbone o dallo Stato pontificio.

74. D’altra parte, la risposta

del governo liberale piemontese alle esigenze e sofferenze delle

masse contadine fu solo una insipiente e brutale repressione armata.

Già durante la spedizione dei

Mille, Garibaldi aveva inviato il suo luogotenente Nino Bixio a

reprimere ferocemente, in alcuni paesi siciliani (Bronte, etc.), le

rivolte di contadini che avevano preso “troppo” sul serio le

promesse di Garibaldi medesimo ed avevano iniziato addirittura ad

occupare le terre dei latifondisti: vedi, a titolo illustrativo, la

novella intitolata “Libertà” di Giovanni Verga.

Dopo l’annessione, fu

l’esercito piemontese ad ereditare tale nobile missione, procedendo

a massacri indiscriminati della popolazione di interi paesi (noti i

casi di Pontelandolfo e di Casalduni, ma ve ne furono certamente

altri).

75. Secondo le stesse cifre

ufficiali, fornite in quegli anni dai capi militari “italiani”, solo

nel periodo 1861-65 furono uccisi dall’esercito piemontese (in

guerra o fucilati) più di 7.000 briganti ovvero, come osserva lo

storico inglese Denis Mack Smith, … più morti che in tutte le

“guerre di indipendenza” messe assieme. Inoltre, più di 5.000

persone vennero arrestate e condannate a lunghissima carcerazione.

76. Ma queste sono le cifre

“ufficiali” dei vincitori; quelle reali sono, con ovvia probabilità,

ben maggiori.

Lo storico borbonico casertano

Giacinto de’ Sivo (Maddaloni, 1814 – Roma, 1867), scrivendo mentre i

fatti erano ancora in corso, parla di 47.700 carcerati e 15.665

fucilati.

Lo storico leccese Roberto

Martucci, professore di Storia delle Istituzioni politiche e di

Storia costituzionale presso l’Università del Salento, scrivendo nel

1999, calcola: “Il fenomeno del brigantaggio investì circa 1.400

centri abitati; e vide più di 100.000 soldati, l’equivalente di 10

divisioni in campagna militare, contrapporsi ad almeno 40 bande a

cavallo (le bande in totale, secondo la documentazione ufficiale,

erano 388, composte da 10 fino ad alcune centinaia di persone: al

minimo, circa 50.000 uomini in armi).

I soldati avevano l’ordine di

sparare a vista e, come abbiamo già detto, quando si trattava di

fucilare contadini e di bruciare catapecchie non si tiravano

indietro.

Otteniamo una cifra minima di

20.075 ed una massima di 73.875 fucilati ed uccisi in vario modo …

mentre le carceri arrivarono a contenere dai 30 ai 40 mila detenuti

politici”

.

|

Giacinto de Sivo (1814-1867) |

77. Ma quale che sia l’entità

esatta delle cifre, che è ovviamente difficile determinare con

precisione … rimane in ogni caso vero, come scrive Gramsci (vedi

sopra, n°17) che lo Stato “liberale” e “unitario” italiano “è stato

una dittatura feroce, che ha messo a ferro e fuoco l’Italia

meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i

contadini poveri, che scrittori salariati tentarono di infamare col

marchio di briganti”.

“Briganti noi,

combattenti in casa nostra, difendendo i tetti paterni; e

galantuomini voi, venuti qui a depredar l’altrui? Il padrone di

casa è brigante, e non voi piuttosto, venuti a saccheggiare la

casa?” (Giacinto de’ Sivo).

Carlo Antonio Gastaldi: un operaio di

Biella fra i briganti del Sud

78. In questi avvenimenti, vi furono molti ex garibaldini ed anche

regolari piemontesi che disertarono e si unirono ai briganti.

Tra i disertori, è da ricordare come esempio quello dell’operaio

biellese Carlo Antonio Gastaldi, decorato con medaglia d’argento al

valor militare nella battaglia di Palestro del 1859.

Inviato nelle Puglie a combattere i briganti, divenne

addirittura luogotenente del Sergente Romano ovvero Pasquale

Domenico Romano (1833-1863) di Gioia del Colle (Bari), un ex

sergente dell’esercito borbonico che era a capo di una banda di

oltre 200 uomini in quella regione.

79. Gustavo Buratti, grande studioso delle minoranze linguistiche

esistenti in Italia, ha scritto la storia del Gastaldi in dialetto

piemontese con traduzione italiana a fronte.

In appendice al libro, sono anche elencati, con brevi cenni

biografici, 169 uomini della banda del Sergente Romano, quasi tutti

morti in battaglia: sono più dei famosi 120 “martiri” della

Repubblica napoletana elencati da Vincenzo Cuoco ma i loro nomi non

sono stati inscritti su alcuna lapide.

Fra di loro, anche un altro piemontese, Antonio Pascone, ed ex

garibaldini come Cosimo d’Oria di Alberobello e Giuseppe Valente

(detto “Nenna-nenna”) che prima di essere capitano nella banda

Romano era stato sottufficiale con Garibaldi.

“Il Piemonte non sono solo i Savoia, sono anche e soprattutto i

Gastaldi, i contadini delle Langhe, del Cuneense, delle sue

campagne. Sono i Nuto Revelli, i Gustavo Buratti. E’ con loro, e

tramite loro, che è possibile un incontro fra Nord e Sud”

.

La guerra delle fotografie

80. Questa vera e propria “guerra civile” fu combattuta, per la

prima volta, anche con la neo-nata fotografia.

E’ noto che il governo sabàudo commissionò e fece divulgare il

foto-montaggio di una prostituta ignuda con il volto della moglie di

Francesco II, per screditare la figura della “eroina di Gaeta”, la

regina Maria Sofia. E di simili foto-montaggi propagandistici se ne

fecero parecchi e di vario tipo.

81. L’esercito sabàudo viaggiava con fotografi e giornalisti al

seguito, incaricati di “raccontare” i fatti secondo la versione

ufficiale dei comandi militari; e i soldati, dopo un’azione militare

ben riuscita, esibivano in foto i corpi degli uccisi, spesso

facendosi fotografare accanto alle loro vittime, come si faceva per

i “trofei di caccia”.

In tal modo, i “briganti” erano letteralmente “visti” e

“raccontati”, sui giornali che si leggevano nei salotti borghesi

“italiani”, come crudeli e selvaggi assassini, ladri e stupratori

senza possibilità di redenzione, e di loro non si poteva avere

alcuna pietà, andavano (“purtroppo”?) abbattuti come cani rabbiosi.

Così, a titolo di esempio, per il signor avvocato e professore

Antonio Vismara da Vergiate (Varese), disceso nel napoletano con gli

invasori,

i briganti sono “un’onda di melma composta di tutte le sozzure

mondane … che rubano, che assassinano, che seviziano, che stuprano,

che insultano all’umanità, alla morale, alla religione, alla

civiltà, alla patria … si ritengono per difensori dell’altare e del

trono e non sono altro che i giannizzeri del delitto più abbietto …

gente che si dissetava col sangue umano, si cibava di carne umana,

gente peggiore della tigre che non divora la sua specie! Gente più

schifosa dello scarafaggio, orrida più del rusco, più vile dell’alga

abbietta …”

|

Un bersagliere sabaudo esibisce il cadavere del

brigante Nicola Napolitano |

82. La corte borbonica in esilio a Roma, con mezzi economici molto

inferiori, riusciva talvolta a produrre foto che cercavano di

restituire ai “briganti” non solo la loro dignità semplicemente

umana ma anche quella di un popolo che combatte fieramente in nome

della sua identità storico-culturale, del suo Re, della sua Patria,

della sua Fede.

|

Michelina Di Cesare (1841-1868) |

Restituire la verità

83. Personaggi come il pugliese

Pasquale Domenico Romano (1833-1863) detto “il sergente Romano”, la

brigantessa di Montelungo Michelina

Di Cesare (1841-1868) moglie di Francesco Guerra, il vesuviano

Antonio Cozzolino (1824-1870) detto “Pilone”, e tanti altri … erano

già allora leggendari presso il popolo meridionale.

La propaganda sabàuda dell’epoca e la trasmissione ideologica

fàttane dagli storici liberali hanno infangato queste figure,

presentandole come volgari banditi, ladri e assassini sanguinari e

crudeli.

Già da un po’ di tempo, però, la attenta e documentata ricostruzione

storica delle loro biografie sta restituendo la verità: non erano

comuni delinquenti, erano patrioti combattenti, spesso ex

soldati dell’esercito regolare borbonico che continuavano la lotta,

in collegamento politico con i comitati borbonici clandestini, per

restituire l’indipendenza al loro Paese occupato; ed erano

l’avanguardia armata del popolo contadino che si ribellava

all’imposizione, da parte della borghesia, dei nuovi rapporti di

proprietà nelle campagne

.

|

Michelina Di Cesare |

84. Certamente, come sempre capita in questi casi, furono commesse

violenze e crudeltà, furti e saccheggi, e vi furono delinquenti

comuni, approfittatori, opportunisti e traditori: ma da ambedue

le parti, non da una parte sola.

Se, in sede

storica, si vuole considerare Antonio Cozzolino, Michelina Di Cesare

o il sergente Romano come comuni assassini, allora almeno a

pari titolo si dovrà considerare i pluri-decorati generali

“italiani” Enrico Cialdini (1811-1892) o Giuseppe Govone (1825-1872)

come criminali di guerra.

Come scrisse il

Duca di Maddaloni nella sua “Mozione di inchiesta” (vedi sopra,

n°8):

“Gli uomini di Stato del

Piemonte, e i partigiani loro, hanno corrotto nel Regno di Napoli

quanto vi rimaneva di morale. Hanno spoglio il popolo delle sue

leggi, del suo pane, del suo onore ... e lasciato cadere in

discredito la giustizia ...

Hanno dato l'unità al paese, è

vero, ma lo hanno reso servo, misero, cortigiano, vile. Contro

questo stato di cose il paese ha reagito.

Ma terribile ed inumana è stata

la reazione di chi voleva far credere di avervi portato la libertà

... Pensavano di poter vincere con il terrorismo l'insurrezione, ma

con il terrorismo si crebbe l'insurrezione, e la guerra civile

spinge ad incrudelire e ad abbandonarsi a saccheggi e ad opere di

vendetta.

Si promise il perdono ai

ribelli, agli sbandati, ai renitenti. Chi si presentò fu fucilato

senza processo. I più feroci briganti non furono certo da meno di

Pinelli e di Cialdini”.

Lasciamo al

volenteroso lettore di approfondire lo studio delle gesta dei

generali sabaudi durante la “repressione del brigantaggio”. Ci

limitiamo qui a citare solo due casi esemplari.

|

Enrico Cialdini (1811-1892) |

Alcuni numeri esemplari del criminale Cialdini

85. Ecco il già pluri-decorato, e poi Senatore del Regno, generale

Enrico Cialdini, il macellaio di Gaeta, il massacratore di Casalduni

e Pontelandolfo … Dal 1861 plenipotenziario a Napoli del re Vittorio

Emanuele II di Savoia, in un rapporto al suo governo, riferiva lui

stesso queste cifre sulla sua opera, solo per i primi mesi e

solo nel Napoletano: 8.968 fucilati, tra i quali 64 preti e

22 frati; 10.604 feriti; 7.112 prigionieri; 918 case bruciate; 6

paesi interamente arsi; 2.905 famiglie perquisite; 12 chiese

saccheggiate; 13.629 deportati; 1.428 comuni posti in stato

d'assedio … ed era solo l’inizio!

|

Giuseppe Govone (1825-1872) |

Alcuni numeri esemplari del criminale Govone

86. Ed ecco l’altrettanto glorioso generale Giuseppe Govone, che

morì suicida nel 1872 forse per il rimorso delle nefandezze compiute

… Anche lui dal 1862 plenipotenziario del re Vittorio Emanuele II di

Savoia, ma per la Sicilia.

Dopo un lunghissimo periodo di occultamento, dagli Archivi Storici

dell’Esercito emergono a suo carico (ed a carico del gen. Pietro

Quintino, ex garibaldino poi decorato, esecutore materiale) fatti

come questo:

Castellammare del Golfo (Trapani), 3 gennaio 1862.

Fucilati dopo sommario interrogatorio, per presunta complicità coi

briganti:

Mariana Crociata,

cieca, analfabeta, 30 anni, figlia di Antonino e di Antonia Messina,

sposata con Giuseppe Provenzano;

Marco Randisi,

bracciante agricolo, storpio, analfabeta, 45 anni, figlio di

Francesco e di Vincenza Messina, sposato con Antonia Lombardo;

Benedetto Palermo, sacerdote, 46

anni, figlio di Leonardo e di Maria Pilara … rimase agonizzante per

più di un’ora, fino a quando un bersagliere, forse mosso a pietà,

non lo infilzò alla gola con la sua baionetta;

Angela Catalano, contadina, zoppa,

analfabeta, 50 anni, vedova di Giuseppe Di Bona;

Angela Calamia, disabile,

analfabeta, 70 anni, figlia di Pietro e di Margherita Gallo, sposata

con Pietro Colomba;

Antonino Corona, disabile, 70 anni,

fu Bartolomeo, sposato con Paola Coci

.

Ed infine:

Romano

Angela, filia Petri et Joanna Pollina consortis, etatis suae anno 9

circa, hodie hora 15 circa in Castriadmare, animam Deo reddidit

absque sacramentis in villa sic dicta della Falconera, quia

interfecta fuit a militibus Regis Italiae. Ejus corpus sepultum est

in Campo Sancto novo.

Romano Angela, figlia di Pietro e della consorte Giovanna Pollina,

all’età sua di anni 9 circa, alle ore 15 circa di oggi in

Castellammare, rese l’anima a Dio senza i sacramenti, nella villa

cosiddetta della Falconera, poiché fu uccisa dai soldati del Re

d’Italia. Il suo corpo è sepolto nel Campo Santo nuovo

(dal Liber defunctorum del giorno 3 gennaio 1862, Chiesa

Madre di Castellammare del Golfo).

87. Questo

fecero i milites regis Italiae contro il popolo del Regno

delle due Sicilie!

|

Michelina Di Cesare fotografata dopo la sua uccisione |

I prigionieri di guerra meridionali

88. L’ Esercito Nazionale delle Due Sicilie, all’inizio del 1860,

contava circa 95.000 uomini.

“Tra tanti scandali di generali che tradivano, le defezioni delle

soldatesche furono tanto rare che potrebbero dirsi nulle … Tra i

quattro e cinquecento, che costituivano l’armamento di ciascuna di

varie navi da guerra rubate al Re (Francesco II di Borbone),

non uno solo si trovò che consentisse a rimanersi coi predatori …

Tra le parecchie migliaia di prigionieri, tramutati

nell'Italia superiore, benché tentati colla fame, col freddo in

clima per essi rigidissimo, e con ogni genere di privazioni, appena

i tre o quattro sopra cento si piegarono ad arrolarsi nelle

milizie di un altro Re, e quasi tutti, all'invito, non fecero altra

risposta che questa molto laconica: - Il nostro Re sta a Gaeta”

.

“Se i 40 o 50 mila soldati napoletani ricusano l’alto onore

della coccarda tricolore, come si farà a mettercela per forza? … Per

vincere la resistenza dei prigionieri di guerra, già trasportati in

Piemonte e in Lombardia, si ebbe ricorso ad uno spediente crudele e

disumano, che fa fremere. Quei meschinelli, appena coperti da cenci

di tela, e rifiniti di fame perché tenuti a mezza razione con

cattivo pane e acqua e una sozza broda, furono fatti scortare nelle

gelide casematte di Fenestrelle e d’altri luoghi posti nei

più aspri luoghi delle Alpi. Uomini nati e cresciuti in clima sì

caldo e dolce, come quello delle Due Sicilie, èccoli gittati, peggio

che non si fa coi negri schiavi, a spasimar di fame e di stento fra

le ghiacciaie! E ciò, perché fedeli al loro giuramento militare ed

al legittimo Re! Simili infamie gridano vendetta da Dio, e tosto o

tardi l’otterranno”

.

“Le vittime dovettero essere migliaia, anche se non vennero

registrate da nessuna parte. Morti senza onore, senza tombe, senza

lapidi e ricordo. Morti di nessuno. Terroni”

.

89. “In Italia esiste proprio la tratta dei Napoletani. Si arrestano

da parte di Cialdini soldati napoletani in gran quantità, si stipano

ne’ bastimenti peggio che non si farebbe degli animali, e poi si

mandano in Genova.

Trovandomi testé in quella città ho dovuto assistere ad uno di que’

spettacoli che lacerano l'anima. Ho visto giungere bastimenti

carichi di quegli infelici, laceri, affamati, piangenti; e sbarcati

furono distesi sulla pubblica strada come cosa da mercato.

Spettacolo doloroso che si rinnova ogni giorno in via

Assarotti dove è un deposito di questi sventurati.

90. Alcune centinaia ne furono mandati e chiusi nelle carceri di

Fenestrelle, qui cospirarono e se non si riusciva in tempo a

sventare la congiura, essi ímpadronivansi del forte di

Fenestrelle, e poi unendosi con altri napoletani incorporati

nell'esercito, piombavano su Torino.

Un 8.000 di questi antichi soldati Napoletani furono

concentrati nel campo di San Maurizio, ma il governo li

considera come nemici, e dice l’Opinione che a tutela della

sicurezza pubblica sia dei dintorni, sia del campo, furono inviati a

S. Maurizio due battaglioni di fanteria.

Ma si sa che, inoltre, vi stanno a Guardia qualche batteria di

cannoni, alcuni squadroni di cavalleria, e più battaglioni di

bersaglieri, tanto ne hanno paura! E costoro, così guardati e

malmenati, pensate con che valore vorranno poi combattere pel

Piemonte! Eccovi in che modo si fa l’Italia!”

La prima guerra del nuovo Stato

91. La prima guerra combattuta

dal nuovo Stato italiano fu, dunque, quella contro i contadini

del Sud; si confermava così, in modo aperto e violento, la

natura spiccatamente classista (borghese) di quel nuovo Stato.

Per i contadini, invece, si

trattò solamente di un’altra tappa della loro millenaria epopea di

sconfitte.

92. Vicino alla verità, anche

se non del tutto, è andato forse lo scrittore torinese, di

origini ebraiche, Carlo Levi (1902-1975). Con intuito artistico

unito alla acutezza di analisi, egli definisce il “grande

brigantaggio” del 1860-70 come “la quarta guerra nazionale” dei

contadini meridionali.

I contadini del Sud, scrive

Levi (nel 1945!), costituiscono da secoli una nazione a sé, erede

della civiltà degli antichissimi “itàlici”; questa nazione è stata

sempre sottomessa, dai vari dominatori venuti dall’esterno, ma mai

completamente assimilata né distrutta; come la terra con i suoi

ritmi immutabili, così i contadini sono rimasti sempre eguali a se

stessi.

“Il loro cuore è mite e l’animo

paziente. Secoli di rassegnazione pesano sulle loro schiene, e il

senso della vanità delle cose, e della potenza del destino. Ma

quando, dopo infinite sopportazioni, si tocca il fondo del loro

essere e si muove un senso elementare di giustizia e di difesa,

allora la loro rivolta è senza limiti e non può conoscere

misura. E’ una rivolta disumana, che parte dalla morte e non

conosce che la morte, dove la ferocia nasce dalla disperazione”

.

Le quattro “guerre nazionali” dei

contadini del Sud

93. Solo queste rivolte

sono le loro vere “guerre nazionali”.

La prima

fu quella contro Enea, ovvero contro la teocrazia militare di stampo

greco ed asiatico che questi rappresenta, e l’Eneide di

Virgilio ne è il poema mitologico.

La seconda

fu quella contro i Romani, quando il grande impero cominciava a

formarsi attraverso la sottomissione delle antiche genti italiche.

La terza

fu quella a fianco degli Svevi contro la conquista Angioina:

Federico II, per quanto anche lui straniero, fu il sovrano più amato

dai contadini, perché vìndice dei soprusi della aristocrazia feudale

e del potere mondano della Chiesa, ed essi parlano del giovane

Corradino di Svevia “come di un loro eroe nazionale e ne piangono la

morte” Carlo Levi - “Cristo si è fermato a Eboli” - Ed. Einaudi,

1945..

94. Infine, “quarta

guerra nazionale” dei contadini fu il brigantaggio post-unitario.

“Ma che cosa poteva fare una

povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico

degli hegeliani di Napoli? Il brigantaggio non è che un ascesso di

eroica follia e di feròcia disperata, un desiderio di morte e di

distruzione senza speranza di vittoria ...

I briganti tagliavano le

orecchie, il naso e la lingua dei signori, per farsi pagare i

riscatti; i soldati tagliavano la testa dei briganti che riuscivano

ad acciuffare e le attaccavano su dei pali, nei paesi, perché

servissero di esempio”

.

E quando le bande furono

disperse ed i briganti uccisi o imprigionati, alle masse contadine

non rimase che partire in silenzio sulle vie dell’emigrazione.

Antonio

Cozzolino, detto “Pilòne”, il brigante della zona vesuviana

95. Il più significativo

esponente del brigantaggio nella provincia di Napoli operò

prevalentemente proprio nella nostra zona, nelle campagne ad oriente

della città ed intorno al Vesuvio

.

Si chiamava Antonio Cozzolino,

era nato nell’ospedale civile di Torre Annunziata il 21 gennaio

1824, da Vincenzo e da Carolina Liguori, cresciuto a Boscotrecase

nei vicoli di Contrada Casa Vitelli, e soprannominato “Pilòne”

[29] perché quando nacque aveva il volto ricoperto da una

fitta lanugine che lo accompagnò poi per tutta la vita.

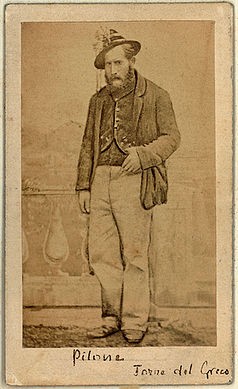

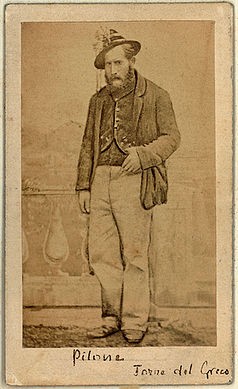

|

Antonio Cozzolino (1824-1870) |

Valoroso soldato dell’esercito borbonico