vai alla pagina precedente

Il degno Omero di quell’Iliade:

Alexandre Dumas (1802-1870)

304. “Che sperpero si facesse delle cose règie (dopo

l’entrata di Garibaldi in Napoli, il 7 settembre 1860)

si può intendere; ma va notato che a’ 14 settembre Don

Liborio menò a mano il romanzatore Alessandro Dumas

nella règia casina al Chiatamone; e una lettera del

Garibaldi gliela die' per un anno; acciò cotesto comico

repubblicano francese potesse in Napoli vivere da re.

305. Avea costui già fatto danari mescolandosi nelle

forniture d'arme; e molta moneta avea presa all'erario.

Ma

quasi le sue spampanate narranze garibaldesche non

fossero pagate abbastanza, a' 16 di quel mese andò

direttore del Museo; e quantunque negasse il giuramento

a Vittorio, pur venne insediato. Il primo suo atto fu

l'apertura della sala di statue oscene, che pel costume

si tenea chiusa.

306. Niente di manco i giornali, anche liberalissimi,

stomacarono: dicevano, quegli straniero, ignorante e

avido, non potere in quell'uffizio far altro che

rapinare cose di valore; e così strepitarono, ch'ei si

dimise il 28”.

Rimase però direttore onorario del Museo (=

percepiva lo stipendio senza fare alcunché) e continuò

“ad impiastrare un giornalaccio detto L’Indipendente,

pagato dal dittatore” … e pagato poi dai luogo-tenenti

sabàudi suoi successori, fino a che se ne ritornò, ben

rimpinguato, in Francia nel 1864.

307. Alessandro Dumas è proprio il famoso romanziere

francese, autore, fra le tante cose più o meno scritte

da lui (aveva infatti molti collaboratori), del ciclo

detto “dei 3 moschettieri” ovvero “I

tre moschettieri” (1844), “Vent’anni dopo” (1845) e “Il

visconte di Bragelonne” (1848); ed inoltre de “Il conte

di Montecristo” (1844), “La regina Margot” (1845) e

decine e decine di altri romanzi, che venivano

pubblicati a puntate sui giornali dell’epoca.

Il quale Dumas, dunque, giunto all’età di circa 55 anni,

dopo aver invano tentato di diventare editore,

pubblicando un suo giornale dal titolo “Il

moschettiere”, affranto

dalla delusione economica, intristito dalle conseguenti

noie giudiziarie, e perseguitato dai creditori, aveva

gran desiderio di distrarsi con nuove avventure.

Nel giugno 1858, una coppia di aristocratici russi, suoi

ammiratori, se lo portò (gratis) a San Pietroburgo e gli

fece girare da turista (sempre gratis) tutta la Russia,

fino a Tiblisi in Georgia, per dieci mesi.

308. Rientrato poi evidentemente entusiasta in Francia, volle

subito intraprendere niente di meno che “il grande

viaggio di Ulisse” ovvero ripercorrere tutte le tappe,

descritte nell’Odissea, dell’itinerario di ritorno del

mitico eroe fra le braccia della fedelissima consorte a

Itaca.

Avuta però notizia dello sbarco dei Mille a Marsala l’11 maggio

1860, modificò il suo itinerario e, invece che sulle

orme di Ulisse, si pose sulle orme di Garibaldi,

approdando a Palermo, su una goletta di sua proprietà

chiamata "Emma", per aggregarsi, a modo suo, all’epica

impresa.

.jpg) |

|

Alexandre Dumas (1802-1870) |

Il grande Alessandro a Palermo

309. Come questo accadde, è efficacemente narrato da un testimone

oculare, il garibaldino Giuseppe Bandi:

“Nel tornare a casa, mentre eravamo per scavalcare una

barricata, un bel pezzo d’uomo ci venne incontro, e da

lungi salutò in lingua francese il generale.

Quell’omaccione era tutto vestito di bianco ed aveva in

testa un gran cappello di paglia, adorno d’una penna

azzurra, d’una penna bianca e d’una rossa.

– Indovinate un po’ chi è colui? – mi chiese Garibaldi.

– Chi può essere? – risposi – Louis Blanc, Ledru Rollin?

– Oibò – soggiunse il generale, ridendo – è Alessandro

Dumas.

– Come? L’autore del Conte di Montecristo e dei

Tre Moschettieri?

– Proprio lui.

Le grand Alexandre

abbracciò Garibaldi con infinite dimostrazioni

d’affetto, ed entrò insieme a lui nel Palazzo Pretorio,

predicando e ridendo forte, non altrimenti che della sua

voce e della sua allegria volesse riempire il palazzo.

310. Fummo chiamati a colazione … Il grande

Alessandro mangiò come un poeta, e si mostrò tanto

voglioso di discorrere, che mai non volle prestar lo

staio a nessuno. Vero è che parlava come sapeva

scrivere, e io stetti a bocca aperta ad udirlo, anche

quando per la soverchia velocità del discorrere, non

capivo un’acca delle sue parole …

Quando comparve in tavola la zucca delle monache,

il grand’Alessandro fece tanto d’occhi, e se ne cacciò

in bocca una gran fetta; poi si die’ a cantarle il

magnificat, e tanto l’ebbe commendata, che il

generale la fece riporre in un cartoccio, e tutta gliela

offerse perché la portasse con sé.

Monsù Dumas tolse lietamente il cartoccio e lo consegnò

al suo ammiraglio, cioè alla femminuccia che

aveva seco; e poi disse a Garibaldi: – Voi mi avete

regalato una delizia, ma io saprò ben ricambiare il

dono.

E, bevendo un ultimo bicchiere di vino di Marsala, dette

la fausta novella d’aver recato, a bordo della piccola

sua nave che si chiamava Emma, tante e bellissime

armi, le quali eran tutte del dittatore, senz’altra

fatica che quella di mandarle a prendere.

311. Noto, a questo proposito, che il generale ci mandò

più tardi a pigliare le armi d’Alessandro Dumas, e noi

ci andammo con un grosso navicello; ma le armi che ci

dette il francese, non avrebbero empiuto un carrettino

di competenza d’un somaro.

Infatti, tutto quel gran tesoro consisteva in sette o

otto sciaboloni da cavalleria, e in dodici vecchie

carabine: roba degnissima del ferravecchio.

Ossequienti però al proverbio che a caval donàto non

si guarda in bocca, pigliammo le armi e le recammo

al generale, che rise assai, paragonando i doni

minuscoli del gran romanziere francese colla

magnificenza delle sue promesse”.

312. In realtà Garibaldi sapeva benissimo che il

contributo militare di Dumas all’impresa sarebbe

stato praticamente nullo, ma sapeva anche che assai

grande poteva essere, invece, il suo contributo

propagandistico; e quindi, come scrive giustamente

il de’ Sivo, “decise apposta di portarsi dietro

quel cicalòne, che voleva far l'Omero di quell’Iliade”,

rimanendo però prudentemente a bordo della sua navicella

ad osservare le battaglie a distanza di sicurezza. E

così …

Dumas inebriato a Milazzo

313.

“(Sempre in Sicilia, dopo la battaglia di Milazzo: 17-24

luglio 1860)

… ancor venne a visitare Garibaldi il romanziero Dumas,

cui die' il carico d'un giornale, L' Indipendente;

e inoltre, sotto titolo d'avere a comprare 1.500 fucili,

gli die' lettere per 100 mila franchi, da riscuotere a

Palermo.

Il

sindaco La Verdura non volle pagare; ma il Depretis

(deputato piemontese, inviato del Cavour, nominato

pro-dittatore da Garibaldi) ne fece pagar subito 60

mila (dalla cassa del Comune).

314. Allora il Dumas, inebriato di quei denari, sciorinò

cose magne: stampò 7.000 Napoletani vinti da 2.500

garibaldini; né so quante dozzine di duelli da epopea;

vi ficcò Svizzeri, Bavaresi, e altre baie.

Ma

il Garibaldi s'aveva a posta menato questo cicalone, che

tolse a far l'Omero di quell’Achille”.

Dumas nel golfo di Napoli

e Don Liborio

315. Poco dopo, “il romanzatore Dumas, corifeo della

rivoluzione, dandosi gran da fare, s'era impunemente

ancorato nel golfo, avanti la reggia, sur un battello

detto l'Emma, donde spargeva arme e

proclamazioni, e teneva le corrispondenze de' felloni

col Garibaldi.

316. Don Liborio Romano anch'esso, con mezzano un

Muratori, dicentesi presidente del general comitato

rivoluzionario, vi trescava; anzi, la notte del 23 andò

egli stesso sul battello, e col Dumas convenne:

s'affrettasse il Garibaldi; ed egli indurrebbe il re a

lasciar Napoli; in contrario, o si salverebbe sur un

legno inglese, o dichiarerebbe Francesco traditore della

costituzione e solleverebbe la guardia nazionale ed il

popolo.

Gli

promise, inoltre, che al primo tentativo di reazione del

re andrebbe al Garibaldi con due colleghi, per dichiarar

lui decaduto, e questo riconoscere dittatore.

Anche gli presentò una gentildonna che gli recherebbe

l'ambasciata; intanto domandasse per lui la protezione

del Par Kings ammiraglio inglese. Questa di fatto

ottenne; e alla dimane mandò al Dumas il suo ritratto,

con sotto così scritto: Ritratto d'un vile, se non vi

mantengo le promesse che vi feci ieri.

Tali lordure essi stessi hanno poi stampate, per vanto.

317. Il re, per verità, ebbe prove di quella visita

notturna; e consigliato dal generale duca di S. Vito,

stette per far arrestare il traditore Don Liborio; ma

questi, o ne avesse sentore o a maggiore inganno, gli si

presentò baldanzosamente a raccontare la sua gita sull’Emma,

dicendo lavorar col Dumas per far retrocedere il

Garibaldi. Non credo Francesco se ne persuadesse; ma

(purtroppo) il fe' restar libero, e ministro del suo

nemico”.

Dumas in Napoli

318. Entrato poi Garibaldi in Napoli, il Dumas ebbe

regale appartamento ed onori, e molti soldi (vedi sopra)

per raccontare a modo suo le trascorse vicende.

Ed

anche dopo che Garibaldi ebbe lasciato la dittatura,

giunto il

14 luglio 1861 il massacratore generale Cialdini come

quarto luogo-tenente

dopo il Farini, il Carignano e il Ponza … “al

Dumas, cui si dava casa al Chiatamone, crèbbesi il

sussidio a 16 mila franchi, per impiastrare storie

contro i Borboni; e giustamente, perché occorreva

proprio lui per sì sozzo mandato … Napoli pagava”.

319. A quel tempo, il Dumas aveva già scritto “Il

corrìcolo (= Il piccolo calesse)”, pubblicato nel

1843: era stato a Napoli per una quindicina di giorni

nel 1835, ed alcuni anni dopo, le impressioni e i rapidi

incontri avuti in quei giorni, congiunti alla sua

fertile fantasia, generarono un volumetto composto di

aneddoti e personaggi in gran parte inventati, e di

luoghi comuni su Napoli e i napoletani, di facile e

gradevole lettura ma di nessun valore quanto a

documentazione storica.

Nel periodo napoletano, scrisse un libro di “Memorie di

Garibaldi” (1860) ed un altro parallelo su “I

garibaldini” (1861) e subito dopo, sempre ben alloggiato

nella casina borbonica, elaborò una infamante quanto

infondata “Storia dei Borboni di Napoli” (1862).

Scrisse anche un, parimenti improbabile, excursus

su

“Cento anni di brigantaggio nelle province meridionali

d’Italia”, pubblicato nel 1863, e poi varie volte

ristampato; nonché alcuni sconclusionati appunti sulla

camorra.

320. Nel frattempo, nel 1862, si era ascritto alla

Loggia massonica napoletana denominata “Fede italica”,

fondata dal “Grande Oriente d’Italia” il 18 agosto 1861,

cioè subito dopo l’arrivo come luogo-tenente del

massacratore Cialdini, ed in seguito “demolita”

ufficialmente il 23 luglio 1877.

Dumas in patria sua

321. Ritornato infine in patria sua, continuò ad

infierire su personaggi storici della patria nostra,

scrivendo nel 1864-65 le “biografie romanzate” prima di

Emma Lyon (“Le confessioni di una favorita”) e poi di

Luisa Sanfelice (“La Sanfelice”): entrambe consigliabili

a chi voglia amabilmente pàscere la propria fantasia ma

assolutamente controindicate a chi ricerchi la verità

storica dei fatti.

Ultimamente (2002), le autorità liberali e massoniche

francesi hanno voluto collocare addirittura nel

Panthéon nazionale di Parigi la ingombrante salma di

questo loro menestrello, evidentemente riconoscenti a

colui che ha procurato ai francesi l’indiscutibile

privilegio di avere una doppia versione della

loro storia: una vera, e l’altra inventata, ma molto più

romantica …

Arriva il Savoia: il celebre incontro

presso Teano

322. La dittatura garibaldina durò 2 mesi, dal 7

settembre al 7 novembre 1860. Il 21 ottobre si fece il

plebiscito. Il 26 ottobre avvenne il celebre incontro

fra Garibaldi e Vittorio Emanuele II presso Teano.

323. “(I garibaldini) … si spinsero in labirinti

di viuzze tra Gerusalemme, Bellona e Vitulaccio,

saccheggiando la campagna, e pigliando prigionieri qua e

là qualche centinaio di soldati borbonici malati, e

parecchi degli stranieri, che a posta s' eran rimasti

indietro.

Presso Bellona, il Bixio cadde di cavallo in una

pozzanghera, e si ruppe una gamba, onde il portarono a

Napoli, ed ei si pose nel palazzo Angri.

324. Gli altri fermarono a Calvi; la sera accamparono a

Caianello … La notte, il Garibaldi si teneva vicino

(come infermiera …) la famosa inglese Jessie

White (1832-1906), moglie del garibaldino Alberto

Mario; e il Rustow ancor più vicino l'altra non men

famosa contessa della Torre (Maria Luisa Salasco,

moglie separata di Enrico Martini Giovio della Torre;

1830-1913); le quali due, quando al mattino furono

messe insieme in una carrozza, vennero a tali

scaramucce, che bisognò torne una, e porla col

cocchiere.

.JPG) |

|

Maria Luisa Salasco, moglie separata di

Enrico Martini Giovio della Torre (1830-1913) |

325. Questo mattino del 26 ottobre, Vittorio col

Cialdini e due divisioni veniva da Venafro su Caianello.

Il

Nizzardo, co' suoi avviato sur un sentiero che mena a

Vairano e Marzanello, avea mandato avanti il Missori con

cavalli; il quale tornò con Piemontesi, nunziando il re

poco discosto sulla via consolare.

Ei,

lasciata la gente, volse là, e incontrò prima il

Cialdini, poi Vittorio, cui disse: - Saluto il re

d'Italia. Rispose: - Grazie. Se arrossisse,

non so.

Si

fe' accompagnare da esso a Teano; ma con poco gradimento

dei suoi, che dietro le spalle sussurravano i

Garibaldini potersene andare; perciò, dopo mezzodì,

mandò a questi l'ordine di retrocedere a Calvi.

Il

dittatore vide a Teano, con mal piglio, alcuni suoi

vecchi con-settàri: il Fanti ministro di guerra; ed il

Farini, venuto a soppiantarlo. Si ritrasse a Calvi, il

re dormi a Teano”.

|

|

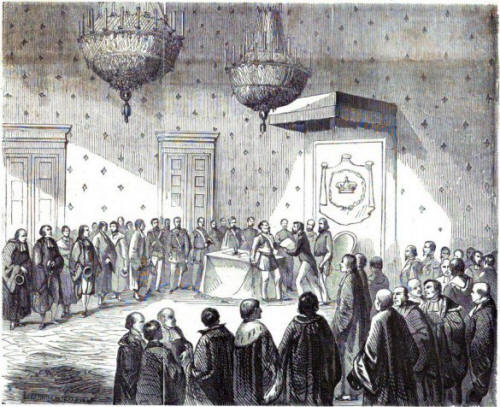

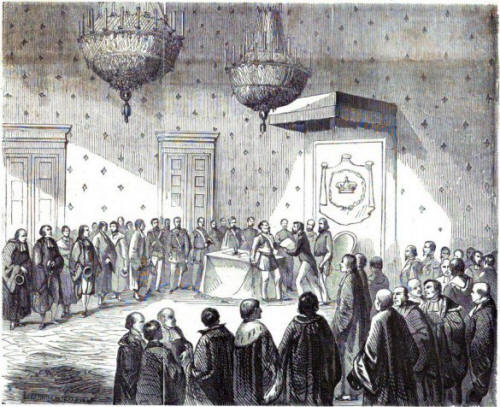

Il famoso incontro fra Garibaldi e

Vittorio Emanuele II il 26 ottobre 1860 |

Il Savoia entra in Napoli (7 novembre

1860)

326. Il 7 novembre, sotto una pioggia torrenziale, il re

giunse a Napoli.

“Acciò i Napolitani s'accorgessero che dovevano gioire,

i congiuratori già alto insediati, volean fargli

magnifica I'entrata; e i bruchi piombati sul municipio

si davano a spese magne.

Disegnarono dodici archi trionfali e piramidi, un

monumento a Napoleone III, quattro statue al Cavour e a

tre generali sardi, un certo tempio al Garibaldi

con una iscrizione ridicola, tutto carta, pali, tele e

funi, con pitture trasparenti, lumi e ghirlande.

Cominciarono venti giorni prima, ma lenti, mancando i

denari, o non bastevoli alla sete de' sovrastanti …

Rimediarono parecchi simulacri posticci, con vittorie

garibaldine e ritratti di Fanti, Cialdini, Turr, Medici,

Cosenz, e altri massoni. Quello di Garibaldi, già fatto

e posto, tolsero in fretta.

Avanti la reggia, nascosero con panni le colossali

statue di Carlo III e Ferdinando I; e v'alzarono sopra

un enorme catafalco quadrato, vero mausoleo di carta, e

stracci, con pitture.

Il bello furono cento statue di gesso simili, poste per

Toledo su piedistalli, con una mano alta e una giù,

quasi sonassero il contrabbasso; certe nude femminone,

che dicevano essere le cento città d'Italia proclamanti

l'unità. Ma tutti ne ridevano; e il garibaldino Rustow

ha poi scritto che i napoletani avevano messe quelle

bagasce in mostra, per allettare Vittorio a rimanere con

noi. Pigliarono da 200 mila ducati, per tali baie.

Ma

il cielo, nemico d'Italia, guastò tutto; la notte

precedente, acque dirotte e venti e turbini: a pezzi le

“città d’Italia”, colanti le pitture, sbrandellati i

canavacci, bucherati i cartoni; tutto scollato, vedevi

travi e funi, forche e non archi trionfali.

|

|

Il Re Vittorio Emanuele II di Savoia in

un ritratto 'ufficiale' |

327. Tra quei squallori, e piovendo, entrò Vittorio quel

dì 7 novembre 1860, sull'ore nove e mezzo, in carrozza,

col Garibaldi a lato, e il Pallavicino e il Mordini,

pro-dittatori di Napoli e Palermo, a fronte.

Gli

facevano corteggio a piedi lazzaroni scamiciati, e

camorristi plaudenti e saltellanti con ombrelli e

frasche; poi carabinieri armati, lo Stato maggiore, e un

drappello di guide, poca gente, scarsi plausi, rari

fiori. Ei salutava col guanto dove vedea qualche balcone

pieno, quasi voglioso di saluti protettori.

Carlo III borbonico era entrato gittando danari d'oro,

bello e giovine; Gioacchino Murat napoleonico, tutto

diamanti e pennacchi, da eroe di cento vittorie; costui

tapino, sgradevole, spauriva. Faccia scura, occhi gonfi,

baffoni, tozzo, sporco; il popolo strabiliava, né si

persuadeva sì laida figura portasse tante belle promesse

cose.

Ma

gli facean rumore attorno i camorristi, tra' quali un

Antonio Lubrano, famigerato omicida, che co' suoi

strepitanti gli stette sullo sportello della carrozza

sino a palazzo. Questi dappoi andò alla Polizia a

vantare tal servigio alla causa, protestando non dover

più esser carcerato, dopo avuto l'onore di stare ai

fianchi di Sua Maestà”.

8 novembre 1860

328. Appena giunto alla reggia in Largo di Palazzo, il

“re galantuomo” subito prudentemente vi si rinchiuse, né

si fece più vedere.

Il giorno dopo, 8 novembre, in quella stessa sede, nella

stanza del trono, ricevette ufficialmente i risultati

del finto plebiscito con il quale i napoletani avevano

“liberamente deciso” di volere lui e i suoi discendenti

come re nella nuova Italia.

|

|

Vittorio Emanuele II riceve ufficialmente

i risultati del plebiscito |

329. “L'Omnibus, già favorito dai Borboni, stampò

la venuta di Vittorio Emmanuele esser quella del

Messia, la venuta di Dio! E questo Dio nero, la

sera, al teatro S. Carlo, ebbe l'inno, scritto da

Domenico Bolognese.

Costui, inneggiato a libertà nel 1848, non solo scansò

qualsiasi pena, ma ottenne da re Ferdinando due impieghi

e due stipendi; eppure cantò Garibaldi precursore e

angelo di Dio, ed Emmanuele d'Italia Dio. Pose il

Petrella la musica, che riuscì misera.

Il

re niente n'udì; perché, cominciato lo spettacolo, certi

garibaldini, volendo entrare nel teatro già pieno,

trassero le pistole, e si fe' rumore, e accorsero

Carabinieri, di che turbato Vittorio poco stante si

ritirò …

330. Lumi non si videro, e incolparono la pioggia;

venuto il sereno, il sindaco supplichevole più volte

invitò la popolazione ad illuminare almeno Toledo e

qualch'altra strada; ebbe meschino effetto … Ma il

cielo, niente adulatorio, piovve quasi sempre … ed anche

quelle poche luci, con rovesci d'acqua le spense”.

9 novembre 1860: Garibaldi se ne va

331. Il terzo giorno, 9 novembre, il Garibaldi

angelo precursore del novello Messia

se n’andò.

“Pien di livore, sull’alba del 9, lasciò la città, ben

diversamente da quel che v'era entrato; era seco il

figlio, un Bassi, un Gusmarolo, un Forsecanti e un servo

Manuele. Prima di salpare, salì a far visita al Mundy

ammiraglio inglese, e n'ebbe saluto con l'artiglierie …

e sull'Annibale, vascello inglese, alla sterile

Caprera si riduceva”.

Se ne va anche il Savoia, la notte di S.

Stefano

332. Liquidato il Garibaldi, Vittorio rimase ancor poco

in Napoli. Anche lui, infatti, il novello Messia,

aveva i suoi problemi con i napoletani.

Un

giorno, “le donne di certi carcerati camorristi

fermarono la sua carrozza, gridando grazia, e

rinfacciandogli i loro mariti aver fatto entrare il

Garibaldi; sentì l'insulto, sferzò i cavalli, e le

piantò strepitanti …

Anzi, a fuggire i dimostranti, i minaccianti e gli

affamati, se ne salì a Capodimonte; e tra donne e

animali, come in harem, si chiuse”.

333. Infine, “essendo dunque Napoli e il reame in

anarchia e guerra civile … Vittorio un dì si pensò

appagare di sua persona il popolo, in pubblica

udienza.

Nessun onesto v'andò, v'andò il popolo del plebiscito;

entrarono a torme, tutti postulanti, in mille divise;

camice rosse, sciabole, stili, e pistole, grida strane e

confuse; lazzari, femmine, frati, tutti a sospingere e

urtare.

Egli, spinto sotto una finestra, ebbe bisogno delle

guardie per ritrarsi, pure in recondite stanze pressato.

Sgombrate a forza le sale, si trovò quel popolo

sovrano aver fatto parecchie annessioni

d'arnesi di su le tavole.

334. Sgomentato, stanco di tanto gridìo, sentendosi a

Napoli straniero e mal sopportato … partì a mo' di

fuggiasco, improvvisamente, la notte seguita al 26

dicembre; ed a furia, per le poste a Bologna, di là su

vie ferrate, a Torino trionfante giunse la sera del 29”.

Il primo luogo-tenente: Farini,

l’eccelso

335. Lasciava in vece sua

Luigi Carlo Farini (1812-1866),

già preventivamente nominato il 6 novembre da Sessa

Aurunca e stato al suo fianco, come “Luogo-tenente

generale” dei territori napoletani.

Ma l’opera del Farini venne ritenuta tanto poco

soddisfacente, che già nel gennaio 1861 fu sostituito da

un principe di casa reale,

Eugenio di Savoia-Carignano (1816-1888),

affiancato dal diplomatico

Costantino Nigra (1828-1907)

che aveva essenzialmente il compito di inviare continui

e dettagliati rapporti al Cavour.

336. Era il Farini un massone romagnolo, dai suoi

confratelli denominato in tutta serietà “l’eccelso”,

essendo egli vero tempio di virtù, gran politico, gran

scienziato e grande scrittore.

In realtà, dopo molto questuare, aveva solamente

l’incarico di medico condotto in un paesino del

ravennate, donde era assurto, per meriti “patriottici”,

al corteggio del re galantuomo.

337. Essendo uomo da chiacchiere, esordì in Napoli con

molte promesse … ma “da sì largo promettitore, avemmo

due mesi d' incredibili stoltezze”.

Costituì un consiglio di luogotenenza, più una consulta,

entrambi formati da persone che non avevano altro merito

se non quello di aver fatto parte della delegazione

mandata a chiedere al “re galantuomo” di invadere il

Regno meridionale.

Si auto-assegnarono anzitutto lauti stipendi … “si

dettero ducati 400 mensili per ciascuno, e a un certo

Bonghi, segretario, 200. Esso Farini tirava 200 mila

franchi per spese di viaggio (che non viaggiava) e 11

mila ducati il mese.

Non potendo, e non sapendo, far altro, mutò i nomi: il

Prefetto di polizia si disse Questore,

perché così a Torino, quasi avesse a cercare denari.

E chiamò impiegati dalla questura di Torino.

%20primo%20luogo-tenente%20generale%20dei%20territori%20napoletani.jpg) |

|

L'eccelso Luigi Carlo Farini (1812-1866)

primo luogo-tenente generale dei territori napoletani |

338. I liberali stessi bistrattavano il Farini; e lo

appellavano presuntuosa nullità. E questi,

l’eccelso, venuto con tanta prosopopea, e che viveva

da re nelle stanze di Francesco II, s'ammalò

d'itterizia, per bile.

Aveva scritto voler morire povero; ma graditogli il

vivere principesco, niuna grandezza più il contentava.

A Portici, scelse a camera da letto quella già servita a

Pio IX, mutata da Ferdinando in oratorio; i custodi

cercavano dissuaderlo; cocciuto il volle, e vi pose il

letto; ma dopo due giorni, il letto e la stanza, non si

sa per qual caso, andarono in fuoco.

Dopo la dittatura nell'Emilia, avea maritata una figlia

con pompa a un Riccardi: se lo portò segretario a

Napoli; e gli morì la notte della vigilia di Natale.

339. Avvertito, dagli strèpiti universali, che

quell'aria non gli poteva durare, si die' da fare per

agguantare il meglio, fino a che, mostrata sua solenne

incapacità, inviso ad ogni partito, fu gittato da canto;

e così, alla prova del fatto, venne meno ridicolosamente

quest'altra fatua settaria celebrità.

Vantatosi di restaurare l'ordine morale, fu sopraffatto

dalle immoralità sfrenate da esso; e cadde màcero come

canna.

Vittorio, nel consiglio del 31 dicembre a Torino, lo

cassò; e scorta l'inconvenienza d'aver insultato un

reame con un medicuzzo luogotenente, stimarono rimedio

mandarvi Eugenio di Carignano, cugino del re”.

Il

secondo luogo-tenente: Carignano,

il principe

340. “Un decreto del 7 gennaio 1861 assegnò al

Savoia-Carignano due milioni di lire annuali, a peso

dell'erario napoletano, per sole spese di

rappresentanza; sicché il reame, fuso nell'unità

italiana, restava napoletano solo per pagare a sì

sterminato prezzo quest’altro pupo.

Lo

investirono di poteri règi sino a parlamento convocato:

ma con a fianco un Costantino Nigra, figlio d'uno

spedaliero, fanciullone caro al Cavour; stato, dicevano,

mezzano de' segreti (anche di femmine) fra costui e

Napoleone III; bellimbusto inzuccherato dalla

massoneria, fatto segretario generale di stato, da stare

al di sopra dei consiglieri, della luogotenenza, e ogni

cosa.

Entrambi giunsero a mezzodì del 12 gennaio 1861 a

Napoli, ricevuti dai faziosi con grandi speranze, e col

consueto fornimento di dimostranti”.

|

|

Costantino Nigro con Cavour sotto il

ritratto di Vittorio Emanuele II |

Fine dell’eccelso

341. “Il Farini fe' allora l'ultima comparsa; andò a

ricevere il successore, e il portò a palazzo, come a

cedergli la corona. Poi si ritirò a Portici, a smaltire

il veleno, benché avesse titolo e soldo di ministro; e

stéttesi in quella reggia sino a' 6 febbraio, quando

tornò in Piemonte, a Saluggia, dove avea comprato un

castello che, quando arrivava lui, alzava con fasto la

bandiera, vero trofeo di sue rapine.

Masaniello, due secoli prima, nelle grandezze impazzì;

similmente costui l'anno dopo uscì pazzo, e poi morì,

come il Voltaire, mangiando il suo sterco”.

Silvio Spaventa alla polizia

342. Anche col duo Carignano-Nigra, però, la situazione

rimaneva in pieno caos.

“A

Torino pensarono rimediare, con accentrare colà più le

cose, restringendo la potestà del Luogotenente, e

governando da lontano co' partigiani.

Un

decreto del 29 marzo 1861 die' ordini nuovi: alla

luogotenenza quattro dicasteri: 1°Interno e polizia; 2°

Grazia e giustizia; 3°Istruzione, agricoltura e

commercio; 4°Lavori pubblici e Finanze; tutti guidati

non più da Consiglieri, ma da Segretari generali,

ciascuno dipendente da' ministeri di Torino; ma …

scemata la dignità, restarono gli stessi i soldi.

Andò al primo Silvio Spaventa, al secondo Stanislao

Mancini, al terzo Paolo Emilio Imbriani, al quarto

Vittorio Sacchi; onde i Napolitani ripetevano in

canzone: -Lo spavento alla polizia, i sacchi alle

finanze”.

Silvio S(s)paventa

la camorra?

343. “Col Carignano incapace ed imbelle, e il Nigra

semplice spione, re vero fu lo Spaventa …

Successore e nemico di Don Liborio, temendone i seguaci,

fe’ l’opposto di lui e perseguitò i camorristi:

trovàtine vestiti da garibaldini, tenenti e capitani, li

rimandò in galera e nelle isole, eccetto chi si desse

a lui …

Usò peraltro precauzione, attese un pretesto,

un'infrazione qualunque alla disciplina stabilita.

L'aspettazione non fu lunga. Trovata l'occasione, fece

in una sola volta arrestare un centinaio di camorristi,

i più terribili, e gl'inviò alle isole”.

Contemporaneamente, abolì quella Polizia cittadina che

Don Liborio aveva farcito di camorristi, e le sostituì

una nuova Guardia di Pubblica Sicurezza già organata da

qualche tempo. Proibì, inoltre, ai componenti la Guardia

Nazionale, anch’essa inquinata, di portare la divisa

fuori dell’orario di servizio: cosa che veniva spesso

fatta, onde poter birboneggiare con legale autorità.

|

|

Silvio Spaventa |

344. La Bella Società, che fino a quel momento era stata

alleata fedele e ben retribuita del partito liberale,

considerò gli atti di Spaventa come un vero e proprio

tradimento.

“Montate

su l'ire, quel mattino stesso, venerdì 26 aprile 1861,

tutti insieme, ufficiali e militi co' soliti

tumultuanti, corrono a' ministeri gridando: -Morte

allo Spaventa!

Gl'impiegati da' balconi chiamano soccorso, serrano le

porte; ma sforzate, lo Spaventa s'acquatta in uno stipo;

e in quella confusione viene fatto, a certi Piemontesi e

carabinieri, di trafugarlo, senza cappello, per segrete

scale, al real palazzo.

I

sediziosi, non trovato lui, si gìttano sul mobilio, che

fu rubato o guasto; si ripigliano i carcerati della

vigilia; e ingrossati fanno calca avanti la reggia.

Morte a Spaventa, a Cavour, a Cialdini, Viva Garibaldi

solo! e anche Mora Vittorio Emmanuele! si

gridò.

Poscia, per Toledo imperversando, incontrano in carrozza

Don Antonio Spinelli,

il già presidente e collega di Don Liborio, e présolo

per lo Spaventa bastonano lui e il cocchiere; e

l'ammazzavano, quando, avendolo riconosciuto, gli

chiedono scusa.

Poi, corsi a casa dello Spaventa (ch'era dello zio,

consigliere Croce, borboniano) l'assalgono, la

rovistano, vi fanno bottino, e rompono vetri e porte.

Indarno il generale Tupputi e altri metteano pace; la

folla, per plebe cresciuta a ventimila, ripresi i gessi

del Garibaldi e di Masaniello, strilla per via: Viva

chi? Rispondono:

- Garibaldi! E mora chi? Rispondono: -

Cavour, Cialdini, e talora anche Vittorio! …

Fini sull' imbrunire per istanchezza”.

Caduta dello Spaventa: troppe

virgole

345. L’integerrimo patriota Silvio Spaventa, però, …

“avendo mandato i camorristi all'isole, pure n'avea di

grossi a fianco a guardargli le spalle, ai quali ogni

eccesso, purché contro i borboniani, concedeva. Chi

voleva una vendetta, disegnava reazionario il nemico, e

se ne disfaceva”.

346. Anche il liberale Marc Monnier non può tacerlo:

“Per ultimo, i camorristi si dettero ad un mestiere anco

più immorale. Ho lungamente dubitato di quanto sto per

dire, ma fatti numerosi, eloquenti, me lo hanno provato

in tal modo, che non potrei più oltre negarlo: la setta

poneva una taglia sui borbonici, minacciando di

denunziarli alla polizia.

Quando un individuo era sospetto di tenerezza verso

l'antico regime, esso riceveva la visita di un

incognito, che gli diceva confidenzialmente: - Voi

correte grandi pericoli; il governo vigila su di voi: si

afferma che sostenete i preti e assoldate i briganti:

voi andrete in galera.

Lo sventurato, pallido dalla paura, supplicava il suo

misterioso visitatore di trarlo di impaccio. “Non havvi

che un mezzo per salvarvi” diceva l'agente della setta

“prendete un camorrista al vostro soldo, o comprate il

silenzio di quegli che vorrebbe denunziarvi”.

Allora il borbonico, che in realtà non avea corso alcun

pericolo, pagava una forte somma, credendosi liberato

dal bagno per la venalità del poliziotto, cui egli

credeva aver dato il suo danaro”.

347. “Di questi ribaldoni, Io Spaventa avea fatto un

comitato, detto Virgolatorio perché (essendo

Spaventa un letterato) chiamavano virgola la

mazza; il cui capo, un Demàta cappellaio,

minacciava, bastonava, e per pacifìche case andava

danari estorquendo, e taglie e ricatti.

Un

dì, chiese 1500 ducati a un barone; questi per salvarsi

ne pagò subito 700 e promise il resto la dimane; ma

ricorso all’autorità, ne seguì, senza saputa dello

Spaventa, l'arresto del Demàta da parte del commissario

Ferdinando Mele.

Costui, stato camorrista anch'esso, e anzi complice del

Demàta nell'uccisione che narrai dell'ispettore Perrelli,

a' 28 giugno dell'anno prima,

ora scordata la setta antica, lo agguantò.

348. Il Demàta aveva però un fratello, Salvatore,

condannato per assassinio, allora evaso di galera,

eppure fatto dallo Spaventa impiegato nelle poste,

che anche facea parte del virgolatorio comitato;

questi, stizzito del vedere il già collega carceratore

del fratello, si vendicò con una pugnalata a' 17 luglio

sull'ore quattro vespertine; ed il Mele, posto

boccheggiante in una carrozzella, come già la sua

vittima il Perrelli, Dio volle spirasse similmente pria

d'arrivare all'ospedale de' Pellegrini.

All’illustre salma si fe' il mortorio il 20 luglio 1861,

che movendo dall'ospedale onorò Pignasecca, Toledo, S.

Giacomo, Fontana Medina, Monteoliveto, e tornò dond'era

partito, con l'augusta presenza del Questore, de'

poliziotti, de' Nazionali, di molti impiegati, e di

lurida plebe. Lo Spaventa ebbe a segnare di sua mano, il

20 stesso, il decreto che alla vedova e a' tre orfani

dava 180 ducati di pensione all'anno.

349. Ma l'onta che gli cadeva addosso, per l’esistenza

di quel suo virgolatorio comitato, lo costrinse a

lasciare l'uffizio; e n'ebbe altro maggiore a Torino.

Prese quella sedia Filippo De Blasio.

Intanto la polizia, per avere nelle mani l’assassino

(Salvatore Demàta), tenuto ascoso dalla Camorra, si

chiamò i capi ch'aveano pure gradi nella Guardia

Nazionale, e minacciò li terrebbe per correi, se nol

consegnassero. Così, svelato da' suoi, fu colto a' 30

del mese in una casa al Sedile di Porto; si difese, ma

sanguinoso fu tratto al carcere. Subito confessò. Già a'

22 ottobre fu condannato a' lavori forzati”.

Caduto lo Spaventa, anche il questore Tafani fu

sostituito: e nuovo questore fu Carlo Aveta.

Il questore Carlo Aveta:

l’energico provvedimento

350. Fu Carlo Aveta, ben più di Silvio Spaventa, a

condurre una vera lotta a fondo contro la Bella Società.

E così, in data 23 settembre 1862, il Prefetto di Napoli

relazionava al Ministro dell’Interno:

“L’Eccellenza Vostra conosce appieno … come i

camorristi, stringendosi astutamente a quei partiti

politici che più sogliono concitarsi a baldanzose

pretenzioni, erano riusciti a imperversare ne’ trascorsi

giorni … con maggiori eccessi che mai.

Le entrate del governo erano sul pendio di una totale

ruina, pe’ continui contrabbandi che le incalzavano da

ogni dove; e le proprietà dei cittadini fatte segno ad

incessanti grassazioni, che minacciavano di scuotere

gravemente i più saldi ordinamenti della sicurezza

sociale.

Sicché si è dato

un energico provvedimento

che, senza transazioni, senza rilento di forme

giudiziarie, inadeguate a raggiungere i nuovi

imperversamenti di questo straordinario male sociale,

soggiogasse d’un colpo all’impèrio delle leggi la

ostinata pervicacia de’ camorristi …

Trecento dei più sfidati camorristi sono stati in pochi

giorni ridotti in carcere … e questo arresto, oltre al

plauso generale onde è stato circondato, porta dietro a

sé, quali documenti irrefragabili, i dazi triplicati, le

entrate della lotteria portate a tal cifra di cui finora

non si è avuto esempio, le aggressioni contro la

proprietà pressoché scomparse, il sentimento della

personale sicurtà pienamente rialzato dalla

prostrazione…”

Ma quale era questo

energico provvedimento,

di cui il Prefetto tace prudentemente la natura?

Nicola Jossa

351. Semplicemente, il questore Aveta aveva nominato

commissario di pubblica sicurezza tale

Nicola Jossa,

che già in precedenza si era segnalato per meriti

patriottici

ed aveva fatto parte della Guardia Nazionale.

Lo Jossa, pur vivendo di sopraffazioni, non era tuttavia

affiliato alla Bella Società Riformata: era, per così

dire, un “guappo sciolto” che, proprio per questo, aveva

con la Società antichi e continui motivi di rancore.

352. Rivestito ora di nuova autorità, non esitò a

sfidare personalmente lo stesso Capintesta

Tore ‘e Criscienzo:

si recò da solo al Ponte della Maddalena, laddove De

Crescenzo regnava indisturbato sulla dogana,

e lo sfidò ad una regolare

zumpàta:

se avesse vinto Jossa, il Ponte della Maddalena sarebbe

tornato allo Stato; se avesse vinto De Crescenzo,

sarebbe rimasto alla camorra.

Vinse Jossa “al primo sangue” (= una ferita al braccio

di De Crescenzo) e costui cavallerescamente disse: - Il

Ponte della Maddalena appartiene alla legge;

accompagnami al carcere. Da dove, sapeva, peraltro, che

avrebbe potuto continuare a regnare indisturbato sulla

Bella Società, anche facendo a meno del dazio doganale.

353. Ma, sconfitto il Capintesta, Nicola Jossa si diede

poi a scovare, ad uno ad uno, i capintrìti e tutti gli

altri più importanti esponenti della Bella Società, che

conosceva molto bene.

“Li fissava con occhi sprezzanti, li colpiva a

scudisciate sulle mani e urlava: - Avanti, vai verso il

carcere di Castelcapuano! Io ti seguo a due passi di

distanza …”

Tolti così i capi, furono presto raggiunti i 300

camorristi di cui alla relazione del Prefetto.

Una saggia proposta (inascoltata)

354. La quale relazione si concludeva con una proposta,

evidentemente suggerita dal Questore Aveta:

“Perché questi salutari benefizi non tornassero

effimeri; perché dalle prigioni medesime in cui sono

rinchiusi nel seno della città non si attentassero,

questi indomati camorristi, a qualche conato di

subbuglio e non fossero colà di subdolo incitamento ai

loro aderenti…

… sémbrami urgente partito che l’Eccellenza Vostra si

faccia a divisare, o nell’isola di Sardegna o altrove,

un

luogo separato

dove potessero sollecitamente

confinarsi

quelli tra essi che sono in fama del pubblico per più

accaniti macchinatori di camorra e che, avuto riguardo

alle varie volte in cui hanno richiamato l’attenzione

dell’autorità pubblica, è da ritenere che non potrebbero

ritornare in libertà senza darsi in balìa delle loro

inveterate ed incorreggibili tendenze.

355. Tramutati invece

sotto altro cielo

140 o 150 di questi detenuti, la coscienza pubblica

sarebbe rassicurata dal pericolo che potrebbe portar

seco la loro evasione o il loro confino in terra vicina;

un efficace esempio si offrirebbe agli occhi degli

altri; e dopo qualche tempo di permanenza

in lontane contrade,

non sarebbe vano lo sperare che i loro animi medesimi si

ritemprassero a sentimenti di obbedienza alla legge e di

soggezione alle autorità costituite; infine, non ultimo

vantaggio sarebbe quello di diradare le prigioni della

città …

Sicuro che tal proposta meriterà il suffragio della

Eccellenza Vostra, io mi aspetto al più presto le sue

istruzioni”.

Mai eccedere nello zelo

356. Il Prefetto, ed il Questore Aveta, attesero invano

le istruzioni dell’Eccellenza Ministro: della loro

proposta nulla si fece. Ed il

perché

lo conosce, a suo modo, lo stesso Marc Monnier:

“Tutti quei bravi dei mercati di Napoli, adesso non si

contentavano più di rubare pochi soldi ai sempliciotti:

erano addivenuti uomini politici.

Nelle elezioni proibivano tale o tal'altra

candidatura, confortando co' loro bastoni la

coscienza e la religione degli elettori.

Né si contentavano di inviare un deputato alla Camera,

e sorvegliarne da lungi la condotta; spiavano il suo

contegno, si facevano leggere i suoi discorsi, non

sapendo leggerli da sé medesimi. Quando non erano

contenti di lui, lo salutavano, al suo ritorno da

Torino, con un bestiale concerto di fischi e di grida,

che scoppiava la sera all'improvviso, sotto le finestre

della sua casa”.

357. In altri termini: con l’Italia unita e liberale, la

camorra era ormai diventata parte integrante dello

Stato, gli uomini politici locali e nazionali se ne

servivano e ne erano asserviti, in un rapporto di

reciproca convenienza, e pertanto non avevano alcuna

volontà né possibilità di lottare veramente contro di

essa; qualche azione dimostrativa ogni tanto, per

tranquillizzare l’opinione pubblica, era sufficiente; e

la proposta del prefetto e del questore dimostrava

pertanto uno zelo eccessivo.

I

camorristi dovevano bensì essere rinchiusi in carcere,

ma da lì poter continuare ad “esercitare”, ed uscirne

dopo non molto tempo … “In

tal guisa, persisté la camorra, sempre minacciosa”.

358. Nel caso specifico, l’unico a pagare fu proprio

Nicola Jossa che, dopo avere così ben servito lo Stato,

fu rinchiuso in una cella di segregazione, dove morì,

sembra, di tubercolosi.

Antonio Lubrano detto Totònno ‘a porta

‘e Massa

359. Un altro che fece assai brutta fine fu il

camorrista Antonio Lubrano, che abbiamo visto

spavaldamente accompagnare Vittorio Emanuele II nel suo

ingresso in Napoli.

Il Lubrano, ascritto alla Bella Società Riformata e

capintrìto della zona della Porta di Massa, si era

opposto nel 1849 alla nomina di Salvatore De Crescenzo a

capo della camorra cittadina.

Dopo di che, pur essendo a lui sottoposto secondo il

friéno, gli era sempre rimasto nemico: una sorta di

“oppositore interno”, che si rifiutava a volte persino

di fare i dovuti versamenti nella cassa comune della

Società.

Anche negli avvenimenti del 1860, siccome De Crescenzo

aveva platealmente sostenuto Garibaldi, lui volle invece

apparire vicino a Vittorio Emanuele.

360. Ma non poteva durare. Arrestato il 3 ottobre 1862,

nel carcere di Castelcapuano “tre detenuti gli si

gettarono addosso e lo scannarono”: il tribunale della

Gran Mamma, riunito nelle Caverne delle Fontanelle sotto

la presidenza di Salvatore De Crescenzo, lo aveva

condannato a morte e la sentenza era stata recapitata al

capintrìto temporaneo

di Castelcapuano, Antonio Mormino, nascosta in una cesta

d’uva che la moglie di un camorrista detenuto aveva

portato al marito in carcere.

Il capintesta (1869-1892) Francesco

(detto Ciccio) Cappuccio

361. Al ritorno dal consueto “pellegrinaggio” alla Madonna di

Montevergine, mentre stava mangiando in una trattoria

poco distante dal Santuario … “Reso euforico dal vino,

dichiarò ai suoi gregari che sarebbe stato capace di

mangiare un’intera zuppiera di baccalà. Vinse la

scommessa e centinaia di camorristi lo applaudirono. Lui

si alzò per ringraziare, balbettò qualche parola, poi si

abbatté con la testa sulla tavola imbandita, in preda a

un attacco cardiaco. Era il 5 dicembre 1892”.

Non ostante una morte così poco eroica, l’incauto

poeta Ferdinando Russo (1866-1927) se ne uscì,

quattro giorni dopo, con l’epico quanto inopportuno

lamento che segue, pubblicato su “Il Mattino” del 9

dicembre 1892, nel quale “l’eroe del baccalà” diventa

addirittura “il palatino Orlando”, difensore dei diritti

dei poveri, delle donne e dei bambini.

Canzone 'e Ciccio Cappuccio

Da ‘o Mercatiello a ‘o Bbùvero,

da Porto a lu Pennino

è corza ‘a voce sùbbeto:

«È mmuorto ‘o Signurino! »

Ciccio Cappuccio, ‘o princepo

d’ ‘e guappe ammartenate,

ha nchiuse ll’uocchie d’ àquela,

e sule nce ha lassate!

Scugnizze, cape–puòpole,

picciuòtte e cuntaiuòle,

chiagnite a ttante ‘e làcreme!

‘Ite perdute ‘o Sole!

Currite, belli fèmmene,

sciuglìteve ‘e capille,

purtàteve all’asèquie

‘e figlie piccirille!

Chi ve po’ cchiù difendere?

Senz’isso che ffacite?

A chi jate a ricorrere

si quacche tuorto avite?

Isso, sul’isso, era àbbele

a fa scuntà sti tuorte…

Mo’ chi po’ cchiù resistere?

Ciccio Cappuccio è mmuorte!

Russo, nquartato, giovane,

pareva justo Urlando

quann’ ‘o verive scennere

mmiezo San Ferdinando!

V’allicurdate ‘o sciopero?

Pare successo ajere!

Sull’isso dette ll’ordene,

e ascetteno ‘e cucchiere!

E quanno dint’ ‘e carcere

p’ ‘o fatto d’ ‘e turnise

isso avette che ddìcere

cu ‘e guappe calavrise!

–Tirate mano! Armateve!

Tenite core mpietto?

E n’abbattette dudece,

cu ‘e tavole d’ ‘o lietto!

Currite! Mo’ s’ ‘o portano!

Menatele ‘e cunfiette!

Sceppateve! Stracciateve

‘e core ‘a dinto ‘e piette!

Uommene nun ne nasceno

comm’a Cappuccio, ancora!

Ll’aute so’ buone a schiòvere,

isso vucava fora!

Va! Jàteve a fa muònece,

guappe quante nne site!

Cu Ciccio è muorto ‘o ggenio

d’ ‘e palatine ardite!

Picciuòtte e cape-puòpolo,

scugnizze e cuntaiuòle,

chiagnite a ttante ‘e lacreme,

‘ite perduto ‘o Sole!

%20Cappuccio.jpg) |

|

Francesco (detto Ciccio) Cappuccio |

Ferdinando Russo (1866-1927)

362. Ma chi era l’autore di questo esaltato elogio del

capo della camorra?

Il poeta Ferdinando Russo è, in effetti, un

caratteristico esponente della piccola borghesia

napoletana nel periodo liberale.

Figlio di un ufficiale del dazio, non portò a termine

gli studi, manifestando, da giovane, tumultuosi quanto

superficiali sentimenti repubblicani, presto sopìti.

Visse facendo il giornalista, l’autore di canzoni e di

macchiette, fino a che, su raccomandazione di Salvatore

Di Giacomo, che lo ebbe amico nonostante le divergenze

in materia letteraria, fu assunto come impiegato al

Museo Archeologico Nazionale.

|

|

Ferdinando Russo |

363. Ebbe modo di incontrare “occasionalmente”, nel suo

celebre negozio di vrennaiuòlo a Piazza S.

Ferdinando, lo stesso Ciccio Cappuccio, che lo trattò

con simpatia e rispetto, accattivandosi la sua amicizia.

La sua conoscenza della organizzazione e delle vere

attività della Bella Società Riformata fu però alquanto

superficiale, limitandosi agli aspetti esteriori più

appariscenti, come si vede dal libro che scrisse insieme

all’altro giornalista Ernesto Serao: “La camorra -

Origini, usi, costumi e riti dell’annoràta soggietà”,

Ed. Bideri, 1907.

364. Grazie al Cappuccio, “si fece omme ‘e sciammèria

(una sorta di camorrista onorario) per potersi

introdurre indisturbato tra la gente dei fòndachi e

delle suburre, e poterla studiare al microscopio della

sua sensibilità di uomo prima che di poeta, e poterla

far rivivere … (quasi al modo di un antico

cantastorie del Molo) … trasfigurata in una nuova

èpica … di fatti di ordinaria e straordinaria

miseria … umana e dolorosa” (Luca Torre).

Non a caso, sia il romanziere verista francese

Emile Zola sia il poeta classicheggiante Giosuè

Carducci lo vollero come guida per visitare monumenti e

vicoli di Napoli.

365. Si sposò il 26 novembre 1902, a Bologna, con tale

Elisa Rosa Pennazzi, in arte Rosa Saxe, un’attricetta in

voga all’epoca, che gli era stata vicino durante una

grave malattia. I due, però, si separarono poco dopo. In

compenso, il Russo fu sempre un assiduo frequentatore

delle “case di tolleranza” cittadine.

Visse tutta la vita insieme alla madre e alla sorella,

che morirono a poca distanza di tempo l’una dall’altra,

nello stesso anno 1923. Quattro anni dopo (1927), morì

anche lui, di diabete, nella sua casa di Via Cagnazzi,

48 (Quartiere Stella).

366. Le sue opere più significative, anche per il loro

valore di ricostruzione storica, sono i poemetti ‘O

Luciano d’o rre (1910) e ‘O surdàto ‘e Gaeta

(1919) nonché gli importanti studi critici sul Cortese e

sul Velardiniello. Viene considerato l’inventore del

genere della “macchietta”. Sono sue anche alcune celebri

canzoni napoletane, come Scètate e Quanno

tramonta ‘o sole.

L’articolo de “Il Mattino”

367. A sua volta, l’allora direttore de “Il Mattino”

Edoardo Scarfoglio

(1860-1917)

aveva già pubblicato in grande evidenza sul suo

giornale, in data 6 dicembre 1892, il seguente

“sin-patico” necrologio dell’illustre defunto Ciccio

Cappuccio:

“La

notizia della sua morte ha messo, veramente, la

costernazione in quanti son napoletani che ricordano i

fasti della camorra di un tempo, i tipi più temuti e più

fieri di questi eroi del marciapiede che dànno ancora,

con la semplice loro presenza, entusiasmi così vergini e

così impetuosi ai piccoli palatini ed agli

aspiranti alla mala vita.

Ciccio Cappuccio, che da parecchi anni aveva

completamente abbandonate le comitive facinorose, che

viveva lontano da tutti i suoi compagni ed ammiratori

d’una volta, era pur sempre rispettato e temuto, e

conservava intatto il suo fatale prestigio di

capo-camorrista e di persona sprezzante di ogni

genere di pericolo.

Simpaticissimo, pieno di forme, rispettoso, ossequente,

egli s’ingegnava d’attenuare l’espressione fiera del suo

occhio grigio, con la dolcezza e la mansuetudine

dell’uomo che si sente forte e fermamente convinto che

nulla al mondo potrebbe opporsi alla sua volontà.

E

appunto questa fierezza e questa mansuetudine erano,

dirò così, la sua posa. Bastava solo una sguardo,

talvolta, per sedare una lite, per far tacere un

malcontento, per impartir un ordine.

368. Egli solo, quando i cocchieri scioperarono, bastò a

farli addivenire a più miti consigli. Lo aveva promesso

alle autorità, e si presentò il giorno appresso nelle

stalle, quando ancora gli animi erano esacerbati e

vibranti d’ira. Guagliù, mettìte sotto, e ascìte.

E queste parole, pronunziate piano, freddamente, a voce

bassa, con accento persuasivo, bastarono. Napoli riebbe

nuovamente le carrozzelle; circa 600 di esse uscirono

a ffatica’, quella mattina; lo sciopero finì.

Bisognava sentir parlare di lui e dei fatti che

contribuirono a dargli tutta l’aureola e il prestigio di

cui sempre ha goduto. Signo’, faceva cose belle! Era

‘o rre ‘e Napole! Appena compareva, tutte zitte! -

mi diceva un cocchiere, parlando di lui con le lacrime

agli occhi – Ha fatto cose, verìte, ca manco chelle

ca stanno scritte dint’ ‘e storie! E teneva core, ma ne

teneva assaie!

369. Come tutti i popolani agiati, egli si recava con la

sua donna alle festività più pompose; a Piedigrotta, a

Montevergine, alla festa (dei gigli) di Nola,

alla Madonna dell’Arco. La folla si fermava per

aspettarlo al passaggio e festeggiarlo; ed egli si

lasciava ammirare, e attraversava la via, guidando i

cavalli cammenatùre, distribuendo sorrisi a

destra e a sinistra con la sua aria bonacciona. Tutti

gli altri guidatori d’ ‘o lignàmmo gli facevano

largo e gli aprivano le fila lasciandogli sempre libera

e comoda la parte destra della strada.

E a

Nola - mi raccontavano - e dovunque, bastava che uno del

suo seguito si facesse al balcone, mentre nella piazza

illuminata echeggiavano i canti e scoppiavano le

bombe-carte, e accennasse, colla mano, chinandovi su la

testa, che Ciccio Cappuccio voleva dormire: i canti

rimanevano a mezzo, tacevano i venditori, si

sospendevano i suoni e ‘o ffuoco e la festa

finiva.

370. Sbaglia però chi crede che egli fosse un

sanguinario o un delinquente nato: di carattere

impetuoso e di ardito animo, fin da ragazzo, non si

lasciò mai sopraffare da alcuno: gli avevano inculcata

la religione d’ ‘o rispetto: l’ommo ha da

essere ommo!

Ed

egli lo dimostrò sempre, servendosi di tutti i mezzi che

credeva buoni. Il napoletano è impressionabile ed

entusiasta: ‘a guapparìa, l’atto di coraggio lo

incantano e lo esaltano: e quando Ciccio Cappuccio fu

mandato a domicilio coatto, tutti i suoi seguaci ed

ammiratori lo accompagnarono, nelle barche, rendendogli

onori, come ad un re.

E

quando, prima di questo fatto, giovanotto ancora, egli

fu condannato a sette anni di esilio per aver tagliata

la faccia al Direttore del lanificio Sava, che ebbe il

torto di trattarlo come un ragazzo, Signo’ –

continuò l’entusiasta suo amico che mi ha dato qualche

cenno sulla vita di lui – facette nu furore, ca ll’avarrìano

miso ncopp’ a nu tusello!

371. Ma quello che contribuì ad aumentargli il prestigio

di uomo coraggiosissimo, fu il combattimento - proprio

il combattimento - nelle carceri, contro dodici

camorristi calabresi. Egli solo, inerme, non volle

sopportare le imposizioni di quei compagni che il caso

gli aveva dato: si ribellò alle loro pretensioni, e

quando, meravigliati, i calabresi gli chiesero chi

fosse, ei rispose, fiero, afferrando una tavola del

letto: - So’ Ciccio Cappuccio! E li atterrò tutti

e dodici.

372. L’episodio che chiuse il periodo d’azione di

Ciccio Cappuccio, d’ ‘o signorino, come i

camorristi con gran rispetto lo chiamavano, fu quello

con tal Manlio Novi, detto Amalio ‘e Nola, che lo

aggredì, nella nota bottega di crusca e carrube a piazza

S. Ferdinando, per affari di donna: il proiettile sfiorò

i capelli al signorino.

Da

allora Ciccio Cappuccio dette un addio alla vita

avventurosa, e visse, tranquillo, nella leggenda, se

così si può dire: temuto e rispettato sempre, egli non

fece più parlare di sé; anzi era additato dalle autorità

come un esempio agl’irrequieti.

Lo

adoravano, e la sua morte, una morte quasi improvvisa,

ha fatto ai popolani di Napoli una profonda impressione.

Per oggi alle 10, gli si preparano splendide esequie”.

Gli intellettuali organici e l’immagine

della camorra

373. Da entrambi gli scritti sopra riportati, si può

agevolmente notare che, come ogni gruppo umano più o

meno organizzato, anche la Bella Società Riformata aveva

i suoi “intellettuali organici”: vi erano ovviamente i

contaiuòli che dovevano saper leggere, scrivere e

far di conto; ma vi erano anche i fiancheggiatori,

o perché co-interessati economicamente e nei reciproci

favoritismi, come il direttore de “Il Mattino” Edoardo

Scarfoglio, o per semplice vanità e moda letteraria,

come il poeta Ferdinando Russo.

In entrambi i casi, e al di là delle loro stesse intenzioni,

gli intellettuali organici provvedevano, di fatto, a

“curare l’immagine”. Che cosa fosse realmente la

Bella Società Riformata lo abbiamo sopra descritto; ma

l’immagine che essa voleva avere e

voleva dare di sé, era proprio quella che vediamo

nell’articolo de “Il Mattino” ed ancor più nella bella,

ma sciocca, canzone di Russo: una specie di fratellanza

di nobili “cavalieri palatini”, forti e coraggiosi,

impegnati a far rispettare la giustizia ed a raddrizzare

i torti subiti dalla povera gente … un’immagine

tanto falsa quanto pienamente integrata nell’ideologia

piccolo-borghese della napoletanità.

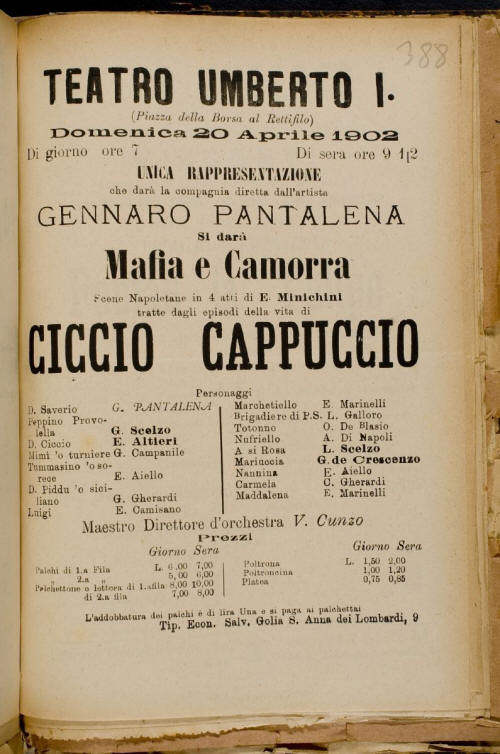

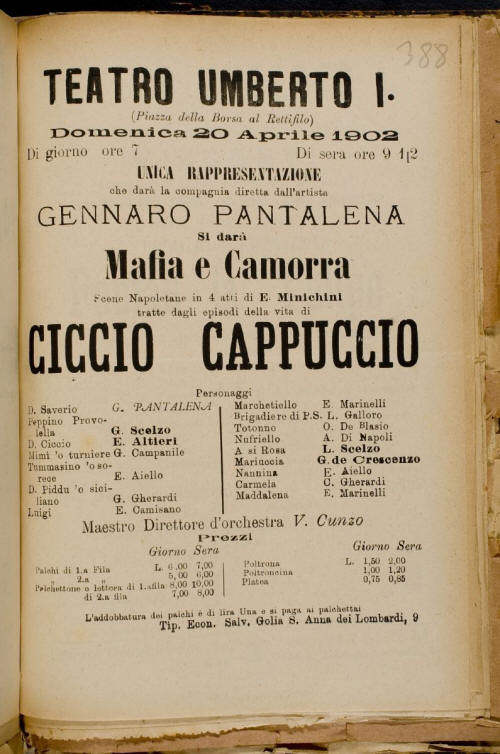

|

|

La vita di Ciccio Cappuccio 'romanzata' a

teatro nel 1902 |

La vera biografia di Ciccio

Cappuccio: le origini

374. Anche su Ciccio Cappuccio, già mentr’era ancora in vita,

cominciarono subito a circolare molte leggende

metropolitane, per cui risulta difficile, ma non

impossibile, ricostruire la sua vera biografia.

E’ certo, anzitutto, che le origini di colui che Ferdinando

Russo paragona al paladino Orlando erano tutt’altro che

nobili, provenendo egli dalla dinastia dei capi-zona

camorristi della Via dell’Imbrecciata fuori Porta

Capuana che era, per definizione, la zona del

meretricio.

|

|

La Via dell'Imbrecciata nell'Ottocento |

375. Abbiamo, in altro luogo, accennato

alla vasta diffusione del meretricio nella Napoli del

Trecento, ed ai nobili quanto inadeguati sforzi della

Regina Sancia, seconda moglie del Re Roberto d’Angiò,

per cercare di arginare tale doloroso fenomeno; ma,

naturalmente, esso esisteva da ben prima del Trecento e

continua ad esistere ben oltre quel secolo.

Nel Settecento, a combattere contro “l’universal meretricio”

troviamo il beato Gennaro Maria Sarnelli (1702-1744),

amico personale di S. Alfonso Maria de’ Liguori nonché

“redentorista” cioè appartenente all’Ordine religioso da

questi fondato.

Don Gennaro Sarnelli, il “redentorista”

delle meretrici

376. Ordinato sacerdote l’8 luglio del 1732, Don Gennaro fu

assegnato dal Card. Pignatelli alla Direzione della

Istruzione Religiosa nella Parrocchia dei SS. Francesco

e Matteo, ai Quartieri Spagnoli.

“Sopra i Quartieri”, lui che era di origini aristocratiche,

figlio del Barone di Cioràni, e nato nel signorile

palazzo Zapàta, a poca distanza dalla Reggia, ebbe modo

di venire in contatto con la triste realtà del

meretricio sempre dilagante.

377. Ecco come ne parla lo stesso S. Alfonso nella sua

biografia del Sarnelli:

“Circa poi le donne pubbliche, è ben noto in Napoli quel che

fece questo zelante Operario per toglierle dal peccato.

Andava, ogni giorno di festa, alla parrocchia di S. Matteo a

predicare, a fine di ricondurre queste misere a

penitenza. E fu egli che indusse la Congregazione

dell’Arcivescovado a dare a questo fine, ogni anno, gli

Esercizi spirituali in quella Parrocchia.

378. Egli, poi, per aiutare queste povere donne perdute a

sostenersi, non si riserbava niente di quanto avea da

casa sua, fino ad andare tutto làcero per Napoli, come

si è detto.

Ne manteneva molte a sue spese, contribuendo a ciascuna di

loro un certo sussidio al mese, acciocché si astenessero

dal vendere l’onore e le anime loro. E non solo

procurava di aiutare quelle che gli si presentavano, ma

andava girando attorno, e spiando per Napoli, dove fosse

alcuna di loro, per salvarla dal peccato.

Di queste, sedici ne collocò in Conservatorj, molte ne collocò

in matrimonio, due specialmente le mantenne per due

anni, e poi le collocò provvedendole di letto e di

utensili di casa.

E poiché alla spesa grande, che in ciò vi bisognava, egli non

poteva arrivare col suo livello, e tra lo spazio di

pochi anni, a questa sola opera, vi spese da 500 a 600

ducati … andava perciò in cercando limosine per tutto

Napoli, non solo per gli luoghi pii, ma anche per le

case particolari, con tanta ripugnanza ch’egli poi

diceva sentirsi morire per lo rossore, avendo dovuto, in

far quest’ufficio, patire non solo incomodi immensi nel

replicare le visite, ma anche rimproveri ed ingiurie:

confidò egli ad un amico che alcuni, i quali prima lo

stimavano e gradivano, quando poi lo vedevano, lo

fuggivano o licenziavano con mali termini”.

|

|

Don Gennaro Maria Sarnelli apostolo delle

meretrici |

Le meretrici, tutte insieme, fuori dalla

città (4 maggio 1738)

379. “Specialmente, furono indicibili le fatiche e

persecuzioni che soffrì nella grande impresa ch’egli si

addossò, a fine di ridurre ad abitare le meretrici fuori

della città di Napoli, a luoghi separati.

Considerando il nostro Don Gennaro che, stando queste donne

infami disperse ne’ quartieri della città, come in

quelli dove prima stavano, sopra Toledo, alla Duchesca,

ed altri che sono i più popolati, davano uno scandalo

immenso, così ai vicini come a coloro che passavano per

le strade, pensò che non vi era altro modo di

riparare a questo gran male che ridurle ad abitare tutte

insieme fuori della città.

Per giungere al compimento di quest’opera, sa Iddio e tutta

Napoli le gran fatiche e spese che fece, stampando più

libri a posta sotto il titolo di “Alfonso del

meretricio”.

Patì, di più, per questa intrapresa, persecuzioni e

rimproveri, così dai nemici come da amici, i quali,

stimando impossibile a lui l’ottenere la buona riuscita

di questa impresa, lo sconsigliavano o deridevano.

Ma egli, sempre forte colla confidenza in Dio, solo e senza

appoggi umani, tanto si adoperò co’ Ministri principali

del Re nostro Padrone (Carlo III di Borbone), che

finalmente arrivò ad aver la consolazione di vedere

adempito il suo desiderio.

380. Essendo uscito un Dispaccio di nove capi, spedito al

Signor Duca di Giovinazzo, Reggente allora della

Vicarìa, in vigor di esso si pubblicarono poi i Bandi,

al 4 di maggio 1738, che tutte le meretrici uscissero

dalla città ed andassero ad abitare ne’ luoghi loro

stabiliti. E l’ordine reale si eseguì con tanto rigore

che a quelle donnacce le quali resisterono a partirsi

dalle loro case, furono buttate le robe dalle finestre.

E con ciò furono discacciate dalla città di Napoli da 30 a 40

mila meretrici (!!): delle quali, parte se ne

collocarono in matrimonio, parte se ne chiusero ne’

Conservatorj, e l’altre si ritirarono ne’ luoghi

assegnati, oppure se ne fuggirono altrove.

381. Ma, per questo affare, il nostro Don Gennaro passò più

volte pericolo della vita, e d’essere ucciso dagli

Amanti di quelle infelici.

E perciò i suoi nobili parenti non desistevano di impedirlo,

per timore di qualche aggravio che venisse fatto a lui,

ed in conseguenza a tutta la loro famiglia; ma egli si

protestava che era pronto a patire ogni affronto, e che

si sarebbe ritenuto fortunato se, per questa opera di

tanta gloria di Dio, avesse perduta anche la vita …

Oltre il mentovato libro contro l’abuso del meretricio per la

città di Napoli, ne stampò un altro per tutte le Città e

Terre del Regno,

“Ragioni cattoliche, legali e politiche, in difesa delle

città rovinate dall'insolentito meretricio”,

dove dimostrò che, in queste Terre e picciole Città, era

del tutto interdetto il permettere le meretrici: e

questo libro lo mandò a tutti i Vescovi del Regno…”

Dopo il Sarnelli

382. Il Sarnelli, come si vede, intendeva promuovere una vera

e propria mobilitazione generale di tutta la società,

per chiudere definitivamente la “piaga sanguinante”

della prostituzione, fornendo alle meretrici tutti gli

aiuti, morali e materiali, necessari per abbandonare “il

mestiere”.

Purtroppo, i suoi nobili sforzi non ebbero, alla lunga,

miglior fortuna di quelli della Regina Sancia quattro

secoli prima. Venuto egli a morte nel 1744, all’età di

soli 42 anni, le pubbliche autorità insistettero solo

sul lato “coercitivo” del suo programma.

383. Un Editto del 1781 concentrò tutte le case di tolleranza

alla Via dell’Imbrecciata fuori Porta Capuana; ed in

seguito, nel 1855, venne addirittura costruito un muro

con un cancello ben sorvegliato da custodi, che

impedivano alle meretrici di uscire dall’Imbrecciata

durante il giorno e chiudevano il cancello alle 11.30 di

sera: si creò dunque un vero e proprio “ghetto delle

prostitute”.

La camorra sul meretrici

384. “E lì, nella strada più lurida e più malfamata di Napoli,

in cui la rapina, l’accoltellamento e l’omicidio erano

all’ordine del giorno, il capo-paranza della camorra

rappresentava l’unica vera autorità, rispettata da tutti

e da tutti ossequiata.

Proprietari di immobili, tenutarie di postriboli, ricottàri,

ma anche bettolieri e venditori ambulanti, gli

versavano, ogni giorno, le dovute tangenti.

In cambio, lui provvedeva al mantenimento dell’ordine e al

componimento delle liti, nonché all’intimidazione di

quei privati cittadini che, essendosi addentrati in una

casa di tolleranza”

… mostrassero pretese ritenute eccessive o volessero

addirittura sottrarsi al pagamento.

La dinastia Cappuccio

385. Il ruolo di capo-paranza dell’Imbrecciata venne svolto,

fin dall’inizio, da un Leopoldo Cappuccio, fondatore di

una vera e propria dinastia, che regnò da allora

indisturbata, e le cui vicende sono state in seguito

ricostruite, per quanto possibile, dal medico e

criminologo, di Guardia Sanframondi, Abele De Blasio

(1858-1945):

1)

Leopoldo Cappuccio (1756-1784) fu ucciso a coltellate

dal nipote Antonio, che volle prendere il suo posto dopo

che l’Editto del 1781 aveva enormemente aumentato i

guadagni;

2)

Antonio Cappuccio (1784 – 1803), dopo circa 20 anni di

regno, morì senza figli, per cui gli succedette il

primogenito del fratello;

3)

Francesco Cappuccio (1803-1805), detto “Ciccillo

Tagliarella” perché aveva il volto molteplicemente

sfregiato, finì all’ergastolo per omicidio dopo solo due

anni di regno e lasciò il posto a suo fratello;

4)

Ferdinando Cappuccio (1805-1817);

5)

Antonio Cappuccio (1817 - ?), figlio di Ferdinando,

essendosi gravemente ammalato, abdicò anch’egli a favore

di suo fratello;

6)

Gabriele Cappuccio (? - 1826), fratello del precedente,

detto ‘a signurina per i suoi modi gentili e ben

educati, fu molto probabilmente colui che partecipò,

come capo-zona dell’Imbrecciata, alla fondazione

ufficiale della Bella Società Riformata, avvenuta nel

dicembre 1820 proprio nella chiesa di S. Caterina a

Formiello, che si trova poco distante dalla zona di sua

pertinenza.

7)

Giovanni Cappuccio (1826 – 1838), figlio di ‘a

signurina, gli succedette per circa un altro

decennio;

8)

Salvatore Cappuccio (1838 – 1853), figlio del

precedente;

9)

Francesco “Ciccio” Cappuccio (1853 – 1869), figlio di

Salvatore, lasciò il posto a suo fratello nel 1869,

perché in quell’anno venne eletto Capintesta di tutta la

camorra cittadina;

10)

Antonio Cappuccio (1869 – 1880), fratello di Ciccio,

abdicò pubblicamente nel 1880, perché il posto ormai non

era più remunerativo: a partire dal 1876, infatti, in

omaggio ai nuovi princìpi liberali, venne

definitivamente abolito l’Editto di circa un secolo

prima (1781) per cui la prostituzione poté “liberamente”

esercitarsi, come un tempo, non più solo all’Imbrecciata

ma in qualsiasi parte della città.

386. Come si vede, dunque, il nostro Ciccio Cappuccio,

IX della dinastia, era “figlio d’arte” ed entrò a far

parte della Bella Società a titolo, per così dire,

“ereditario” e non per particolari gesta di coraggio o

di forza, come in seguito si favoleggiò.

E’ quasi certo, anzi, che fu lo stesso suo predecessore

come capo della Società, Salvatore De Crescenzo detto

Tore ‘e Criscienzo, fàttosi ormai anziano, a

spingere il consiglio dei capintriti, ed i capintriti

temporanei delle carceri, a riconoscerlo quale

Capintesta al suo posto, nel 1869.

%20da%20anziano.jpg) |

|

Salvatore De Crescenzo (Tore 'e

Criscienzo) da anziano |

Ciccio nel Risorgimento italiano

387. Del resto, già in precedenza, quando era ancora

soltanto il capo-zona dell’Imbrecciata, il Nostro aveva

svolto un ruolo decisivo negli avvenimenti che portarono

alla trionfale entrata di Giuseppe Garibaldi in Napoli

il 7 settembre del 1860.

Infatti, sotto comando dell’allora Capintesta Tore ‘e

Criscienzo, che gli pre-pose per l’occorrenza sua

cugina Marianna la Sangiovannara, fu Ciccio

Cappuccio che organizzò, dall’Imbrecciata, la chiorma

delle sue “protette”, prospettando loro il

liberalissimo obiettivo di abbattere quel muro che

dal 1855 le teneva del tutto recluse.

388. “Ciccio Cappuccio si mise alla testa di uno strano

corteo di indemoniate le quali, nel giro di poche ore,

non solo abbatterono il muro, ma si spinsero fin sotto

il vicino carcere di S. Francesco prendendolo d’assalto

e cercando di far evadere i detenuti”.

Rosso-vestite e sventolando bandiera tricolore,

abbatterono dunque il muro del “ghetto” ed uscirono per

le strade inneggiando a Garibaldi.

Lo abbatterono, il muro, una prima volta durante i

tumulti del 27-28 giugno 1860 ma fu subito ricostruito;

lo abbatterono una seconda volta nella notte fra il 27 e

il 28 agosto 1860, quando anche Ciccio, come altri

camorristi, era ormai entrato a far parte della Guardia

Nazionale, che aveva in pratica il controllo della

città; e con l’arrivo di Garibaldi il 7 settembre, del

muro non si parlò più, ma …

389. Ma, fatto il 21 ottobre il plebiscito per

l’annessione, il 7 novembre arrivò in Napoli il nuovo Re

d’Italia, Vittorio Emanuele II, che rispedì l’ormai

inutile Garibaldi nella sua isoletta di Caprera, ed

anche la “forza d’urto” delle meretrici durante le

manifestazioni “liberali” ormai non serviva più.

“Il 18 novembre 1860, il nuovo Eletto di sezione,

Francesco Quarto duca di Belgioioso, convocò il

capo-paranza Ciccio Cappuccio e, a nome del Governo,

minacciò di punirlo con il domicilio coatto se fosse

stato ancora impedito ai muratori di eseguire il

restauro del muro”.

390. E così, quella stessa mattina del 18 novembre, il

Nostro “ardito paladino Orlando”, per non perdere il suo

comodissimo feudo e le relative entrate di rendita,

“salì su una botte, piazzata proprio al centro

dell’Imbrecciata, e disse: - Padrone di casa, metrésse e

puttane! Vi raccomando, se vengono i fabbricatori a fare

un’altra volta il muro, di non fare rimostranze o

chiasso di qualunque specie, perché se la polizia manda

in galera qualcuno per colpa vostra, chi ha colpa dovrà

vedersela con me”.

E così pure, successivamente (30 luglio 1861), il

Cappuccio fu uno dei capintrìti che consegnarono alla

Polizia il camorrista Salvatore Demàta.

Ciccio il capintesta

391. Divenuto dunque capintesta nel 1869, lasciò

l’Imbrecciata e le meretrici a suo fratello Antonio e

andò ad abitare in un appartamento di Via Nardones; poco

distante, in piazza S. Ferdinando, proprio accanto alla

chiesa, aprì un negozio da vrennaiuòlo (=

venditore di crusca e carrube per cavalli).

Questo mestiere di copertura, in verità ereditato

anch’esso dal suo predecessore Tore ‘e Criscienzo,

era conforme a quella che divenne da allora la sua

attività principale e nella quale raggiunse il monopolio

in tutta la città: riscuotere lo sbruffo da

cocchieri e stallieri, dalla compra-vendita di cavalli,

e naturalmente dagli altri vrennaiuòli.

All’occorrenza, poteva anche prestare denaro ai suoi

“protetti”, ad un tasso di interesse che, per quanto

esoso, era tuttavia più basso di quello che praticavano

ordinariamente gli usurai; ciò spiega, in parte, la

popolarità e la fama di uomo “di cuore” di cui godeva

presso i cocchieri.

Ciccio e la donna d’altri

392. Come amante e domestica, nella sua nuova casa di Via

Nardones, si prese la moglie di un altro: si presentò un

giorno in Vico Sergente Maggiore, davanti al “basso” in

cui viveva un ladruncolo chiamato Tore ‘o

schiavuttiello e, spalleggiato da altri quattro

camorristi armati di coltello, gli intimò davanti a

tutti: - Voglio tua moglie! Messo così

eroicamente in fuga il povero schiavuttiello,

andò subito a coricarsi con la di lui moglie, dopo di

che se la portò in Via Nardones, non solo con tutti i

suoi effetti personali, ma anche con tutto ciò che, di

utile, poté trovare nel basso.

Ciccio e le pubbliche istituzioni

393. Se, con Tore ‘e Criscienzo, la Bella Società aveva

partecipato alla conquista del potere da parte

della classe borghese napoletana, con Ciccio

Cappuccio cominciò a partecipare organicamente e

stabilmente all’esercizio di tale potere,

divenendo essa stessa un’istituzione quasi ufficiale

dello Stato italiano, non solo a Napoli.

Il nostro Ciccio fu protetto e vezzeggiato da “imprenditori”,

giornalisti e politici, locali e nazionali, in quanto

procacciatore di voti, di protezione negli affari

privati, e di agevolazioni negli affari legati agli

appalti pubblici.

Mantenne rapporti permanenti con il Prefetto ed il Questore,

che chiudevano entrambi gli occhi sulle attività

estorsive della Bella Società: in cambio, questa non

infastidiva “le persone perbene” dei quartieri alti e

teneva sotto controllo la plebe, contribuendo così alla

gestione dell’ordine pubblico in città.

394. E fu, quasi certamente, su diretto consiglio della

Polizia che il Capintesta introdusse anche alcune

significative variazioni alle regole della Bella

Società.

Anzitutto: “Avvenendo divisioni di partiti fra camorristi e

camorristi, qualunque affiliato può mostrarsi neutrale,

senza lèdere alcun diritto”.

In altri termini: quando due camorristi si fossero

trovati in disaccordo, avrebbero dovuto sbrigarsela fra

di loro, senza coinvolgere altri.

Questa nuova regola chiaramente “mirava a ridurre il numero

dei dichiaramenti che ormai si svolgevano in

continuazione nelle strade di Napoli e a cui

partecipavano decine e decine di camorristi, non solo

uccidendosi a vicenda ma anche mettendo a repentaglio la

vita dei passanti”.

Inoltre, i camorristi più importanti, ancorché notoriamente

oziosi parassiti, dovevano avere, come lui, un normale e

rispettabile mestiere di copertura.

395. Queste novità, ed altre minori, generarono

comprensibilmente molte discussioni nell’àmbito del

Consiglio dei capintrìti: lui però non cedette ed anzi,

nei primi mesi del 1874, operò una sorta di colpo di

stato, sostituendo molti capintrìti, regolarmente

eletti, con altri nominati da lui. Fino a che …

L’attentato a Ciccio Cappuccio

396. Il 23 aprile 1874, un giovane uomo entrò nella bottega di

Ciccio Cappuccio e gli sparò alcuni colpi di pistola,

uno dei quali lo sfiorò tra i capelli; l’attentatore

venne poi arrestato dalla Polizia.

Abbiamo riferito

come “Il Mattino”, nel 1892, raccontò la storia

dell’attentato. Ma altri autori, sia antichi (Serao,

Consiglio, etc.) sia moderni (Di Fiore, Paliotti, etc.),

l’hanno raccontata in modi diversi.

397. Tutto ben ponderato, sembra a chi scrive che la vicenda

possa ricostruirsi come segue.

Le innovazioni apportate dal Nostro alle regole della Bella

Società, ed ancor più le “epurazioni” da lui effettuate,

provocarono certo molti risentimenti nei suoi confronti

all’interno dell’organizzazione, ed il dissenso tendeva

ad allargarsi a tutta la “politica”, da lui seguita, di

sostanziale collaborazione con le istituzioni dello

Stato. Ma chi avrebbe mai osato fare qualcosa contro

Ciccio Cappuccio?

398. I dissidenti trovarono la persona giusta, che non si

chiamava

“Manlio Novi, detto Amalio ‘e Nola”, come scrisse

poi “Il Mattino”, bensì

Manlio Nolli, il cui nome era gergalmente storpiato in

‘O malo ‘e Nola.

Non era uno qualsiasi: la famiglia Nolli era una famiglia

aristocratica. In particolare, Rodrigo Nolli

(1826-1875), barone di Tollo (Provincia di Chieti, in

Abruzzo), allora vivente, era un ex funzionario