vai alla pagina precedente

La “napoletanità” come

ideologia

273. E proprio così, toccando

la duplice nota “sensibile ed universale” dell’amore

e della natura, gli intellettuali organici della

piccola borghesia napoletana inventarono la cosiddetta

“napoletanità” come vera e propria “ideologia” del ceto

medio borghese dopo l’unità d’Italia, attraverso la

quale esso realizzò la sua “egemonia culturale” sulla

plebe.

L’ideologia della “napoletanità”,

da una parte, era un nostalgico e vacuo surrogato

della perduta indipendenza politica, economica e

culturale; dall’altra parte, era un formidabile

collante inter-classista che “annebbiava” le menti e

rendeva ancor più difficile una lucida presa di

coscienza, da parte della plebe, della sua autonoma

collocazione storico-sociale e quindi la rivendicazione,

in forma organizzata, di migliori condizioni di vita.

274. Gli “intellettuali

organici” della piccola borghesia napoletana, gli

inventori inconsci dell’ideologia della “napoletanità”,

furono scrittori che hanno il loro posto in qualsiasi

storia della letteratura, come Matilde Serao, Salvatore

Di Giacomo, Ferdinando Russo e il commediografo Roberto

Bracco.

|

|

Salvatore Di Giacomo con sua moglie Elisa Avigliano |

La squadra dei parolieri:

album di famiglia

275. Ma furono soprattutto

parolieri come:

1)

il giornalista Peppino Turco, autore, come si è

detto (vedi sopra, n°252), di Funiculì

funiculà (1880);

2)

il cautamente socialista, e studiosamente carducciano,

Giovanni Capurro (1859-1920), autore della

celeberrima ‘O sole mio (1898), con musica

composta dal “posteggiatore” Eduardo Di Capua mentre si

trovava in tournée a Odessa, in una grigissima

Ucraina; ma anche di ‘E tre chiuove (1894); ‘O

pizzaiuolo nuovo (1896); Quanno màmmeta nun ce

sta (1904); Lilì Kangy (1905); Fili d’oro

(1915); Tatònno ‘e Quagliarella (1919);

|

|

Gli autori di 'O sole mio (1898) |

3)

il maestro elementare Pasquale Cinquegrana

(1850-1939) che scrisse ‘E bersagliere

(1889); la celebre Furturella (1894);

l’originalissima ‘Ndringhetendrà (1895); le

allegre ‘A cura ‘e mammà (1900) e Rosa Rusella

(1903); e tantissime altre canzoni, alcune delle quali

furono eseguite anche nella Festa dei Gigli di Barra

(vedi oltre, n°343);

|

|

Pasquale Cinquegrana |

4)

il pittore-decoratore (vedi sopra, n°266) Gian

Battista De Curtis (1860–1926) che, oltre

all’immortale Torna a Surriento

[93], è anche autore di versi e musica di

Duorme Carme’ (1892); dei versi di Ninuccia, la

rosa di Toledo (1894), con musica di Vincenzo

Valente; e di Lucia Lucì (1911), insieme al

fratello musicista Ernesto De Curtis (1875-1937),

il quale nel frattempo, come pianista del grande tenore

Beniamino Gigli, portava la canzone napoletana in giro

per il mondo, e scriveva la musica di canzoni come

Voce ‘e notte (1904, Nicolardi) e Tu ca nun

chiagne (1915, Bovio);

|

|

Gian Battista De Curtis |

5)

il poverissimo e sventuratissimo ciabattino Vincenzo

Russo (1876-1904)che imparò a scrivere frequentando

la scuola serale per lavoratori e, prima di morire di

tisi a soli 28 anni, consegnò alla musica di Eduardo Di

Capua (lo stesso di ‘O sole mio) e alla

immortalità nel tempo a venire, i versi di Maria

Mari’ e ‘A serenata d’‘e rose (1899); Io

te vurrìa vasa’ e Torna maggio (1900);

Canzone bella e L’ùrdema canzone mia (1904);

|

|

Vincenzo Russo |

6)

l’altro “sorrentino”, e viveur poi pentito,

Aniello Califano (1870-1919)che ci ha lasciato

canzoni come Girulà (1895); Madama

Chichierchia (1903); Serenata a Surriento

(1907); Ninì Tirabusciò (1911); la canzone dei

soldati della Prima guerra mondiale ‘O surdàto

nnammurato (1915); ed infine, sempre durante la

Grande guerra, la canzone nostalgica della belle

èpoque ormai al tramonto, Tiempe belle ‘e na vota

(1916);

7)

il cameriere del “Caffè Turco”, poi “Caffè Tripoli”, in

Piazza Plebiscito, Giuseppe Capaldo (1874-1919),

il quale, scartato in un primo momento dalla ricca casa

editrice tedesca “Poliphon”, si prese poi la

soddisfazione di respingere la loro successiva offerta,

e si aggregò ai giovani napoletani della casa editrice

“La Canzonetta” con la quale pubblicò alcune delle sue

briose canzoni rimaste celebri: Comme facètte màmmeta

(1906); Ll’arte d’‘o sole (1908); ‘A tazza

‘e cafè (1918); ‘E llampadine (1919);

8)

il mitico Libero Bovio (1883-1942), figlio

chiattòne ed alquanto indolente del deputato,

professore universitario, patriota mazziniano di stretta

osservanza ed illustre Massone Giovanni Bovio

(1837-1903); con scarsa propensione sia al lavoro

sia allo studio, alla morte del padre ottenne, per

debita raccomandazione, un posto di scrivano al Museo

Nazionale, dal quale poté dedicarsi alla sua vera

vocazione di autore di canzoni; lasciata clamorosamente

la casa editrice musicale tedesca “Poliphon” nel clima

delle manifestazioni “interventiste” contro la Germania

e contro l’Impero austro-ungarico che precedettero la

Prima guerra mondiale, fu direttore de “La Canzonetta”

fino al 1923, passò poi alla “Santa Lucia” fino al 1934,

ed infine diede vita alla “Bottega dei quattro” insieme

ai musicisti Nicola Valente, Ernesto Tagliaferri e

Gaetano Lama; gli anni della sua vita sono scandìti da

canzoni famose, che distillano la quintessenza della “napoletanità”:

Surdàte (1909); ‘A serenata ‘e Pulecenella

(1911); ‘A canzone ‘e Napule (1912);

Tarantella luciana, Sona chitarra e Amor

di pastorello (1913); Guapparìa (1914); Tu

ca nun chiagne e Napule canta (1915);

Reginella (1917); Cara piccina (1918);

Napule e Maria (1921); Silenzio cantatore e

Brìnneso (1922); Chiove e L’addio

(1923); ‘O paese d’ ‘o sole (1925); Lacreme

napulitane (1925); Signorinella (1931);

Passione (1935); e tante altre …

9)

Eduardo Nicolardi (1878-1954),

figlio del direttore amministrativo del giornale “Il

Mattino” e, a sua volta, direttore amministrativo per

circa 40 anni (1910-1950) dell’ospedale “Loreto Mare”;

autore della celebre Voce ‘e notte (1904),

dedicata alla sua futura moglie Anna Rossi e musicata da

Ernesto De Curtis; ma anche di Sciuldèzza bella

(1905), Mmiez’‘o grano (1909), ed infine

di Tammurriata nera (1944), con musica di E.A.

Mario, che gli fu ispirata proprio dalle nascite dei

primi “criatùri niri”, figli di donne napoletane e di

soldati dell’esercito americano di occupazione, che

avvenivano nell’ospedale da lui diretto;

|

|

Edoardo Nicolardi |

10)

il primo “cantautore”, anche in italiano, Armando

Gill (pseudonimo di Michele Testa, 1878-1945) della

cui copiosa produzione ricordiamo qui: Rispetti

all’antica (1915); Come pioveva e ‘E

quatto ‘e maggio (1918); Bella ca bella si’

(1919); ‘O zampugnaro ‘nnammurato (1924); E

allora? (1927); …

11)

l’altro paroliere e musicista insieme, E.A. Mario

(pseudonimo di Giovanni Gaeta, 1884-1961): autore dei

versi di Comme se canta a Napule (1911);

Funtana all’ombra e Maggio si’ tu (1912);

Io, ‘na chitarra e ‘a luna (1913); La leggenda

del Piave, la mitica canzone patriottica del giugno

1918; seguita dalla altrettanto mitica canzone degli

emigranti Santa Lucia luntana (1919); le tre

canzoni che fecero la fortuna della “chanteuse

sensuale” Anna Fougez e cioè Ladra (1916),

Vipera e Le rose rosse (1919), alle quali

farà poi quasi da contrappunto la celebre Balocchi e

profumi (1928); Canzone appassiunata e

Mandulinata a Surriento (1922); ed autore della

musica di Core furastiero (1928), con parole di

Alfredo Melina; Dduie paravìse (1928), su parole

di Ciro Parente; e della già citata Tammurriata nera

(1944), sui versi di Eduardo Nicolardi, che era suo

con-suocero.

L’opposto di Francesco Mastriani: Ernesto Mùrolo

276. E per ultimo il più

“scervellato” di tutti, e cioè Ernesto Murolo

(1876-1939) quello che potrebbe essere considerato,

per superficialità intellettuale ed irresponsabilità

morale, l’esatto opposto di Francesco Mastriani (vedi

sopra, n°117 e segg.).

Per lui Napoli era veramente

solo il panorama che vedeva dalla sua casa al Vomero ed

i napoletani veramente persone che vivevano

felici, senza alcun bisogno di lavorare, godendosi ’e

belle figliòle, ‘o sole, ‘o mare, ‘e stelle, e ‘a

luna quanno spònta.

Difatti, lui visse

parassitariamente di rendita per tutta la vita, “senza

fare nulla e tuttavia in continua agitazione” (cfr 2Ts

3, 10-12).

|

|

Ernesto Mùrolo |

277. Ufficialmente, era figlio

di Vincenzo Murolo e di Maria Palumbo, ma tutti sapevano

(e mai come in questo caso: vox populi, vox Dei)

che era figlio, in realtà, dell’ineffabile Edoardo

Scarpetta (vedi sopra, nn°227-228) il quale, per

liberarsi vantaggiosamente dal peso di questo ennesimo

figlio occasionale ed indesiderato, l’aveva ceduto, a

prezzo forse nemmeno eccessivo, al buon Don Vincenzo e

alla moglie, che non potevano avere figli propri e che

lo adottarono legittimandolo.

Il padre adottivo era un ricco

commerciante ed Ernestino visse nella bambagia fin da

piccolo, da “figlio di papà”, senza impegnarsi né a

lavorare né a studiare, e alla morte di Vincenzo, dopo

aver vinto la causa mossa contro di lui da altri

parenti, si ritrovò nel 1908 (a 32 anni) unico erede di

un vasto patrimonio.

278. Da quel momento, si dedicò

con scrupolosa incoscienza a scialacquare i soldi che il

defunto aveva accumulato con accorta parsimonia. Si

diede una rispettabilità borghese sposando Lia Cavalli,

figlia venticinquenne di un pittore livornese, dalla

quale (?) ebbe 7 figli; ma questo ovviamente non gli

impedì di “innamorarsi” di molte altre donne,

frequentate con varia intensità e per periodi più o meno

lunghi, sempre all’insegna, beato lui, di romantiche

passeggiate ed abbondanti libagioni …

279. Nel 1917 era in pieno

svolgimento la Prima guerra mondiale, milioni di uomini

di tutte le nazionalità stavano letteralmente

crepando nelle trincee e lui, dal suo salotto del

Vomero, si rivolgeva al “popolo” con una canzone

intitolata appunto Popolo po’ il cui ritornello

dice:

Napule, bella città,

ride, ce veve 'a coppa e campa assaje, ca ll'aria 'o ddà.

Stasera cu 'a figliola ca ce attòcca,

popolo, pò,

a musso a musso, azzìcco azzìcco, oje vocca,

tu che ne vuò?

Sia incoscienza sia semplice

superficialità, fa il paio con il ritornello di un’altra

canzone, del 1924, intitolata Qui fu Napoli,

nella quale, fra il mare, la luna, le stelle, e i

pescatori che preparano da mangiare a lui e alla bella

figliola di turno, conclude:

E io canto: - Qui fu Napoli.

Nisciùno è meglio ‘e me.

Dimàne penzo e riébbete,

stasera so’ nu rre.

280. Diceva di non occuparsi di

politica, ma nel 1925 fu comunque tra i firmatari

(insieme, è pur vero, a Salvatore Di Giacomo, Luigi

Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Curzio Malaparte …) del

“Manifesto degli intellettuali fascisti” scritto da

Giovanni Gentile.

281. Quando, una decina di anni

dopo, ormai vecchio, gli finirono i soldi, per

sopravvivere si mise a scrivere “sceneggiate”: “sciolto

da ogni velleità artistica e da ogni intendimento

poetico, Murolo riscosse, con le sceneggiate da lui

allestite, il consenso di un pubblico pronto a cadere

nel trabocchetto di ogni più elementare macchina

teatrale”[94].

Ebbe pure l’ultima fortuna di

morire prima che iniziasse la seconda guerra mondiale.

Sulla sua tomba, starebbe opportuno l’epitaffio:

“Avrebbe potuto fare del bene a molti, ma pensò solo a

se stesso”.

282. Rimane il fascino

indiscutibile delle sue canzoni, per lo più musicate da

Ernesto Tagliaferri: Pusilleco addirùso (1904);

Tarantelluccia (1907); L’ammore che fa fa’(1911);

Te si scurdàta ‘e Napule (1912); Popolo po’

(1917); Napule ca se ne va (1920);

Mandulinata a Napule (1921); Qui fu Napoli

(1924); Piscatore ‘e Pusilleco (1925);

Tarantella internazionale (1926); Quann’ammore

vo’ fila’ (1929); Nun me sceta’ (1930); ‘A

canzone d’‘a felicità (1930); Adduòrmete cu’ me

(1931); ‘O cunto ‘e Mariarosa(1932).

L’album di famiglia dei musicisti

283. Altrettanto se non più

importanti, come “intellettuali organici della

napoletanità”, furono i musicisti, a partire dai

due illustri e coetanei capo-stipiti:

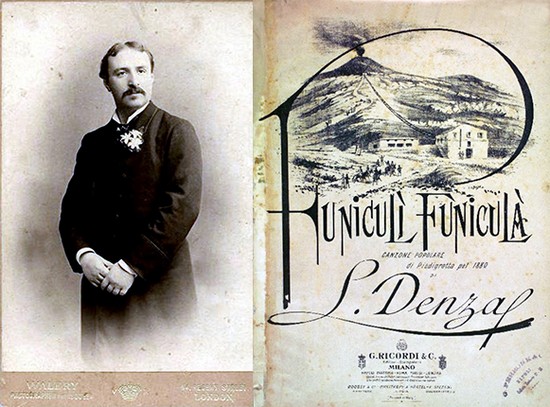

1)

l’abruzzese Francesco Paolo Tosti (1846-1916),

che fu insegnante di musica della regina Margherita e

poi alla Corte della regina Vittoria in Inghilterra, e

compose fra l’altro i super-classici: A Marechiare

(1886), su versi di Salvatore Di Giacomo e ‘A

vucchèlla (1904), su versi di Gabriele D’Annunzio;

|

|

Gabriele D'Annunzio 'A vucchella |

2)

Luigi Denza (1846-1922),

già citato (vedi sopra, n°252) come autore della musica

di Funiculì funiculà, allievo di Francesco

Saverio Mercadante e poi maestro di canto al

Conservatorio di S. Pietro a Maiella, che nel 1879 si

trasferì a Londra dove insegnò alla Real Accademia di

Musica, e tornava solo per le vacanze termali al suo

paese natìo Castellammare di Stabia.

|

|

Il maestro Luigi Denza |

E poi:

1)

il raffinato Mario Costa (1858-1933), per il

quale impazzivano le più belle dame dell’aristocrazia

napoletana, e fu il primo musicista di Salvatore Di

Giacomo: Nannì (1882); le tre canzoni del 1885,

per la ripresa di Piedigrotta dopo il colera del 1884, e

cioè Carulì, Oilì oilà e Era de maggio;

Luna nova (1887), che divenne la canzone

preferita del Papa Leone XIII; ‘A ritirata,

scritta sempre nel 1887 in occasione della “disfatta di

Dògali”; Lariulà (1890); Catarì (1892);

Serenata napulitana (1896);

2)

il languido e dannunziano Enrico De Leva (1867-1955),

rimasto celebre per la musica di ‘E spìngule frangése

firmata da Di Giacomo nel 1888.

E poi ancora:

1)

il geniale musicista popolare autodidatta Salvatore

Gambardella (1871-1913), vero “Mozart napoletano”:

figlio di un portinaio, iniziò a lavorare da ragazzo

come garzone nella bottega di ferramenta del musicista

Vincenzo Di Chiara, che fu il primo ad intuire ed

assecondare il suo innato talento musicale; nel 1893,

senza saper scrivere le note, “inventò” la musica di

‘O marenariello; il

successo di quella canzone attirò su di lui l’attenzione

dell’editore Bideri, che gli “affiancò” il maestro

Achille Longo, allora insegnante nel conservatorio di S.

Pietro a Majella, con il compito di “trascrivere” in

buona e dovuta forma le melodie che Gambardella

improvvisava “ad orecchio”; nacquero così piccoli ma

geniali brani di ogni genere musicale, composti per

tutti i più importanti parolieri: ‘E trezze ‘e

Caruline e Don Carluccio (Di Giacomo);

Quanno tramonta ‘o sole (Ferdinando Russo);

Quanno màmmeta nun ce sta e Lilì Kangy

(Capurro); Comme facette màmmeta e L’arte d’o

sole (Capaldo); Furturèlla (Cinquegrana),

della cui musica lo stesso Giacomo Puccini disse: “La

canzone ha una progressione musicale discendente degna

del più grande musicista classico”;

Pusilleco addirùso

(Murolo); Serenata a Surriento e Ninì

Tirabusciò (Califano) e tanti altri;

Salvatore Gambardella morì a soli 42 anni, povero quasi

com’era alla nascita: l’unico che ci si arricchì fu

l’editore Bideri;

|

|

Il musicista autodidatta Salvatore Gambardella |

2)

Eduardo Di Capua (1865–1917),

il musicista di ‘O sole mio e delle grandi

canzoni di Vincenzo Russo, che lui conobbe perché era un

accanito quanto sfortunato giocatore al lotto e

Vincenzino Russo aveva fama di “assistito”;

3)

Rodolfo Falvo (1873–1937),

detto “mascagnino”, compagno di Bovio nella rottura

“patriottica” con la “Poliphon” (vedi sopra, n°275) e

poi a “La canzonetta”, autore di Uocchie

c’arraggiunate (1904, versi di Alfredo Falcone

Fieni); Guapparìa (1914, versi di Libero Bovio);

Dicitencélle vuje (1930, versi di Enzo Fusco);

ironia della sorte: sia l’avvocato Falcone Fieni (nel

19??) sia Enzo Fusco (nel 1951) morirono suicidi,

lanciandosi da un balcone del Vecchio Policlinico di

Napoli;

|

|

Il maestro Rodolfo Falvo 'mascagnino' |

4)

il calabrese Vincenzo Valente (1855-1921), detto

‘o scuòrfano (vedi la foto!) per la sua

bruttezza, ma autore di musiche belle come quella di

Tiempe belle ‘e na vota;

|

|

Il maestro Vincenzo Valente 'o scuòrfano |

5)

Vincenzo Di Chiara (1864–1937),

al quale abbiamo già accennato come “scopritore” di

Gambardella, e rimasto poi famoso soprattutto per il

testo (in italiano) e la musica di La spagnola

(1906);

6)

Francesco Buongiovanni (1872-1940), il musicista di Totonno ‘e

Quagliarella (1919, Capurro) e di Làcreme

napulitane (1925, Bovio); ma soprattutto di

Palomma ‘e notte (1907): i versi di questa canzone

sono giustamente attribuiti a Salvatore Di Giacomo,

anche se Don Salvatore tradusse e adattò, in napoletano

e secondo il suo personale genio poetico, una

pre-esistente poesia in dialetto veneto della scrittrice

di origini armène Vittoria Aganoor Pompilj

(1855-1910) intitolata appunto “La pavègia”;

|

|

Il musicista Francesco Buongiovanni |

7)

Giuseppe De Gregorio (1866-1933),

che tenne per molti anni una apprezzata scuola di canto,

ed autore della musica di parecchi testi di Pasquale

Cinquegrana, fra i quali Ntringhetendrà (1895) e

Napule bello (1898);

8)

Enrico Cannio (1875-1949),

amico ed accompagnatore musicale di Raffaele Viviani

come di Enrico Caruso, autore delle felicissime musiche

di ‘A serenata ‘e Pulecenella (1911, Bovio) e

Tarantella luciana (1913, Bovio); ‘O surdàto

‘nnammurato (1915, Califano); Rusella ‘e maggio

(1939, versi di Arturo Trusiano);

|

|

Il musicista Enrico Cannio |

9)

Giuseppe Capolongo (1877-1928),

autore di Nuttata ‘e sentimento (1908), anche lui

musicista autodidatta come Gambardella, di mestiere

faceva l’impiegato in un Banco Lotto di Via Tribunali;

insieme all’amico Francesco Feola fondò nel 1905 la

importante Casa editrice musicale “La canzonetta”; e per

“La canzonetta” lavorò anche Alessandro Cassese

(1876-1916), nativo di Castellammare di Stabia e

autore dei versi di Nuttata ‘e sentimento, che di

mestiere faceva invece la guida turistica (conosceva

bene la storia dell’arte e parlava correntemente il

francese, l’inglese e il tedesco) e morì in

combattimento durante la Prima guerra mondiale,

lasciando (ahi, loro!) la moglie e sei figlioli.

|

|

|

Il musicista Giuseppe Capolongo |

|

Il poeta Alessandro Cassese |

10)

il foggiano Evèmero Nardella (1878-1950):

Suspirànno (Murolo) e Mmiez’‘o grano

(Nicolardi), entrambe del 1909; Surdàte

(1910, Bovio) e Chiove (1923, Bovio);

11)

Emanuele Nutile (1862-1932):

Mamma mia che vo’ sape’ (1909, Ferdinando Russo);

Amor di pastorello (1913, Bovio); Anema e core

(1933, Pacifico Vento);

|

Il maestro Emanuele Nutile |

12)

Ed infine la triade: Nicola Valente (1881-1946),

figlio di Vincenzo ‘o scuòrfano; Ernesto

Tagliaferri (1889-1937) figlio invece di un barbiere

del Borgo S. Antonio Abate e diplomato in violino al

Conservatorio di S. Pietro a Majella; Gaetano Lama

(1886-1950), musicista elegante per “periodiche”;

tutti e tre, insieme a Libero Bovio, fondarono negli

anni Trenta la “Bottega dei quattro”, che ebbe però vita

alquanto breve e poco fortunata.

La città “messa a mollo”

284. Parolieri e musicisti,

ogni anno, in particolare in occasione della Festa di

Piedigrotta, riversarono nelle strade, piazze e larghi,

vicoli e vicoletti, fòndaci, suppòrtici, spiagge e

marine, veri e propri torrenti di versi e di note, che i

pianini dei vicoli, le “posteggie” dei ristoranti, i

concertini del varietà, le sciantòse del Salone

Margherita e le signorine da marito nelle festicciole

periodiche dei salotti borghesi, ripetevano senza mai

stancarsi.

Tutta la città, e quindi

soprattutto la ingente mole della plebe urbana, venne

letteralmente “messa a mollo” in un infuso

sentimental-piccolo borghese di voci silenziose e

silenzi parlanti, occhi dolci e manélle delicate,

cuori ingrati e làcreme napulitàne, guappi

innamorati ed emigranti lontani dal mare e dalla luna di

Posillipo e di Marechiaro: un infuso dolcissimo, dal

quale traboccavano le parole “cuore” e “amore” (la rima

“più antica e più difficile del mondo”, secondo Umberto

Saba), la parola “mamma”, la parola “casa”, la parola

“rosa”, allegria e malinconia …

285. Come resistere a questa

Sirena ammaliatrice? L’immagine che la piccola borghesia

napoletana voleva avere di sé e della sua

città, per quanto ben lontana dal vero, venne

efficacemente trasmessa alla plebe, agli emigranti e ai

forestieri.

Tanto efficacemente che, ancora

nel 1947 (!), si poteva dipingere questo assai poco

realistico “Acquarello napoletano” (musica di Lino

Benedetto e parole di Enzo Bonagura, che non a caso era

stato segretario del Partito fascista a S. Giuseppe

Vesuviano negli anni Venti e Trenta):

Ué, ué … Madonna Notte ci

convita!

Venite, mùsici e poeti!

Da questa tavola imbandita,

brinderemo all’incantesimo

lunar!

Settimana di sette feste:

questa è Napoli, punto e basta!

La fascia di seta

profumata sulle piaghe ulcerate

286. Ma fin dall’inizio questa

immagine “acquerellata” non era che un tenue e

leggerissimo velo che copriva le antiche piaghe

irrisolte della pre-esistente miseria che andava adesso

aggravandosi nel nuovo sistema liberale borghese.

Questa immagine, come aveva già

scritto Francesco Mastriani (vedi sopra, n°189), non era

che “una

fascia d’oro o di seta” impregnata delle “essenze più

prelibate e odorose” e “gittata sulla cangrèna” delle

annose piaghe:

la mancanza di un

lavoro dignitoso e di una casa decente, di cure mediche

non troppo costose, di acqua pulita e di un vero sistema

fognario, di una istruzione adeguata e di un minimo di

servizi pubblici efficienti; mentre la città rimaneva in

balìa di capitali del nord o forestieri, di banchieri

intrallazzatori e di un ceto dirigente locale incapace

e/o corrotto.

287. Nel 1884 c’era stato il

colera ed il successivo “Risanamento” si era risolto in

una grande operazione speculativa che ben pochi vantaggi

aveva apportato al popolo minuto

[95].

Di lì a poco, nel 1901,

l’inchiesta Sarédo “scoperchierà” ufficialmente quella

pentola dalla quale traboccava il dolcissimo infuso di

cuore-amore, e la pentola mostrerà tutto il suo vero e

ripugnante contenuto: ma servirà?

Comm’a ‘nu suonno de marenàre,

tu duorme, Napule, viata a te!

Duorme ma, ’nzuonno, làcreme amàre

tu chiagne, Nàpule: scétate, scé!

Puozze ‘na vota resuscità!

Scétate,

scé, Napule, Na’!

[96]

La festa dei gigli a

Barra nell’Ottocento: le origini (1822-23)

288. E’ merito di Romano Marino l’aver recuperato e

pubblicato i pochi documenti sulla festa dei gigli di

Barra nell’Ottocento giunti fino a noi.

289. Delibera di Giunta Municipale n°68 del 1°luglio

1822: “… non si autorizza la processione di un

castelletto di legno, detto giglio, in occasione della

festività della Patrona di questo Comune lungo la strada

principale … poiché si è nell’attesa, dopo comunicazione

scritta inviata alla Règia Intendenza, di autorizzazione

per ordine pubblico …”

Delibera di Giunta Municipale n°56 del 30 giugno 1823:

“… il Sindaco … avùtone l’autorizzazione e predisposto

adeguato servizio d’ordine con Guardia nazionale,

municipale e campestre … autorizza che sia

trasportata per la strada Parrocchia una macchina

lignea, detta giglio, similare a Nola …”

290. Come sappiamo, il 9 luglio

1822, essendo papa Pio VII (1800-1823), arcivescovo di

Napoli il card. Luigi Ruffo Scilla (1802-1832) e parroco

don Gaetano Ascione (1806-1825), venne emessa la

apposita Bolla pontificia con la quale S. Anna veniva

proclamata ufficialmente quale “patrona” di tutto il

Comune della Barra

[98].

Da quell’anno, poté dunque effettuarsi ufficialmente, il

26 luglio, anche la processione di S. Anna “lungo la

strada principale”, che allora però non si chiamava

ancora Corso Sirena, ma portava nomi diversi nei suoi

diversi tratti ovvero, nell’ordine, a scendere da

Monteleone: Strada detta Sciùlia, Strade di Sopra e di

Sotto (le Torri), Strada Parrocchia, Strada S.

Antonio, e poi Crocella, Serino e S. Anna

[99].

291. In quella solenne circostanza, un gruppo di

Barresi, la maggior parte facchini che lavoravano al

porto e alla dogàna (cosiddetti “sangiovannàri”), ebbe

l’idea di trasportare “una macchina lignea, detta

giglio, similare a Nola” per “la strada Parrocchia”

ovvero di aggregarsi con il giglio alla processione

della Santa nel tratto fra la Parrocchia e la chiesa di

S. Antonio.

Nel 1822, però, come abbiamo visto, “si è nell’attesa,

dopo comunicazione scritta inviata alla Règia

Intendenza, di autorizzazione per ordine pubblico” e

pertanto quel primo ed unico giglio barrese rimase fermo

laddove era stato costruito, presumibilmente in Largo

Parrocchia, di fronte all’ingresso di Palazzo Magliano.

292. Solo nel successivo anno

1823, “avùtone l’autorizzazione”, il giglio si poté

accodare alla processione di S. Anna, nel previsto

tratto fra la chiesa di S. Anna e quella di S. Antonio …

e passando davanti alla “Casa comunale” di Barra che,

per tutto il periodo borbonico successivo al Decennio

francese (1815-1860), era il palazzetto, poco distante

dalla Parrocchia e designato attualmente Corso Sirena

n°290, sul cui portone si vede ancor oggi lo stemma

municipale della Sirena bi-cauda con il motto

UNIVERSITAS

[100].

Si ricordi anche che, a quel tempo, non c’era ancora la

Piazza e l’ex-convento francescano aveva solo due piani

ed era adibito a carcere

[101].

Come era fatto il giglio

del 1822-23

293. Ma come era fatto questo “castelletto di legno”,

questa “macchina lignea, detto giglio, similare a Nola”

che, rimasto fermo nel 1822, poté poi seguire per un

breve tratto la processione della Santa Patrona di Barra

nel 1823?

Nella prima metà dell’Ottocento, la forma del giglio, a

Barra come a Nola, era all’incirca quella di una torre

quadrata a quattro facce, più bassa dei gigli attuali,

ma fatta comunque di più piani sovrapposti, e che veniva

semplicemente “portata in processione” a spalla, al

suono (senza canzoni) di una “strepitosa marcetta”, come

testimonia Karl August Mayer (1808-1894) nel suo

diario di viaggio pubblicato nel 1840:

“Mi sia permesso di dire una parola su una festa, San

Paolino, che si celebra a Nola, a quattro ore da Napoli,

il 22 giugno.

Questa festa è caratteristica in quanto che in essa sono

portati in processione per le strade, a passo

accelerato, da uomini che camminano nascosti sotto

tappeti, palchi di cinque piani, di venti piedi di

altezza, riccamente dipinti e dorati, e ornati di fiori

e bandiere.

Nel piano più basso, si vede una banda di musicisti che,

tra il giubilo generale e lo scoppio di mortaretti e

colpi di cannone, lanciano la loro strepitosa marcia.

I piani superiori sono fregiati di angeli e di santi,

che sono in parte pupazzi di legno, in parte graziosi

bambini, riccamente addobbati”

[102].

I gigli nella seconda

metà dell’Ottocento

294. Sarà solo nella seconda metà dell’Ottocento

che i gigli assumeranno la forma slanciata che vediamo

tuttora e cresceranno gradualmente in altezza fino agli

attuali 25 metri, come attesta un altro illustre

viaggiatore, Ferdinand Gregorovius (1821-1891),

che venne in Italia la prima volta nel 1852 e vi

soggiornò poi, per lunghi periodi, prima e dopo

l’unificazione politica della penisola nel 1860:

“Mi si era parlato, a Napoli, della festa di San Paolino

a Nola e mi si era anche assicurato che meritava di

essere veduta.

Ero appena entrato a Nola che mi colpì la vista una

strana cosa, della quale non avevo ombra d’idea e che mi

fece dubitare di trovarmi piuttosto nelle Indie, od al

Giappone, che in Italia, nella Campania.

Vidi una specie di torre, alta, sottile, tutta

ornata di carta rossa, di dorature, di fregi d’argento,

portata sulle spalle da uomini. Era divisa in cinque

ordini, a piani, a colonne, decorata di frontespizi, di

archi, di cornici, di nicchie, di figure e coperta ai

due lati di numerose bandiere ...

Giunta poi ogni torre davanti alla cattedrale,

incominciava uno strano spettacolo, imperocché ognuna di

quelle moli grandiose si dava a ballare a suon di

musica.

Precedeva i portatori un uomo con un bastone, il quale

batteva il tempo, e le torri seguivano quello. Il

colosso oscillava e sembrava ad ogni istante che volesse

perdere l'equilibrio e cadere; tutte le figure si

muovevano, le bandiere sventolavano; era un colpo

d'occhio fantastico”[103].

I sangiovannàri

295. Riguardo invece ai cosiddetti “sangiovannàri”

(vedi sopra, n°291) ed al loro rapporto con la festa dei

gigli, il già citato Karl August Mayer scrive:

“San Giovanni il battezzatore, la cui festa è

notoriamente celebrata il 24 giugno, è il patrono dei

facchini napoletani, che abitano per lo più nel vicino

villaggio di San Giovanni (chiamato così dal nome del

Santo) che è sulla strada per Portici”.

296. Ma, soprattutto, abbiamo il celebre de Bourcard

(prima edizione del secondo volume: anno 1858) il quale

dettagliatamente dòcet:

“Lazzarone— nome generico dell'infimo ordine del nostro

popolo.

Facchino — lazzarone che ha deposto in gran parte la

rozzezza originaria, utilissimo anzi necessario alla

società, industrioso, intelligente, onesto, sempre

occupato, attivo, solerte, e d'ordinario, come vedremo,

assai onorato e stimato.

I facchini, addetti esclusivamente ai trasporti, ciò

fanno in diversi modi. Alcuni lèvano i pesi interamente

sul capo. Altri, ponendosi una specie di berretto lungo

di lana bigia che ricade attortigliato sul collo, e

detto perciò sacco, caricano del peso il collo medesimo:

e questo chiamano, con propria frase, auzàre ‘ncuollo

(alzare in collo).

Altri, infine, trasportano i pesi affidandoli ad una

spranga, che appoggiano sopra una sola spalla, e questi

ultimi sono quasi tutti di San Giovanni a Teduccio,

grazioso ed industre villaggio ne’ dintorni di Napoli,

detti perciò comunemente i sangiovannàri”.

|

I sangiovannàri |

I sangiovannàri e

la festa dei gigli a Nola

297. “Al nominare i sangiovannàri, molti dei

nostri lettori saran corsi per avventura col pensiero

alla bella festa popolare così detta de’ gigli, che da

costoro rècansi in ispalla nel giorno 22 giugno, in cui

la città di Nola celebra la festa del suo vescovo e

protettore S. Paolino …

298. Queste piramidi o gigli, avanzando di tempo in

tempo, sono arrivati oggidì (1858) ad una tanto

considerevole mole e smisurata altezza che soprastano i

tetti de’ più alti edifizi della città.

Ciascun lato di essi gigli è adorno di fiori, nastri,

bende, festoni, statuette di carta pesta e simiglianti

cose.

La macchina è divisa in più ordini, nel primo dei quali

è collocata l’orchestra, ed accompagnati dal suono di

questa, i facchini (che sono appunto i sangiovannàri)

ballano a tempo di musica con quello smisurato peso

sulle spalle.

Gli altri ordini sono occupati da popolani, ne’ loro

abiti da festa e le donne si rivestono de’ migliori

ornamenti che posseggono.

Questi gigli sono costruiti a cura delle diverse

corporazioni di arti e mestieri, che ricordano le

antiche fratrìe. I principali sono quelli de’

sartori, de’ calzolai, de’ fabbricatori e degli

ortolani.

Ciascun giglio è sostenuto da 16 facchini, ma il più

grandioso è quello degli ortolani, trasportato da 36 di

essi.

Spari di mortaretti, campane a disteso, fuochi

d’artifizio, luminarie e quant’altro possa esservi di

più clamoroso in una festa popolare, rendono pomposa e

magnifica la processione de’ gigli, i quali,

accompagnati da numeroso clero, vengono portati innanzi

al Vescovado dove ricevono la benedizione del

Santissimo”.

I diversi tipi di

facchini

299. “Per tornare ora al nostro proposito, i facchini,

come dianzi dicemmo, sono industriosi ed intelligenti ma

formano le principali loro doti l’onestà e

l’onoratezza. Déggiono queste, anzi, dirsi

condizioni assolutamente inerenti all'esercizio di un

mestiere che ridùcesi, in sostanza, ad un contratto di

buona fede.

Hànnovi diverse specie di facchini.

300. Alcuni sono destinati a Règie Amministrazioni come

al Banco, al Monte de’ pegni, alla Zecca etc. e la

fiducia che in costoro ripone lo stesso Governo, come di

leggieri è a credere, è piena ed illimitata, sì che

eglino hanno ingresso libero in qualsivoglia di coteste

officine e senza riserba di sorta.

Eguale, anzi maggiore, è la fiducia che ispirano quelli

addetti alla Gran Dogana, e di cui or ora

c’intratterremo più distesamente.

301. Altri stanno al servizio delle strade ferrate, per

comodo de’ viaggiatori affin di trasportare i loro

effetti, come baùli, casse, sacche da viaggio, etc.

302. Altri trasportano in ispalla le bare, distribuiti

alle quattro aste dello strato mortuario, e sono

propriamente i becchini. Costoro appartengono per

Io più al quartiere Mercato.

303. Hànnovi quelli impiegati pel trasporto del carbone

fossile su i bastimenti a vapore, règi o mercantili, e

questi sono d’ordinario al servigio di partitari o

appaltatori.

304. Hànnovi quelli esclusivamente addetti al trasporto

di strumenti musicali, come pianoforti, arpe e simili, e

costoro formano una specialità, per la cura,

l’attenzione e l’espertezza che si richiéggono nel

maneggio degli strumenti medesimi. Essi risiedono

principalmente alla salita Magnocavallo.

305. I seggettiéri vanno anche nel numero dei

facchini, e sono quelli destinati al trasporto delle

seggètte o bùssole, le quali son poggiate a due aste di

legno che eglino règgono con ambe le mani, e

raccomandate inoltre ad una grossa coreggia che pende

loro dal collo. Le donne di teatro principalmente fanno

uso di tal mezzo quando si trasferiscono al loro

officio, sia pe’ concerti sia per le rappresentazioni.

Queste seggette accolgono il mondo femminile di cantanti

e di corifee di primo secondo e terz’ordine, assolute e

non assolute, di alto o basso cartello, senza

distinzione di sorta, dall’ugola preziosa della Malibran

all’ultima corista, da’ piedi alati della Essler alla

più oscura tra le corifee.

|

I seggettieri |

306. Eravi una volta un’altra specie, non saprei dire se

di facchini o di lazzaroni, così detti passa-lave,

che a piedi scalzi e co’ calzoni rimboccati fino al

ginocchio, toglievano sulle spalle i passeggieri ne’

giorni molto piovosi e li traghettavano da un lato

all’altro delle grosse lave. Vero è che, tal fiata, o

non essendo abbastanza forti da reggere il soprastante

fardello, o per disquilibrio della persona, o per altra

causa, procacciavano un bagno freddo alle loro innocenti

vittime, d’altra parte troppo inaspettato ed

intempestivo, ciò che ha dato origine a molte grottesche

caricature che véggonsi anche oggidì ne’ disegni de’

costumi napolitani. Nondimeno è giustizia avvertire come

ciò avvenisse molto di rado. Di presente (1858),

non véggonsi più di cotesti passa-lave essendone

quasi che affatto cessato il bisogno.

307. Hànnovi finalmente facchini i quali non esercitano

propriamente alcuna specialità di mestiere, ma stanno lì

a disposizione di qualunque voglia avvalersi

della loro opera. E questo è il facchino come

ordinariamente vien delineato ne’ quadri de’ nostri

costumi. Sdraiato nella sua sporta (grossa cesta)

nella quale mangia beve e dorme, tra i nembi di fumo che

partono dalla pipa, indivisibile sua compagna, egli si

dà pochissimo pensiero del domani, bastandogli quanto

provveder possa ai bisogni della giornata. Nulla

ingordo, quando ha di che accender la pipa, di che

comprare i suoi deliziosi maccheroni e di che

provvedersi d’un sorso di vino, si reputa il più felice

di questa terra. Chiamato dall'avventore, lo segue e

lucra così la sua giornata.

308. I facchini napolitani sono dotati, in generale,

d’una forza non comune; ciò che possiamo di leggieri

argomentare dagli smodati pesi che talvolta uno solo di

essi sostiene sul capo e trasporta con ammirabile

disinvoltura”.

I facchini ‘o quatto

‘e Maggio

309. “L’aver poi eglino una grandissima attività e

perizia è cosa che può osservarsi di continuo, in

ispecie nella tumultuosa e tradizionale giornata del

quattro maggio. Ivi campeggia, ivi regna, ivi domina il

facchino.

Ed eccoli affaccendarsi, correre giù e su, scendere e

salir per le altrui scale, pieni di polvere, trafelàti,

affannosi, grondànti sudore a goccioloni. E taluni

trasportano Ie masserizie sul capo; tali altri sulla

schiena; tali altri le caricano su carretti, in guisa

tale architettandole che non pure vi sia pericolo di

perdita e caduta di oggetti, ma anche vi si ammiri

l'arte e la ragionata disposizione; e tali ancora si

sobbarcano eglino stessi a’ loro carretti a modo di

giumenti.

Questi facchini si compongono in parànze,

ciascuna delle quali ha il suo capo-parànza da

cui dipendono, e che è responsabile direttamente verso i

suoi clienti della roba la quale gli viene affidata.

|

O quatto 'e maggio |

310. Né altro aggiugneremo sul quattro Maggio, avendone

già tenuto proposito nel primo volume di quest’opera, e

passeremo a qualche maggiore specialità sul facchino di

San Giovanni a Teduccio, ovvero sangiovannàro,

onde sopra toccammo”.

Il sangiovannàro

come cipresso fra i viburni

311. “Il sangiovannàro può dirsi veramente il

facchino-tipo, perocché primeggia sugli altri, secondo

la frase del Mantovano (Virgilio):

Quantum lenta sòlent inter viburna cupressi

Quanto i cipressi si innalzano fra i viburni

Se l’onestà e l’onoratezza (ripetiamo) è la condizione

indispensabile del facchino in generale, lo è poi in un

modo eminente del sangiovannàro.

Non solo i privati, ma ancora il governo, affida a

costoro tesori preziosissimi, e quelli e questo sono

troppo sicuri della illibatezza de’ depositari, come

alla lor volta i facchini vàlutano compiutamente

l’importanza di conservarla.

In altri mestieri è forse possibile riparare ad una

frode, ad una infedeltà, ma qual risorsa rimarrebbe al

sangiovannàro che avesse, anche una sola volta e

per poco, maculàto il suo onore? Niuno più al certo se

ne avvarrebbe, nè resterèbbegli che campar la vita

accattando.

Quei versi del Boileau :

L’honneur est comme une ile escarpée et sans bords:

on n’y peut plus rentrer dès qu’on est dehors.

L’onore è come un’isola scoscesa e senza spiagge:

non vi si può più rientrare quando si è usciti.

sono per avventura più che mai applicabili a questa

specie di facchini”.

I sangiovannàri facchini di

dogana: parànze e

caporali

312. “Sangiovannàri sono i facchini della dogana,

e di quest’ordine troppo importante sarà utile

intrattenerci un poco più diffusamente.

A far ciò con la maggiore esattezza possibile,

trasceglieremo, riportandole per summa càpita,

dalla Esposizione della Legge del 19 giugno 1826 sulle

dogane, pubblicata per le stampe a cura di Raffaele

Mastriani (vedi sopra, n°134), quelle notizie che alla

bisogna ci paiono meglio confacenti, rinviando alla

citata opera i bramosi di più minuti e diffusi

ragguagli.

313. Il numero de’ facchini addetti al servizio della

Gran Dogana è stabilito a 360. Di costoro debbono i

commercianti esclusivamente avvalersi, per l'interno

della Gran Dogana, negli scaricamenti e caricamenti in

porto, nel trasporto delle macchine di peso alla dogana,

e nelle estrazioni dalla medesima (Art. 1).

314. L'operazione dell'alzare una balla o merce dal lido

di mare e portarla al magazzino chiàmasi collàta.

Questi facchini sono distribuiti in parànze o

compagnie, e ciascuna paranza o compagnia dipende da

un capo e due sottocapi (Art. 2 e 3).

La paranza si compone di 8 a 12 facchini ed i

capi, che con voce propria diconsi caporali o

capi-paranza, vengono nominati dai negozianti. Non è

però a dire quanta e quale fiducia questi ultimi debbano

riporre ne’ loro capi-paranza come depositari di

fortissimi capitali e spesso dell’intera loro sostanza.

L’è questa una ragione per la quale li prediligono, gli

amano, sono larghi verso loro di premi e retribuzioni,

allorquando se ne rendono degni; sì che non pochi

capi-paranza si sono arricchiti, grazie alla

benevolenza de’ negozianti cui servirono, e taluni,

divenuti proprietari, godono nella terra nativa

pacificamente gli onorati frutti de’ loro sudori ed il

guiderdòne a giusto titolo dovuto alla loro onestà”.

Marìtemo è facchino de

Duàna

315. “Laonde non è a maravigliare se il nome del

sangiovannàro sia molto stimato, e se la donna del

popolo (secondo quanto scrive il nostro vecchio ed

erudito Bidera nella sua “Passeggiata per Napoli”) vada

giustamente altiéra di associare i suoi giorni a quelli

di lui e di esclamare con nobile orgoglio: - Marìtemo

è facchino de Duana (= Mio marito è facchino della

Dogana).

316. I negozianti non possono dirigersi che ai capi

delle compagnie, ed in assenza a’ sottocapi, i quali

rimangono responsabili della esattezza de’ loro

dipendenti (Art. 4), al quale oggetto debbono prestare

una cauzione non minore di ducati mille (Art. 8).

I facchini addetti al servizio della Dogana vengono

contraddistinti da una medaglia che portano sospesa al

petto, la quale pe’ capi e sottocapi è di ottone, e pe’

facchini di rame, secondo apposito modello (Art. 6).

Alla legge doganale va annessa una tariffa che determina

i prezzi da pagarsi ai facchini, i quali (come dicemmo)

esclusivamente, e non altri, esser debbono impiegati al

servizio delle dogane, e laddove si denegassero a

prestarlo al prezzo nelle tariffe fissato, vengono

congedati e cancellati dai ruoli (Art. 10, 11 e 12).

Della morte o dimissione d’un facchino, il capo o

sottocapo è obbligato dar parte a’ suoi superiori fra lo

spazio di otto giorni, restituendone la patente e la

medaglia, sotto pena, in caso d’inadempienza, di essere

cancellato da’ ruoli (Art. 13).

317. Prova della smisurata, e direi quasi favolosa,

forza onde sono dotati i sangiovannàri è la

processione de’ gigli, per noi sopra descritta, ma ancor

meglio e co’ propri occhi può assicurarsene chiunque

voglia trasferirsi un momento alla Gran Dogana ed

osservare gli enormi pesi che trasportano

quotidianamente, e sempre sovra una sola spalla; ed io

sono stato assicurato, da persone del luogo molto degne

di fede, siccome un solo di cotesti facchini giunga

talvolta a sollevare (avvegnaché a poca distanza) non

meno di quattro cantàia (il cantàio o cantàro

corrisponde a circa 90 Kg).

318. Il numero de’ facchini napolitani, secondo il

risultamento statistico compreso nella Guida, non molti

anni addietro compilata per gli scienziati, col titolo

“Napoli e luoghi celebri delle sue vicinanze”, si fa

montare alla cifra di 4198. Ciò dimostra come questa

indùstre ed utilissima classe sia abbastanza

considerevole …”

Nel 1824, i gigli

diventano due

319. Così stando dunque le cose, non fa meraviglia che

un gruppo di Barresi, “sangiovannàri” di mestiere, abbia

potuto pensare di fare anche a Barra, e per S. Anna,

quello che da tempo si faceva a Nola per S. Paolino.

L’idea ebbe subito un certo successo, tanto è vero che …

320. Lettera del Sindaco alla Règia Intendenza del 20

giugno 1824: “… costruzione, come già in altro luogo di

Barra, di una macchina di legno, obelisco o similare,

detta giglio, da costruirsi nello slargo della strada di

Sopra …”

Delibera di Giunta Municipale n°47 del 28 giugno 1824:

“… approvazione di costi per ducati 58 per la

riparazione di un tratto della strada Parrocchia, per

l’imminenza della processione della Patrona e per il

transito di due castelletti di legno denominati gigli …”

Delibera di Giunta Municipale del 20 luglio 1824: “… nel

tratto della strada Parrocchia e strada di Sotto … lo

stesso dalla strada di Sopra alla tenuta dei Principi

Spinelli … togliere quattro fanali nell’eseguire

processione della Santa Patrona con al seguito

castelletti di legno denominati gigli. La Giunta

delibera affidare l’incarico all’inserviente comunale

Benito Ascione a cui verranno rilasciate grana 86 …”

321. Già nel 1824, dunque, i gigli diventano due, perché

un secondo giglio viene costruito “nello slargo della

strada di Sopra” e si aggrega alla processione di S.

Anna per il tratto “dalla strada di Sopra alla tenuta

dei Principi Spinelli”.

Lo “slargo” era quello posto fra la Villa Pignatelli di

Monteleone ed il Convento dei Padri Domenicani; e il

“tratto” era quello che andava dallo “slargo” suddetto

fino al Palazzo Spinelli.

Il giubileo del 1825: un

terzo giglio?

322. Sappiamo che nel 1825 “avemmo il giubileo dell’anno

santo”,

che vide Barra al

centro di tutta la zona ad oriente di Napoli: infatti …

“le chiese che si dovettero visitare (per ottenere le

indulgenze) furono: la parrocchia di S. Giorgio, la

parrocchia della Barra, S. Domenico e S. Antonio

parimenti della Barra...”[104].

In quell’anno 1825 si ebbe quindi a Barra un notevole

afflusso di persone provenienti dai Comuni vicini e

questo certo non mancò di avere positive conseguenze

anche sulla piccola economia locale, aumentando la

disponibilità dei Barresi a spendere per le loro feste.

323. Si può perciò ipotizzare che già nel 1825 i gigli,

sia pure solo occasionalmente, divennero tre,

aggiungendosi ai due pre-esistenti un giglio costruito

abbàscio Serìno.

In questo modo, tutta la strada principale del paese

risultava suddivisa in tre parti, in ognuna delle quali

vi era un giglio che accompagnava la processione di S.

Anna e poi ritornava al suo ‘mpuosto.

Di questo terzo giglio non si hanno però documentazioni

certe, ed ancora nel 1829 i gigli sembrano essere

soltanto due, perché due sono i capi-paranza convocati

dalle autorità (vedi oltre, n°326).

Probabilmente, quindi, i gigli divennero stabilmente

tre solo a partire da quell’anno 1840, di cui diremo fra

breve.

L’opposizione dei parroci

di S. Anna

324. Fin dall’inizio, l’intervento di queste “macchine

lignee, dette gigli, similari a Nola” nella processione

della Santa patrona non riuscì gradito ai Parroci di S.

Anna dell’epoca e cioè prima Don Gaetano Ascione

(1806-1825), poi Don Alessandro Russo (1825-1837)

e, dopo la morte di quest’ultimo nell’epidemia di

colera, Don Giuseppe Minichino (1838-1848).

325. Come mai questa opposizione? Varie ragioni possono

ipotizzarsi.

I parroci, come è comprensibile, temevano forse che la

“strepitosa marcetta” del giglio potesse disturbare il

clima di raccoglimento e di preghiera opportuno per la

processione.

Ad essa, peraltro, già partecipavano le storiche

confraternite post-tridentine Barresi

[105], ben organizzate e disciplinate, le

quali probabilmente, dal canto loro, non vedevano alcuna

necessità di importare tradizioni religiose “straniere”

come quella di S. Paolino da Nola.

A Barra, inoltre, non sembra essere mai esistita, come

invece a Nola, una organizzazione su base corporativa,

nemmeno nelle confraternite

[106] e quindi verosimilmente alcuni,

soprattutto all’inizio, videro il giglio solo come un

sistema attraverso il quale i facchini-sangiovannàri

intendevano auto-esaltarsi, mettendo in evidenza,

anche a scopo “pubblicitario”, le “qualità” della

categoria (vedi sopra, n°295 e segg.).

Né può trascurarsi il fatto che la raccolta di soldi fra

la gente del paese per costruire i gigli veniva, di

fatto, a trovarsi in concorrenza con la questua e le

offerte per la processione di S. Anna … e le altre che

allora si facevano in Barra (almeno altre 5 processioni,

secondo gli Atti di Santa Visita del 1837).

Per una popolazione di circa 6000 abitanti

[107], pur volendoli considerare tutti

relativamente benestanti, pii e generosi, era comunque

un po’ troppo …

326. Sembra quindi che i parroci si siano rivolti alla

Curia e, tramite questa, alle superiori autorità civili,

“per far cessare il seguire con castelletti di

legno di più metri la processione della Patrona del

Comune, Sant’Anna”.

Non sappiamo con precisione come siano andate le cose.

Sta di fatto, però, che il 10 ottobre 1829, il Sindaco

di Barra scrive una lettera al Règio Intendente (=

l’equivalente del Prefetto nel periodo borbonico), per

informarlo di aver ufficialmente “richiamato” i

capi-parànza:

“Signore, rispondo alla sua del 4 andante. Sono stati

chiamati, alla mia presenza e quella del Delegato della

Guardia Nazionale, i Capi-parànza Russo Cristofaro e

Raffaele Perna, in data 8 ottobre, per far cessare,

come voluto dalle Superiori Autorità, il seguire con

castelletti di legno di più metri la processione della

Patrona del Comune Sant’Anna. Resto in attesa di sue

disposizioni dopo quanto il Delegato le dirà a voce. Con

ossequi”.

La transizione: 1830-1840

327. Anche in questo frangente, data l’assenza di

documenti, non sappiamo che cosa sia esattamente

accaduto alla festa barrese, subito dopo quel divieto

delle “Superiori Autorità” ed in tutto il successivo

decennio 1830-1840.

328. Nel 1836-37 vi fu la micidiale epidemia di colera

della quale abbiamo diffusamente parlato

[108] dopo la quale si ebbe però una rapida

ripresa demografica ed economica, introducendosi fra

l’altro in Barra, su larga scala, l’arte della seta

[109] ed è di quel periodo anche la prima

fioritura industriale in tutta la zona costiera ad

oriente di Napoli

[110].

329. Nel 1839, secondo le parole del Settembrini (vedi

sopra, n°246), vi furono in Napoli tre cose belle: la

ferrovia, l’illuminazione a gas e Te voglio bene

assaje.

Tutte e tre queste cose, ciascuna a suo modo,

riguardarono ovviamente anche Barra, tanto più che nel

1840 venne anche fondato l’opificio di Pietrarsa, che

era la più grande industria metalmeccanica della

penisola,

con più lavoratori che in

qualsiasi altro simile stabilimento nell’Italia

pre-unitaria.

Non meraviglia perciò che, in questo contesto di

relativo benessere e di maggiore serenità, la festa

barrese abbia potuto avere un nuovo, e più solido,

inizio.

Il cruciale 1840: i gigli

“di S. Antonio”, a settembre

330. Di certo, negli “Avvenimenti del Convento dei Frati

minori” dell’anno 1840, troviamo scritto: “… è anche

la prima volta che è effettuata la processione della

statua di Sant’Antonio di Padova nel mese di

settembre, oltre quella di giugno, per le vie di

Barra, per benedire i Gigli di Sant’Antonio …

previa autorizzazione (richiesta)

all’Archidiocesi di Napoli …”

331. Sembra quindi che i “giglianti” barresi, respinti

da S. Anna nel 1830, siano stati accolti da S. Antonio

di Padova nel 1840 …

I Frati del convento barrese, previa autorizzazione

della Curia Arcivescovile di Napoli, e presumibilmente a

fronte di una modesta elemosina per l’occasione,

organizzarono addirittura una nuova processione

con la statua del Santo, oltre quella che già

normalmente si svolgeva il 13 giugno, con lo scopo

preciso di “benedire” i gigli, da allora definiti “gigli

di S. Antonio”.

332. Sempre a partire da allora, la festa si svolse

nell’ultima domenica di settembre.

Varie ragioni si possono addurre per questo cambio di

data: da una parte, visti i precedenti, bisognava

ovviamente abbandonare la data del 26 luglio (S. Anna);

d’altra parte, la maggior parte della popolazione, da

maggio a settembre, era impegnata nella lavorazione

della seta (vedi sopra, n°328) e risultava naturale

porre la festa a conclusione del periodo di lavoro più

intenso; infine, ma non per ultimo, siccome la struttura

lignea ed il rivestimento in cartapesta del giglio

provenivano da Nola, “fare la festa in settembre era

molto più agevole per i costruttori nolani … finita la

festa a Nola (il 22 giugno) essi dovevano infatti

smontare i loro gigli ed iniziare il trasporto per

l’allestimento a Barra: per il solo trasporto dei

materiali, che avveniva con carri trainati da buoi,

occorrevano circa 15 giorni, e quasi una settimana per

la costruzione …”

[111].

Cenni riassuntivi sulla

festa nel periodo borbonico

333. Con il 1840, siamo dunque di fronte ad un “nuovo

inizio” della festa barrese, che manterrà poi la sua

forma standard per tutto il restante periodo

borbonico 1840-1860:

-

tre gigli (Abbàscio Serìno, Mmiez’a’parrocchia,

‘Ncopp’a’Barra), uno per ogni tratto della

strada, principale ed unica, dell’abitato;

-

costruiti con materiali, e gran parte di mano d’opera,

nolani;

-

che vanno man mano slanciando ed innalzando la loro

forma;

-

e con una banda musicale, collocata sulla prima “cassa”

del giglio, ad accompagnare, senza canzoni né cantanti,

la semplice marcia dei portatori.

334. Di specificamente barrese, troviamo il fatto che

ogni giglio ha due “caporali”

[112], uno davanti e l’altro indietro, che

coordinano i movimenti della paranza, soprattutto nei

due momenti cruciali dell’aìza! e del posa!

nei quali il giglio viene, lentamente, alzato e posato

da/a terra.

Dalla biografia di Don Raffaele Verolino, scritta dal

Parroco Guida, veniamo inoltre a sapere che nel 1842

venne fondata a Barra la Banda musicale del Comune,

e questo, ovviamente, aumentò la quantità e la qualità

dei “suonatori” barresi.

335. Fin dall’inizio, si possono quindi evidenziare

alcune caratteristiche specifiche che

distinguono/identificano la festa di Barra nel contesto

delle feste sorelle, come scrive Francesco Manganelli,

opportunamente citato da Romano Marino

[113]:

“A Baiano, il maio (giglio) è naturalmente cresciuto,

cioè il solo albero; a Nola, è manufatto cioè

costruito; a Barra, è importato.

A Baiano, è nudo; a Nola, è adornato ed

occultato; a Barra, è funzionale vale a dire

animato dai portatori.

A Baiano, è uno per tutti, cioè uno solo per

tutta la cittadinanza; a Nola, è uno per ciascuna

delle 8 corporazioni; a Barra, uno per ogni

comitato.

Intorno al maio, a Baiano abbiamo quindi coesione;

a Nola, coesione nella processione; a Barra,

rivalità.

A Baiano, vi è il maio ritto e fermo; a Nola, è

in processione; a Barra, c’è la ballata dei

gigli.

A Baiano, è dedicato a S. Stefano; a Nola, a

S. Paolino; a Barra, il giglio è la festa”.

I gigli a Barra dopo

l’unità d’Italia (1860-1900): da tre a cinque

336. Dal punto di vista puramente istituzionale, il

Comune liberale e sabàudo continuò sostanzialmente a

fare ciò che già faceva il Comune borbonico e cioè

pagare gli straordinari: alle guardie municipali e

campestri, per il mantenimento dell’ordine pubblico; ed

agli “accenditori”, per togliere e poi rimettere i

fanali che potevano ostacolare il percorso dei gigli.

Tuttavia, dopo il 1860, si rilevano nella festa alcune

modificazioni più o meno significative.

337. La prima, riguarda il numero dei gigli, che da tre

tende ad aumentare a quattro ed a cinque.

Un quarto giglio sembra sostanzialmente stabilizzarsi

già a partire dal 1863, ed è quello della commissione

Mmiez’a’‘rucella, di cui si ricorda, come uno dei

caporali, un tal Pasquale Borriello ‘o baccalaiuòlo,

il che quanto meno evidenzia che ormai la festa si era

sganciata dall’originario legame con la sola categoria

dei facchini, per divenire più largamente popolare.

I gigli divennero occasionalmente 5 in alcuni anni, ma

restarono sostanzialmente 4 fino al 1885, quando si

aggiunse stabilmente, come quinto giglio, quello

costruito For’‘o vico (di S. Lucia, attuale Via

Gian Battista Vela) ovvero sul Corso Sirena più o meno

all’altezza dell’attuale Traversa Spinelli, che allora

però non c’era

[114].

I gigli a Barra dopo

l’unità d’Italia (1860-1900): il Corso … e il percorso

338. Come abbiamo già altrove

scritto

[115], nel 1875 venne attribuito il nome unico di

“Corso Sirena” alla strada principale, che prima di allora si era

chiamata in modo diverso nei suoi diversi tratti, dopo

aver provveduto alla sua nuova sistemazione con il

tipico “basolato” in pietra vesuviana ed al totale

rifacimento del fondo stradale da Monteleone a Piazza

Serino, “profondandosi anche per la costruzione del

blocco di fogna stradale”.

Questo evento urbanistico del 1875

segnò necessariamente anche la festa, almeno nel senso

di facilitarne e stabilizzarne il percorso, che fino a

quel momento era stato anch’esso a tratti variabili:

adesso, ogni giglio, ovunque fosse stato

costruito, doveva obbligatoriamente percorrere tutto

il Corso, prima di ritornare al suo posto iniziale,

ponendo mente a lasciar passare, negli slarghi

del Corso stesso, il giglio che proveniva in senso

inverso.

Ogni “commissione”, accompagnata dalla banda musicale,

percorreva inoltre tutto il Corso per

“annunciare” che, nel settembre successivo, avrebbe

“fatto il giglio”; ed il sabato della festa, allo stesso

modo, ogni commissione andava lungo il Corso a

salutare ed augurare buona festa alle altre.

I gigli a Barra dopo

l’unità d’Italia (1860-1900): canzoni e cantanti

339. Un’altra modifica significativa: non c’è più solo

la banda musicale che suona marcette (vedi sopra, n°293)

ma cominciano ad esserci canzoni e cantanti.

Se l’anno del bing-bang (vedi sopra, n°256) della

canzone d’autore napoletana è il 1880, quello della

canzone d’autore barrese è solo di poco posteriore.

Risalgono infatti al 1882 le prime canzoni di cui si

abbia notizia:

-

‘A festa

(versi di Gennaro Punzo; musica di Eduardo Petrone)

presentata dalla commissione “Parrocchia”;

-

‘O giglio chiù bello

(versi di Salvatore Busiello; musica di Gaetano Testa)

presentata dalla commissione “Abbàscio Serìno”.

340. Riportiamo di seguito il testo integrale di ‘A

festa:

Stace tutta ‘ncannaccàta stammatìna,

me pare na pupàta ‘e seta fine,

te si vestùta allicchètto e saccio lo perché:

sapive ca j’ venevo a piglia’ a tte,

pecché ogge te porto nzieme a me,

scennìmmo miezz’’a gente j’ e tte.

M’aggio miso lu cappiello, saje pecché:

stu juorno tutt’’e dduje hamma cumpare’.

Nannì,

vien’ cu’ mico,

te porto a verè ‘a festa for’’o vico,

sta festa st’anno m’hadda cunzula’.

‘A vera festa d’’e giglie è chesta ccà!

Vedìmmo sti bellìzze po’ paese,

pittàte cu’ e culùre cchiù sbrennènte.

‘E cummissiòne n’hanno baràto a spese.

Stamme a senti’ Nannì … meh, bieneténne.

‘Uarda quant’allerìa e c’armunìa:

no giglio saglie e n’ato scenne ‘a llà.

Azzìccate vicino mmiez’ a’ folla,

accuòstate cchiù a me ‘nto votta votta;

e si me daje nu vaso mpont’’o musso

so j’ ca po’ me faccio russo russo.

Ma sti gigli t’hanno frasturnàta

e nun me faje manco na ‘uardata.

Nannì, Nannì,

si ‘a meglia figliòla

e ‘o core mio è sperzo pe st’ammore.

Nannì,

saje che te dico: si tu vuo’ bene a me,

l’anno che vène faccio nu giglio pe tte!

Me strigne ‘a mano, si felice oj ne’!

D’’e giglie so patùto e saje pecché:

‘a meglia ‘a meglia fémmena

tenco vicino a mme!

Napoletani e Barresi

341. Del successivo anno 1883 è una “copiella” recante

la canzone “Vien’alla parrocchia” (versi di L.

Veneruso; musica di P. Borriello), presentata appunto

dalla commissione “Parrocchia”, il cui responsabile in

quell’anno risulta essere Geremia Gargiulo detto ‘o

vuttàro (evidentemente, un costruttore/venditori di

botti).

342. A partire dunque dagli anni Ottanta, si

intrecciano, nella festa, canzoni e cantanti napoletani

e canzoni e cantanti barresi, fino a che, nel nuovo

secolo, questi ultimi diverranno nettamente prevalenti.

|

Il nuovo secolo |

343. Gli autori napoletani sono fra i più illustri, come

i parolieri Pasquale Cinquegrana e Aniello Califano

(vedi sopra, n°275) ed i musicisti Salvatore Gambardella

e Vincenzo Valente (vedi sopra, n°283):

Del 1895, è I’ voglio bene a tte! (versi di

Pasquale Cinquegrana; musica di Salvatore Gambardella),

presentata dalla commissione “Rione aristocratico” (‘Ncopp’

a’ Barra).

Del 1898, ‘A tarantella d’’e pacchianiélle (versi

di Aniello Califano; musica di Gaetano Taranto),

presentata dalla commissione “Abbàscio S. Anna”.

Del 1899, Seh! Seh! (versi di Pasquale

Cinquegrana; musica di Vincenzo Valente), presentata

dalla commissione “Abbàscio Serìno”.

344. Ma si apriva ormai, non solo per la festa, il nuovo

secolo, il XX, il secolo “del progresso, della scienza e

della tecnica” … e di due guerre mondiali.

[93] Vedi

n°41 in “Il periodo liberale dal 1887 al 1896”.

[95] Vedi

nn°164-169 in “Il periodo liberale dal 1876 al

1887”.

[96] Luna

nova (1887): versi di Salvatore Di Giacomo,

musica di Mario Costa.

[97]

Romano Marino – “Tradizionale festa dei gigli di

Barra”, Vol. I (1800-1954) e Vol. II

(1955-2000), Tip. La Laurenziana, Barra, 2004.

[98] Vedi

n°353 in “Il periodo borbonico dal 1790 al

1860”.

[99] Vedi

n°197 in “Il periodo liberale dal 1860 al 1876”.

[100]

Vedi n°189 in “Il periodo liberale dal 1860 al

1876”.

[101]

Vedi nn°190-192 ibidem.

[102]

Karl August Mayer – “Vita popolare a Napoli

nell’età romantica”, 1840.

[103]

Ferdinand Gregorovius - “Pellegrinaggi in

Italia”, 5 Volumi, pubblicati dal 1856 al 1877).

[104]

Vedi nn°356-358 in “Il periodo borbonico dal

1790 al 1860”.

[105]

Vedi nn°117 e segg. e nn°194-198 in “Il periodo

del Viceregno spagnolo nel 1500”; nn°130 e segg.

in “il periodo del Viceregno spagnolo nel 1600”.

[106]

Vedi n°131 in “Il periodo del Viceregno spagnolo

nel 1500”.

[107]

Vedi n°429 in “Il periodo borbonico dal 1790 al

1860”.

[108]

Vedi n°360 e segg. ibidem.

[109]

Vedi n°401 e segg. ibidem.

[110]

Vedi n°414 e segg. ibidem.

[114]

Vedi n°54 in “Il periodo liberale dal 1887 al

1896”.

[115]

Vedi nn°195-197 in “Il periodo liberale dal 1860

al 1876”.