|

|

|

|

La serie di medaglie borboniche

degli uomini illustri delle Due

Sicilie

a cura di

Francesco di Rauso

|

|

|

|

Si ringrazia il sig. Francesco di Rauso per aver

messo a disposizione del Portale le immagini della sua preziosa

collezione |

|

La bellissima serie di 17 medaglie del

diametro di 40 millimetri coniata a Napoli e dedicata agli nomini illustri

delle Due Sicilie, è stata a lungo considerata di committenza privata e

quindi non facente parte della medaglistica borbonica. Tuttavia nel 2006 è

stata meritevolmente inserita da Salvatore D'Auria nella sua opera

Il medagliere.

Queste medaglie sono borboniche a

tutti gli effetti in quanto regolarmente approvate dal Re con documenti

ufficiali che ne autorizzano l'incisione e coniazione servendosi degli

artisti della zecca di Napoli che in quel momento già lavoravano per la

creazione di altre medaglie. La coniazione fu approvata dal Re in diversi

periodi a cavallo tra il 1830 ed il 1834. Ecco i personaggi illustrati nella

serie. |

Torquato Tasso

|

|

|

Torquato Tasso in un'incisione del 1780, Caserta,

collezione privata |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Torquato Tasso - 20

gennaio 1830

(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

Astuccio originale, clicca sull'immagine per

ingrandire

|

|

Torquato Tasso (Sorrento 1544-Roma 1595) è

stato un famoso scrittore e poeta. Figlio del poeta

Bernardo Tasso, a diciotto anni esordì con il poema

Rinaldo, dedicato al cardinale Luigi D'Este. Si trasferì

alla corte di Ferrara dove condusse una vita intensa e di

grande attività artistica. È in questo periodo che, tra

l'altro, terminò il suo capolavoro, Gerusalemme Liberata.

A causa del suo particolare carattere, pieno di insicurezze

e contraddizioni, fu colto da uno squilibrio mentale, che lo

portò ad una vita solitaria, viaggiando attraverso l’Italia,

fino a che, tornato a Ferrara, il duca Alfonso lo fece

rinchiudere nell'ospedale di Sant’Anna, dove rimase per

sette anni. Liberato per intervento della duca di Mantova,

riprese i suoi viaggi in Italia, finché morì a Roma nel

monastero di Sant'Onofrio. La sua sensibilità così spiccata

e talvolta addirittura malata, si riflette nelle sue opere,

liriche e appassionate, anche nella tragedia e nell'epos. |

|

Pietro Novelli

|

|

|

Pietro Novelli, monumento in marmo |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Pietro Novelli - 20

gennaio 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Pietro Novelli detto il Monrealese

(Monreale 1603 - Palermo 1647) è stato un famoso pittore. Si

formò presso la bottega del padre pittore a Monreale. In

seguito, a Palermo, subì l'influenza dei dipinti di scuola

genovese presenti nell'Oratorio di Santo Stefano Protomartire al

Monte di Pietà e dell’Adorazione dei Pastori di Caravaggio

dell'Oratorio dì San Lorenzo. Furono anche forti le influenze

dei pittori fiamminghi presenti all'epoca a Palermo, come per

esempio Antoon van Dyck che soggiornò nella capitale siciliana

nel 1624. I viaggi di Novelli ebbero una grande importanza

nell’evoluzione della sua pittura. Visitò Roma tra il 1622 e il

1625, dove ebbe modo di studiare i maggiori pittori del

Rinascimento. Nel corso di un viaggio a Napoli nel 1630 vide i

lavori di Jusepe de Ribera e di alcuni pittori naturalisti

napoletani che lo incoraggiarono a sviluppare una pittura più

realistica. Fu uno dei maggiori pittori del suo tempo e fu

nominato "pittore reale". Inoltre gli furono commissionati

quadri religiosi per numerose chiese ed affreschi che adornarono

le ville della nobiltà siciliana. Numerose sue opere sono

esposte presso la Galleria Regionale di Sicilia di Palazzo

Abatellis a Palermo. |

|

|

|

Marco Tullio Cicerone

|

|

|

Marco Tullio Cicerone, busto in marmo, Roma,

Musei Capitolini |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Marco Tullio

Cicerone - 20 gennaio 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Marco Tullio Cicerone (Arpino 106 a.C. -

Formia 43 a.C.). Oratore, uomo politico e scrittore latino.

Nacque in una famiglia ricca e influente dell'ordine

equestre e fu avviato agli studi di retorica, diritto e

filosofia, prima a Roma e in seguito ad Atene, a Rodi e a

Smirne. Ritornato in patria nel 77 a.C., intraprese la

carriera politica: divenne questore nel 75 a.C., senatore

nel 74, edile curule nel 69, pretore nel 66 e console

nel 63. Fu l'esilio in Macedonia (58 a.C.); un anno dopo

riuscì a tornare a Roma grazie all'aiuto di Pompeo.

Costretto a restare lontano dalla vita politica dal

triumvirato di Pompeo, Cesare e Crasso, Cicerone si dedicò

alla letteratura fino al 51 a.C., quando accettò la carica

di proconsole in Cilicia (Asia Minore). Di nuovo a Roma nel

50, affiancò Pompeo, diventato nel frattempo nemico di

Cesare. La sconfitta dei sostenitori di Pompeo a Farsalo (48

a.C.) lo convinse a venire a patti con Cesare, che gli

perdonò la passata ostilità. Per qualche anno, fino

all'uccisione di Cesare (44 a.C.), Cicerone rimase assente

dalla scena politica, dedicandosi agli studi filosofici e

alla letteratura. Nel conflitto che si accese tra il figlio

adottivo di Cesare, Caio Ottaviano (che sarebbe stato

insignito del titolo di Augusto) e Marco Antonio, Cicerone

si schierò dalla parte del primo, ma la temporanea

riconciliazione dei due nemici segnò la sua fine. Ottaviano

non si oppose alla decisione di Antonio di inserirlo nelle

liste di proscrizione. Catturato presso Formia, Cicerone

venne giustiziato come nemico dello stato (43 a.C.). |

|

|

|

Publio Ovidio Nasone

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Publio Ovidio

Nasone - 20 gennaio 1830 (collezione Francesco di Rauso,

Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire. |

|

Publio Ovidio Nasone (Sulmona 43 a.C. - Tomi sul

Mar Nero 17 d.C). Fu un celebre poeta. Ancora molto giovane

arrivò a Roma, dove studiò. Presto entrò in contatto con i

maggiori poeti e filosofi del tempo. Frequentò la corte di

Augusto, e condusse una vita agiata. La tragedia, Medea, da lui

composta, ottenne molti riconoscimenti, e intorno al 14 a. C.,

compose un canzoniere in distici-elegiaci, gli Amores. A

queste poesie leggere seguirono le Heroides e l'Ars

amatoria. Quest'ultima opera contribuì notevolmente a

estendere la sua fama. Compose le Metamorfosi ed i

Fasti. I Fasti dovevano essere composti da dodici

libri, uno per ogni mese dell'anno, ma Ovidio lo lasciò dopo la

composizione del sesto. Nell'8 d. C. il poeta venne in disgrazia

presso l'imperatore Augusto (per cause che non sono del tutto

chiare) e fu colpito da un decreto che lo costringeva all'esilio

a Tominella Scizia, dove rimase sino alla morte. In viaggio

verso l'esilio compose il poemetto Ibis e i primi due

libri dei Tristia (elegie). Nel luogo del suo esilio sul

Mar Nero, compose le Epistulae ex Ponto, elegie in forma

epistolare, ed un poemetto sulla pesca. Muore a Tomi, sul Mar

Nero, nel 17 d. C. |

|

|

|

|

Publio Ovidio Nasone, busto in marmo, Firenze,

Galleria degli Uffizi |

|

|

|

Archimede

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata ad Archimede

- 3 agosto 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Archimede (Siracusa 287 a.C. - 212 a.C.). La

sua tomba fu scoperta e restaurata da Cicerone nel 75 a.C.

Il suo nome è legato a fondamentali studi dell'idrostatica

(equilibrio dei liquidi) e soprattutto sul calcolo delle

aree, dei volumi e delle spinte (il Principio d'Archimede).

Archimede studiò ad Alessandria d'Egitto, dove conobbe

Eratostene da Cirene (studioso dell'epoca). Rientrato a

Siracusa, si applicò ai suoi studi: la matematica, la

fisica, la geometria, l'ottica e l'astronomia. Egli riteneva

anche di avere delle idee sulla quadratura del cerchio, il

rompicapo di tutti i matematici. Il padre Fidia molto

stupito dall’intelligenza del figlio, decise di presentarlo

al re Gerone II, che lo tenne sempre in grande

considerazione. Nel 212 a.C. le truppe romane saccheggiarono

la città di Siracusa; un soldato entrò in casa di Archimede

e gli chiese chi fosse, ma Archimede, preso dal suo lavoro,

gli rispose male, quindi il soldato sentendosi offeso lo

uccise. Archimede volle che sulla sua tomba fosse scolpita

una sfera racchiusa da un cilindro (che indicava il rapporto

fra il volume dei due solidi). Nella guerra

contro Roma

Archimede aveva

partecipato genialmente alla difesa della città

con l’invenzione degli specchi che, riflettendo la luce del

sole, incendiavano le navi assedianti. |

|

|

|

|

Archimede, busto in marmo, Napoli, Museo Archeologico

Nazionale |

|

|

|

Flavio Gioia

|

|

|

Flavio Gioia, monumento in bronzo, Amalfi |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Flavio Gioia

- 3 agosto 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Flavio Gioia, o Gioja (Amalfi o Positano XIV

secolo), è stato un navigatore ed inventore vissuto tra il

XIII ed il XIV secolo. È considerato da alcuni l'inventore

della

bussola magnetica. Flavio Gioia sarebbe nato ad Amalfi

o a Positano nella seconda metà del Duecento. Intorno al

1302 egli avrebbe perfezionato la bussola inventata dai

Cinesi, mettendo a punto un metodo per rendere lo strumento,

già adottato in precedenza dai naviganti arabi, veneziani e

gli stessi Amalfitani, più utilizzabile e pratico. Lo

strumento, costituito da un ago magnetico sospeso su di un

disegno a fleur-de-lis (il giglio araldico),

racchiuso in una scatola con coperchio in vetro, indica il

nord. Il giglio si presume fosse adottato in onore di Carlo

I d'Angiò, re di Napoli. È da rimarcare che Marco Polo al

suo ritorno dalla Cina nel 1295, può avere contribuito a

diffondere la conoscenza di dispositivi magnetici per la

navigazione usati dai Cinesi e dai popoli dell'Asia

visitati. |

|

|

|

Marco Vitruvio Pollione

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Marco Vitruvio

Pollione - 3 Agosto 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Marco Vitruvio Pollione - Marcus Vitruvius

Pollio (Formia 80-70 a.C. ca - 23 a.C.) è stato un

architetto, ingegnere e scrittore latino. Ex ufficiale

sovrintendente alle macchine da guerra sotto Giulio Cesare

ed architetto-ingegnere sotto Augusto (aveva progettato e

costruito la basilica di Fano), è l'unico scrittore latino

di architettura la cui opera sia giunta fino a noi. La sua

autorità in campo tecnico e architettonico è testimoniata

dai riferimenti alla sua opera presenti negli autori

successivi come Frontino. Della sua vita si hanno scarse

notizie. Scrisse il trattato De architectura

(L'architettura), in 10 libri, dedicato ad Augusto (che gli

aveva concesso una pensione), probabilmente tra il 27 e il

23 a.C. L'edizione dell'opera avvenne negli anni in cui

Augusto progettava un rinnovamento generale dell'edilizia

pubblica. Tale trattato, riscoperto e tradotto in epoca

rinascimentale (1414) da Poggio Bracciolini per primo, è

stato il fondamento dell'architettura occidentale fino alla

fine del XIX secolo.

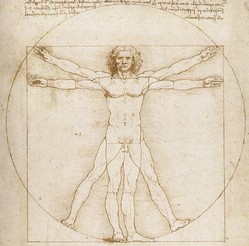

L’uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci – disegno

1490 ca.

Leonardo da Vinci affermò: "Vetruvio

architetto mette nella sua opera d'architettura che le

misure dell'omo sono dalla natura distribuite in questo

modo. Il centro del corpo umano è per natura l’ombelico;

infatti, se si sdraia un uomo sul dorso, mani e piedi

allargati, e si punta un compasso sul suo ombelico, si

toccherà tangenzialmente, descrivendo un cerchio,

l’estremità delle dita delle sue mani e dei suoi piedi." |

|

|

San Tommaso D’Aquino

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a San Tommaso d'Aquino

- 8 Agosto 1830

(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

San Tommaso d'Aquino (Roccasecca, 28 gennaio

1225 – Fossanova, 7 marzo 1274) è stato un filosofo e

teologo della Scolastica, definito Doctor Angelicus o

Doctor Universalis dai contemporanei. Rappresenta uno

dei principali pilastri teologici della Chiesa cattolica,

che lo venera come santo, lo considera Dottore della Chiesa.

Tommaso fu forse il pensatore più importante del Medioevo e

la sua influenza, nell’ambito della Chiesa cattolica, è

tuttora fondamentale. Era un uomo grande e grosso, bruno, un

po’ calvo ed aveva l’aria pacifica e mite dello studioso.

Per il suo carattere silenzioso lo chiamarono "il bue muto".

Tutta la sua vita fu spesa nell’attività intellettuale e la

sua stessa vita mistica la sua ricerca instancabile di Dio.

Fu canonizzato nel 1323. |

|

|

|

|

Tommaso d’Aquino in un dipinto olio su tela del

pittore del ‘700

Paolo de Majo, Caserta, collezione privata |

|

|

Gian Lorenzo

Bernini

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Gian Lorenzo

Bernini - 14 gennaio 1832 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

|

|

|

Autoritratto, 1630 ca, collezione Cassa di Risparmio

di Calabria e Lucania |

|

|

Gian Lorenzo Bernini (Napoli 1598 - Roma

1680). Dominatore del secolo in cui visse, con la sua

personalità, il suo genio, le sue imprese artistiche, Gian

Lorenzo Bernini è stato per Roma e per il Seicento quello

che Michelangelo Buonarroti è stato per il secolo

precedente. Nasce a Napoli il 7 dicembre 1598 dove il padre

Pietro, sculture, e la madre Angelica Galante si erano da

poco trasferiti. Nel 1606 la famiglia fa ritorno a Roma:

Pietro ottiene la protezione del cardinale Scipione

Borghese. In questo contesto ci sarà occasione per il

giovane Bernini di mostrare il suo precoce talento. Gian

Lorenzo si forma alla bottega del padre e con lui realizza i

suoi primi lavori. Le opere del Bernini definiscono la sua

personalità, forte degli insegnamenti del padre ma nello

stesso tempo innovatore dello spirito di tutta una

generazione. E' ancora giovanissimo quando papa Urbano VIII

Barberini, con il quale l'artista stabilirà un durevole e

proficuo rapporto di lavoro, gli commissiona il "Baldacchino

di S. Pietro" (1624-1633), un colosso bronzeo di quasi

trenta metri. Nel 1629 Papa Urbano VIII nomina Bernini

architetto sovrintendente alla Fabbrica di S. Pietro. Le

fontane sono un prodotto tipico del gusto barocco; Bernini

inaugura una nuova tipologia, quella a vasca ribassata:

sempre per il papa esegue la "Fontana del Tritone" in Piazza

Barberini e la "Fontana della Barcaccia" in Piazza di

Spagna, a Roma. Nel 1644 muore papa Urbano VIII e si

scatenarono le gelosie rivali tra Bernini e Borromini, con

il quale ci ebbe ripetuti attacchi e polemiche in occasione

dei lavori per la facciata di Palazzo Barberini, sin dal

1630. Nel 1656 Bernini progetta il colonnato di San Pietro,

compiuto nel 1665 con le novantasei statue del coronamento.

Nel 1665 si reca in Francia per eseguire il busto di Luigi

XIV. Rientrato in Italia porta a compimento i lavori in San

Pietro e si dedica, tra altre attività. L'attività

dell'artista si conclude sotto il pontificato di Innocenzo

XI Odescalchi. L'ultima sua scultura è il "Salvatore" che si

trova custodita nel Museo Chrysler di Norfolk in Virginia.

Dopo una lunghissima vita dedicata all'arte, dopo aver

imposto il suo stile a tutta un'epoca, Gian Lorenzo Bernini

muore a Roma il 28 novembre 1680, all'età di 82 anni. A lui

è intitolato il cratere Bernini presente sul pianeta

Mercurio. La sua effigie è stata presente sulla banconota da

50.000 Lire italiane. |

|

Francesco Maurolico

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Francesco Maurolico - 14 gennaio 1832

(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Francesco Maurolico (Messina, 16

settembre 1494-22 luglio 1575) è stato un famoso matematico.

Ordinato sacerdote nel 1521, divenne in seguito abate

benedettino. Fu matematico, astronomo, architetto, storico e

scienziato dal multiforme ingegno. Per primo intuì e

sviluppò il principio di induzione matematica, studiò metodi

per la misurazione della Terra, fece osservazioni

astronomiche come quella della supernova apparsa nella

costellazione di Cassiopea, fornì le carte geografiche alla

flotta cristiana, in partenza dal porto di Messina per la

Battaglia di Lepanto, collaborò con lo scultore Giovanni

Angelo Montorsoli nella realizzazione di due delle più belle

fontane monumentali del Cinquecento, quella di Orione e

quella del Nettuno, fornendo i distici latini incisi sulle

fontane. Vasta fu la sua ricerca in moltissime discipline

scientifiche e corposa la sua opera manoscritta e le

pubblicazioni a stampa. Rimane uno dei geni del Rinascimento

italiano anche se ancora oggi la sua figura è poco

conosciuta. Uno dei più antichi crateri degli altopiani

meridionali della Luna, il cratere Maurolycus dal

diametro di circa 114 Km, è stato così denominato in suo

onore dall'astronomo gesuita Giovan Battista Riccioli nel

1651. |

|

|

|

|

Busto di Francesco Maurolico, Messina, Museo

Regionale |

|

|

Caio Mario

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Caio Mario

- 14 gennaio 1832 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Caio Mario - Gaius Marius (Casamari, 157 a.C.

- Roma, 13 gennaio 86 a.C.) è stato un generale e politico

romano, per sette volte console della Repubblica Romana.Combatté

in Spagna sotto il generale Scipione Emiliano; nel 119 a.C.

diventò tribuno della plebe. Pretore nel 115 a.C., ritornò

in Spagna per condurre una campagna contro i briganti che

terrorizzavano il paese. Accompagnò poi il generale romano

Quinto Cecilio Metello in Africa nel 109 a.C.; due anni

dopo, eletto console, ebbe il comando della guerra contro il

re di Numidia, che sconfisse e catturò nel 106 a.C. Dopo

aver sottomesso la Numidia, Mario diventò console per la

seconda volta, ebbe poi il comando nella guerra contro le

tribù germaniche dei Teutoni e dei Cimbri: sconfiggendole

entrambe nel 102 e 101 a.C. Considerato il salvatore della

patria, nel 100 a.C venne riconfermato console per la sesta

volta consecutiva. Quando a Silla, divenuto console, venne

affidata la guida della guerra contro il potente re

Mitridate VI il Grande nell'88 a.C., Mario, già da tempo in

conflitto con Silla, cercò di privarlo dell'incarico.

Scoppiò allora la guerra civile che oppose le due fazioni in

cui si divise l'esercito romano: quella "popolare",

sostenitrice di Mario, e quella "patrizia" di Silla. In una

prima fase prevalse Silla, che costrinse l'avversario a

fuggire dall'Italia, successivamente il conflitto volse a

favore di Mario, grazie a Lucio Cornelio Cinna che si

schierò con lui e organizzò tumulti a Roma. Sulla capitale

si diressero le truppe di Mario e Cinna che, dopo la resa

della città, massacrarono gli aristocratici della fazione di

Silla. I due vincitori si proclamarono consoli (86 a.C.) ma,

pochi giorni dopo, Mario morì. |

|

|

|

|

Busto in marmo di Caio Mario, Monaco di Baviera,

Gliptoteca |

|

|

Alcmeone di

Crotone

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata ad Alcmeone di

Crotone

- 14 gennaio 1832 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Alcmeone (Crotone 560 a.C. ca - ?) padre

fondatore della medicina antica proprio negli anni della

mitologica battaglia della Sagra perduta contro l'esercito

di Locri Epizefiri. Non si conosce il luogo dei suoi studi

di medicina, ma le sue qualità mediche e scientifiche si

sviluppano da subito nell'antica Kroton, tanto che

all'arrivo di Pitagora in città, avvenuto intorno al 536

a.C. la fama di Alcmeone è già nota e diffusa in tutta la

Magna Grecia. Sezionando corpi umani e animali per studiarne

attentamente l'anatomia, e la causa scatenante le

disfunzioni corporali, Alcmeone diede origine al metodo

della ricerca scientifica, basato sull'analisi reale delle

cose. Scoprì nel cervello il centro motore delle attività

umane, andava infatti dicendo, il medico crotoniate, che

l'uomo sente tramite l'orecchio, ma capisce tramite il

cervello, e che gli animali sentono ma non capiscono perché

non dotati di cervello umano. Alcmeone studiò attentamente i

nervi ed il sistema nervoso, intuendone le funzioni motorie. |

|

|

|

|

Alcmeone nel monumento in bronzo di Ludovico

Graziani, 1991, Crotone |

|

Alcmeone e Pitagora nel monumento in bronzo di

Ludovico Graziani, 1991, Crotone

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata ad Antonio Genovesi -

12 febbraio 1834

(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Antonio Genovesi (Castiglione, Salerno 1713 -

Napoli 1769), filosofo ed economista. Ordinato sacerdote nel

1737, si dedicò all'insegnamento ed agli studi

nell'Università di Napoli, dove ottenne, nel 1741, la

cattedra di Metafisica. Orientatosi in seguito verso gli

studi economici, dal 1754 tenne la prima cattedra di

economia politica istituita in Europa, dalla quale fu

maestro e ispiratore per un'intera generazione di

riformatori napoletani. Filosofo empirista influenzato da

Locke nella Metafisica, che iniziò a pubblicare nel 1743,

Genovesi volle dare maggiore concretezza alle proprie

riflessioni affrontando i problemi dell'economia e

suggerendo ai governanti le possibili soluzioni nelle

Lezioni di commercio (1765-1767). Convinto della

necessità di stimolare l'industria interna con alte tariffe

doganali alle importazioni, sostenne invece, in accordo con

il pensiero economico riformatore, il libero commercio del

grano, la funzione positiva del lusso, la nocività dei

privilegi nobiliari ed ecclesiastici; collaborò alle riforme

introdotte nel Regno di Napoli da

Bernardo

Tanucci.

Visita la pagina dedicata ad Antonio Genovesi |

|

|

|

Alessandro D'Alessandro

|

|

|

Alessandro d'Alessandro in un dipinto del XVI

sec. proprietà della famiglia d'Alessandro |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata ad Alessandro

D'Alessandro - 12 febbraio 1834 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Alessandro D'Alessandro (Napoli 1461 - Roma

1523), nacque da una famiglia patrizia è stato un umanista e

giurisperito italiano ma anche giureconsulto. Discepolo del

Fidelfo e studioso di A. Gello delle di lui Notti Attiche.

Visse a Napoli in gioventù, ove si perfezionò negli studi

giuridici, si spostò a Roma seppur a fine età ottenne la

gestione di commenda di un monastero lucano. E’stato tra i

membri maggiori dell'Accademia Pontaniana. A lui si devono,

tra l'altro, le ricerche sulla legge delle Dodici tavole,

che descrisse nel famoso libro "Dies geniales",

commentato e tradotto in varie lingue da eminenti giuristi

europei.

(Un ringraziamento speciale al dr. Ettore D’Alessandro

autore delle note bibliografiche sopraccennate). |

|

|

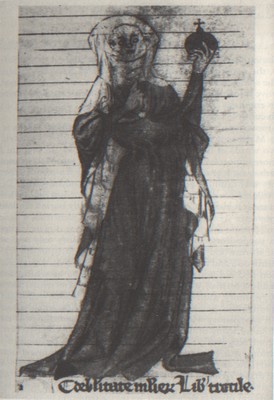

Trotula De

Ruggiero

|

|

|

Trotula

de Ruggiero

in una raffigurazione tratta da un codice medioevale |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Trotula

de Ruggiero

- 12 febbraio 1834 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Trotula De Ruggiero (Salemo - XI sec.) è

stata un medico che nel XI secolo operò nell'ambito della

Scuola

medica salernitana.

Nata a Salerno dalla nobile famiglia salernitana De Ruggiero

(che rimase nella storia anche per aver ceduto a Roberto il

Guiscardo una parte dei suoi terreni per la costruzione del

Duomo di Salerno), Trotula ebbe l'opportunità di

intraprendere studi superiori e di medicina. Sposò Giovanni

Plateari, medico, i due figli della coppia proseguirono

l'attività dei genitori. La maggiore notorietà di Trotula,

la cui fama rimase per tutto il medioevo, era dovuta alla

sua grande abilità nel campo medico ed in special modo

ginecologico. Fu una delle più note Mulieres Salernitanae

ovvero le studiose che insegnavano o erano attive intorno

alla Scuola Medica Salernitana. I suoi trattati sulle

malattie femminili sono stati la base della moderna

medicina. La sua competenza si allargava anche alla

chirurgia e alla cosmesi. |

|

|

Giovanni Meli

|

|

|

Giovanni Meli in una incisione del XIX sec. |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata al poeta Giovanni

Meli

- 12 febbraio 1834 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Giovanni Meli (Palermo 1740 - 1815) è stato

poeta e drammaturgo. Nella Sicilia del Settecento,

caratterizzata dalla monarchia riformista di Carlo di

Borbone, grazie al buon governo del Vicerè Caracciolo che

favorì con una serie di riforme la rinascita della vita

culturale e civile specie di Palermo, nacque il 6 marzo

1740, da Antonio di professione orefice e da Vincenza

Torriquas, il poeta Giovanni Meli, che raggiunse notorietà

in tutt'Italia, aderendo ai modi e allo stile dell'Arcadia

con una dimensione tutta sua e con l'uso della lingua

siciliana. Per poter vivere aveva intanto intrapreso gli

studi di medicina, spinto anche dalla madre, e nel 1764

conseguì il titolo professionale presso l'Accademia degli

Studi di Palermo. Esercitò la professione di medico

soprattutto a partire dal 1767, trasferendosi come condotto

nel paesino di Cinisi, dove veniva chiamato l'abate Meli. La

sua fama crescente lo richiamò a Palermo, conteso dalle dame

dell'aristocrazia nei loro salotti. Sensibile alla bellezza

femminile, questo singolare medico-poeta ebbe vari amori che

cantò alla maniera arcadica nelle sue Odi e nelle

Canzonette, che sarebbero state imitate da tanti poeti

come il Goethe e il Foscolo e tutta la serie dei poeti

dialettali siciliani. Divenne professore di chimica presso

l'Università e venne chiamato a far parte come socio

onorario delle più importanti accademie italiane come quella

di Siena (1801) e quella peloritana di Messina. Nel 1810 il

re Ferdinando gli concesse una pensione annua, ma nel 1815,

dopo le rivolte giacobine gliel'avrebbe sospesa. Morì a

Palermo il 20 dicembre 1815, mentre l'Europa dei Lumi

assisteva al concludersi della vicenda napoleonica. |

|

|

Giuseppe Gioeni

|

|

|

Giuseppe Gandolfo, Giuseppe Gioeni dei duchi

d'Angiò, olio su tela, Catania, Università degli Studi, Palazzo

Centrale |

|

|

|

|

|

Medaglia in bronzo dedicata a Giuseppe Gioeni -

12 febbraio 1834

(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

|

|

|

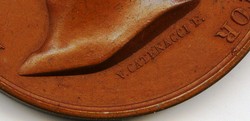

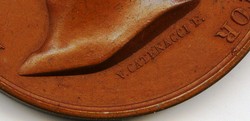

Medaglia c.s. con la scritta; “V.CATENACCI F. /

L.TAGLIONI CON.NEAP” (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |

|

|

|

|

|

particolari delle firme dei due esemplari, clicca sull'immagine per ingrandire |

|

Giuseppe Gioeni dei duchi d'Angiò (Catania

1747-1822) prese ad interessarsi di vulcanologia dopo aver

letto l'opera sui campi flegrei edita a Napoli nel 1776 da

William Hamilton, l'ambasciatore inglese che era a corte dei

Borbone a Napoli. Cominciò a raccogliere produzioni

mineralogiche e zoologiche con l'intento di allestire un

museo. Nel 1780 l'Università di Catania gli affidò la

cattedra di storia naturale e botanica legandola ad una

procedura speciale, poiché tale conferimento venne concesso

a vita. Negli anni ottanta compie frequenti soggiorni a

Napoli, ove conosce sir Hamilton e si integra con successo

nella vita di corte borbonica. All'apice della sua fama

scientifica, la vita di Gioeni dopo il 1790 fu interamente

legata a disavventure di carattere economico e politico, che

lo distolsero praticamente in maniera definitiva dalla

ricerca scientifica. |

|

|

Tempo fa,

confrontando alcuni doppioni, notai nella medaglia raffigurante Gioeni una

variante al dritto; mancava infatti la scritta “L.TAGLIONI CON.NEAP.” sotto

il taglio del busto. E’ chiaro che gli esemplari con suddetta mancanza

vennero coniati per primi e che dopo essersi resi conto dell’errore si

provvide ad aggiungere la frase mancante, continuando così la coniazione.

Non posso stabilire con certezza quale sia la più rara tra le due varianti.

Posso dire, però, che finora la maggior parte degli esemplari apparsi sul

mercato sono quelli senza la scritta “L.TAGLIONI CON.NEAP.” Ritengo che chi

ha collezionato queste medaglie abbia fatto un ottimo investimento.

Sfogliando infatti alcuni cataloghi d’asta e listini a prezzi fissi, ho

constatato che, nel decennio 1990-2000, potevano essere facilmente

acquistate a cifre che oscillavano tra 80.000 e 130.000 Lit circa (40-65

Euro circa), da lì poi un balzo in avanti fino a toccare i circa 100-130

Euro nel triennio 2001-2003, oggi in conservazione spl/fdc valgono circa 250

Euro fino ad arrivare ad un massimo di 400 Euro in Fdc. Per quanto concerne,

invece, quelle di Trotula De Ruggiero, Giovanni Meli e Giuseppe Gioeni, le

quotazioni oscillano oggi, dai 350 euro per una splendida conservazione,

fino ai 600 euro per il Fdc (vedi aggiudicazioni asta Varesi del 4-2007) …

il motivo? Queste ultime sono sicuramente più richieste e quindi

difficilmente più reperibili sul mercato rispetto alle altre. Mi risulta,

infatti, che subito dopo la loro coniazione, ogni serie coniata completa da

17 esemplari complessivi (venduta ai privati su richiesta), era composta da

16 soggetti in bronzo più un esemplare in argento di un soggetto a caso. Non

si sa quante serie complete furono fatte in quanto non sono stati ancora

trovati i documenti ufficiali della zecca che ne stabilirono la tiratura.

Una cosa è certa … queste medaglie hanno tutte lo stesso grado di rarità,

mentre quelle in argento (anch’esse aventi lo stesso grado di rarità tra

loro), sono ben “17 volte” più rare di quelle in bronzo. Gli esemplari in

argento quindi, sono da considerarsi di grande rarità in quanto mancano

nella maggior parte delle collezioni pubbliche e private. Va aggiunto,

inoltre, che gli esemplari (sia in bronzo che in argento) giunti fino ai

giorni nostri, corredati dall’astuccio originale, sono da considerarsi ancor

più pregiati. A conclusione del presente articolo, va ricordato che il primo

a fare degli studi su queste medaglie fu il celebre studioso dr. Giovanni

Bovi, e difatti, possiamo trovarle anche nel volume riguardante gli

“Studi di Numismatica (1934-1984)”, Napoli 1989.

La seguente parte è tratta da

“Il Medagliere” di Salvatore D’Auria (2006)

Da una

lettera del 5 Agosto 1829 diretta per conto del ministro delle finanze al

ministro degli affari interni risulta che il direttore dell’Amministrazione

delle monete faceva sapere con un rapporto del 28 Luglio …, “che alcuni

incisori stan costruendo delle medaglie per diversi uomini illustri

napoletani e che queste medaglie debbono battersi col torchio che il signor

Lorenzo Taglioni fece venire dalla Francia tempo fa per la sua fabbrica di

bottoni. Osserva il ridetto “direttore che siffatte operazioni non debbono

essere permesse fuori dalla Regia Zecca perché potrebbe aversi il dispiacere

di veder sotto l’occhio del Real Governo battute medaglie con figure

scandalose, con segni simbologi e con leggende non convenienti e ciò per la

parte politica, giacchè per ciò che concerne la parte fiscale a suo opinare

questa operazione dovrebbe essere proibita, mentre i torchi che battono

medaglie possono agevolmente battere le monete di una perfezione tale da

potersi confondere con le vere. Senza dunque macchiare in minima parte la

conosciuta onestà e delicatezza del Signor Taglioni, ma per regolare

andamento della cosa, egli provoca quelle energiche misure che si crederanno

più convenienti pel torchio anzidetto e per riguardo alle medaglie in

discorso, che desse in qualunque stato si trovano per l’incisione, siano a

lui presentate per esaminare le figure e le leggende, e quindi farle battere

in Zecca: ov’è prossima ad istallarsi un gabinetto d’incisione. “Nel darmi

dunque l’onore di manifestare quanto di sopra a V.E. “La prego a voler dare

quelle disposizioni che crederà opportune per “l’oggetto in conseguenza

degli antecedenti sufferiti. Il Taglioni ottenne i permessi di battere le

medaglie servendosi del proprio “bilanciere” e dell’opera degli incisori

addetti alla Regia Zecca di Napoli, quali i maestri Vincenzo Catenacci,

Achille e Luigi (o Aloysius) Arnaud. |

Si

ringrazia per la gentile collaborazione il dr. Salvatore

D'Auria.

Molte delle

notizie sui personaggi illustrati in questa serie di medaglie

qui riportate sono tratte da Wikipedia.

Articolo pubblicato nel Luglio 2008

Pubblicazione on-line del Luglio 2008

|

|

Centro Culturale e di Studi Storici "Brigantino- il Portale del Sud" - Napoli e Palermo

admin@ilportaledelsud.org ®copyright 2008: tutti i diritti riservati. Webmaster: Brigantino.

Sito derattizzato e debossizzato

|